【無料DL可】労働条件通知書のテンプレート 基礎知識と書き方も徹底解説

本記事では労働条件通知書のひな形・テンプレートを探している皆様のために、無料でダウンロードできる「労働条件通知書 兼 雇用契約書」Wordファイルを無料提供します。

労働条件通知書とは、従業員の入社時や契約更新の時期に交付するものですが、あらためてその意味や役割、記載項目に加えて、雇用契約書との違いも解説します。

従業員への労働条件の明示を担当している方はぜひ参考にしてみてください。

ひな形無料ダウンロード

クラウドサインでは従業員との労働(雇用)契約を電子契約サービスで締結する際の契約書のひな形を作成しました。労働(雇用)契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

目次

労働条件通知書とは?【基礎知識】

ここでは、あらためて労働条件通知書とは何か、言葉の定義と役割、雇用契約書との違い、交付すべきタイミングといった基礎知識について解説していきます。

労働条件通知書の定義と役割

労働条件通知書とは、企業が労働者に対し労働条件を通知する際に発行する書面です。

労働条件通知書を交付することで、労働者は自身の労働条件を書面で確認できるため、納得して働くことができる上、労使間のトラブル防止につながるという役割があります。

労働基準法では、使用者(企業)は必ず労働条件通知書を労働者に交付することが義務付けられています。厚生労働省の公式サイトによると、労働基準法第15条、労働準法施行規則第5条の規定にその記載があります。

それぞれの条文で労働条件通知書の交付について言及している箇所は次の通りです。労働基準法第15条1項では明示の義務について、労働基準法施行規則第5条では具体的に明示すべき項目や交付の方法が定められています。

【労働基準法第15条1項の条文抜粋】

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示 しなければならない。【労働基準法施行規則第5条の条文抜粋】

第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする(略)。

一 労働契約の期間に関する事項

一の二 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)

一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)

二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(四の二〜十一 略)

2 使用者は、法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。

3 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。

4 法第十五条第一項後段の 厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付 とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法 とすることができる。

一 ファクシミリを利用してする送信の方法

二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(略)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

なお、労働条件の明示については、労働者に口頭で説明したり、記載された書面を見せたりするだけでは足りず、労働基準法で定められた方法(書面交付、もしくは労働者が希望した場合に限り、ファックス、電子メールなどによる送信)で明示する必要がある点に留意しましょう。

また、入社手続きの際に必要な書類は労働条件通知書以外にも複数ありますので、各書類を確認したい方は下記記事も参考にしてみてください。

労働条件通知書と雇用契約書の違い

労働条件通知書と雇用契約書には下表の通りいくつかの違いがありますが、特に着目すべき違いは「交付義務の有無」です。労働条件通知書には交付義務があるのに対して、雇用契約にはそもそも書面で締結する義務はありません。

【雇用契約書と労働条件通知書の違い】

| 雇用契約書 | 労働条件通知書 | |

|---|---|---|

| 企業(雇用主)側 の作成の義務 |

法的な義務はない | 書面・電子メール等による交付・送 信で明示することが法的に義務付け られている |

| 記載項目 | 法的に定められた 記載項目はない |

法的に定められた記載項目がある |

| 締結・交付時期 | 雇用関係の開始時 | 雇用前や契約更新時 |

| 締結・交付の方 法 |

企業と労働者との 双方で締結 |

企業から労働者に対して一方的に交 付 |

使用者(企業)から労働条件通知書を労働者に交付することが法律で義務付けられているのに対して、雇用契約書にはそのような法的な義務は設けられていないためです。しかし、実際には多くの企業が労働者との間で起こり得る労働条件に関するトラブルを防止する目的で雇用契約書の作成・締結を実施しています。

労働条件通知書と雇用契約書の違いについて詳しく知りたい方は、下記記事もご一読ください。

なお、労働条件通知書と雇用契約書は「労働条件通知書兼雇用契約書」としてひとつの書類にまとめることも可能です。2つの書類をひとつにまとめると1度の契約締結で労働条件明示義務の履行も雇用契約の締結も完了できるため、業務の効率化につながります。

労働条件通知書と雇用契約書をまとめる場合の対応を詳しく知りたい方は「「労働条件通知書 兼 雇用契約書」を電子化する方法【Word版ひな形ダウンロード付】」もご一読ください。

労働条件通知書を交付するタイミング

労働条件通知書を交付するタイミングはさまざまですが、新しく人を雇い入れる場合であれば、一般的には内定または入社のタイミングになるでしょう。

就労開始後に労働条件通知書を交付すると労働基準法に違反することになるため、労働者との適切な労使関係を築くためにも必ず労働契約締結時に交付するようにしてください。

労働条件通知書に明示すべき項目(2024年法改正対応)

労働条件通知書の記載項目は労働基準法第15条第1項及び労働基準法施行規則第5条第1項に規定されており、必ず明示しなければいけない事項(絶対的明示事項)と定めをした場合に明示しなければならない事項(相対的明示事項)の2つに分かれます。

ここでは、絶対的明示事項と相対的明示事項を解説し、さらに2024年の法改正で追加された明示事項についても紹介していきます。

絶対的明示事項と相対的明示事項

【労働条件通知書の項目】(2024年4月1日以降の追加事項は未記載)

| 必ず明示しなければならない事項 |

|---|

| ① 労働契約の期間 ② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 ③ 就業の場所・従事すべき業務 ④ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、 休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における 就業時転換に関する事項 ⑤ 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期 ⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) ⑦ 昇給に関する事項(※) |

| 定めをした場合に明示しなければならない事項 |

|---|

| ⑧ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の 方法及び支払い時期(※) ⑨ 臨時に支払われる賃金、賞与等及び最低賃金額に関する事項(※) ⑩ 労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項 ⑪ 安全・衛生 ⑫ 職業訓練 ⑬ 災害補償、業務外の傷病扶助 ⑭ 表彰、制裁 ⑮ 休職 |

参考:厚生労働省「よくある質問」(https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/kantoku_jyousou_r021202meiji.pdf)

※パートタイム・有期雇用労働者の場合、①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④相談窓口(相談担当者の氏名、役職、相談部署等)について、文書の交付等による明示が必要(パート・有期労働法第6条)

なお、必ず明示しなければならない事項のうち①から⑥については書面の交付により明示することが義務付けられているため、労働条件通知書を作成する際に①から⑥の項目が含まれているかを確認するようにしましょう。

労働条件の明示義務について詳しく確認したい方は下記記事も確認してみてください。

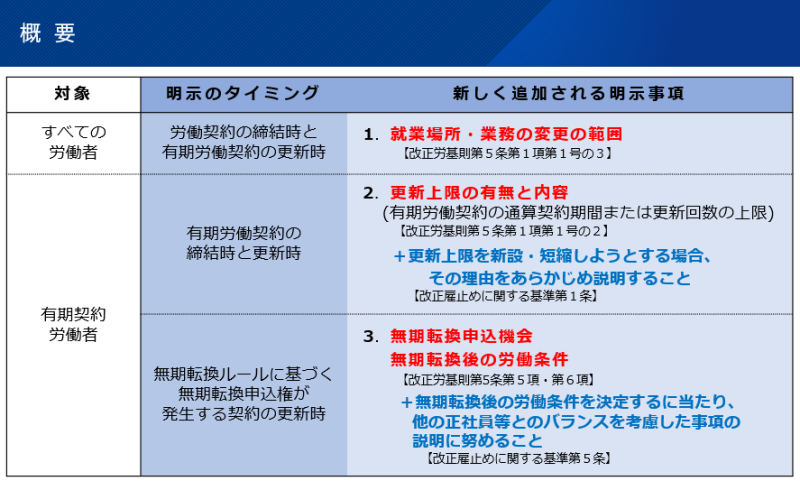

2024年4月の法改正で追加された明示事項

2024(令和6)年4月1日に施行された改正労働基準法施行規則により、労働者に対する明示事項が新しく追加されました(参考:「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」|厚生労働省)。具体的な変更点は下表の通りです。

【労働条件通知書への追加項目概要】

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html)

この変更を反映した労働条件通知書の様式は厚生労働省の公式サイトで「モデル労働条件通知書」として公開されています。労働条件通知書を更新したい方は確認しておきましょう。

なお、「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A」によると、新たな明示ルールは、今般の省令・告示改正の施行日である令和6年4月1日以降に締結される労働契約に適用されるため、既に雇用されている労働者に対して、改めて労働条件を明示する必要はありません(有期契約労働者については、契約の更新は新たな労働契約の締結であるため、令和 6年4月1日以降の契約更新の際には新たなルールに則った明示が必要)。

ただし、厚生労働省の同Q&Aには「労働条件に関する労働者の理解を深めるため、再度の明示を行うことは望ましい取組と考えられる」と記載されているため、自社としてどう対応するかは別途検討するのがよいでしょう。

労働条件通知書のテンプレートと書き方・記入例

労働条件通知書のテンプレートと、その正しい書き方・記入例について解説します。

無料でダウンロードできるテンプレート(Word・PDF)

労働条件通知書にはさまざまなテンプレートがあります。

無料でダウンロードできるテンプレートの一つに、厚生労働省東京労働局の様式があります。日雇型や短時間労働者用、派遣労働者用など、さまざまな労働者に合わせたテンプレートが無料で提供されているので、参考にすると良いでしょう。

厚生労働省東京労働局に掲載されている労働条件通知書のテンプレート

- 一般労働者用(常用・有期雇用型)労働条件通知書

- 一般労働者用(日雇型)労働条件通知書

- 建設労働者用(常用・有期雇用型)労働条件通知書

- 建設労働者用(日雇型)労働条件通知書

- 林業労働者用(常用・有期雇用型)労働条件通知書

- 林業労働者用(日雇型)労働条件通知書

- 短時間労働者用(常用・有期雇用型)労働条件通知書

- 派遣労働者用(常用・有期雇用型)労働条件通知書

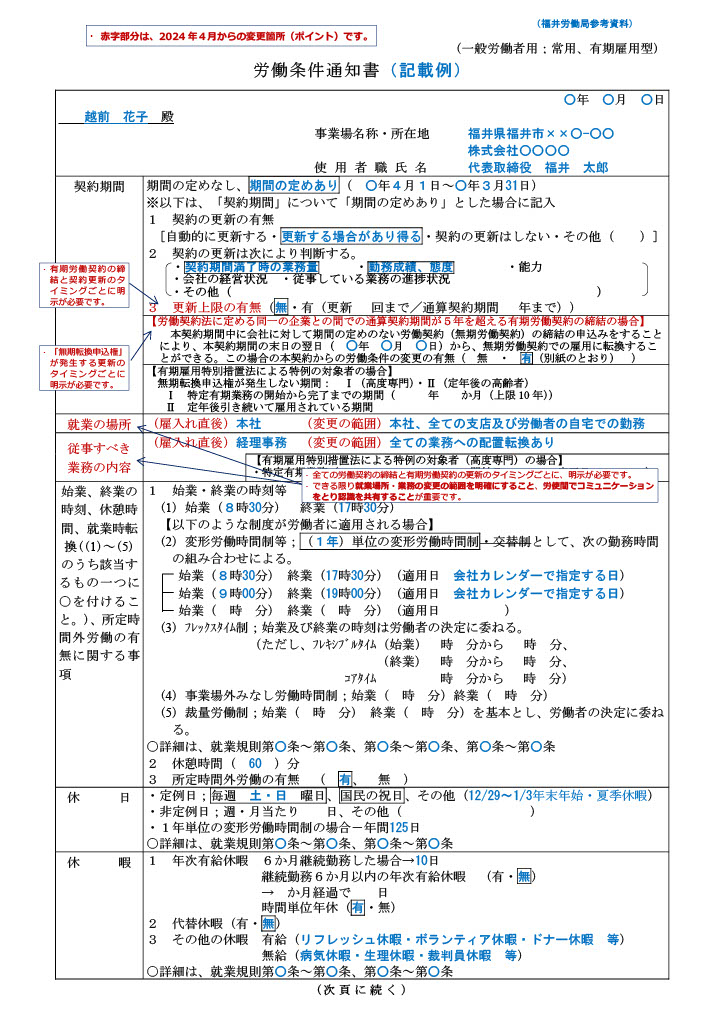

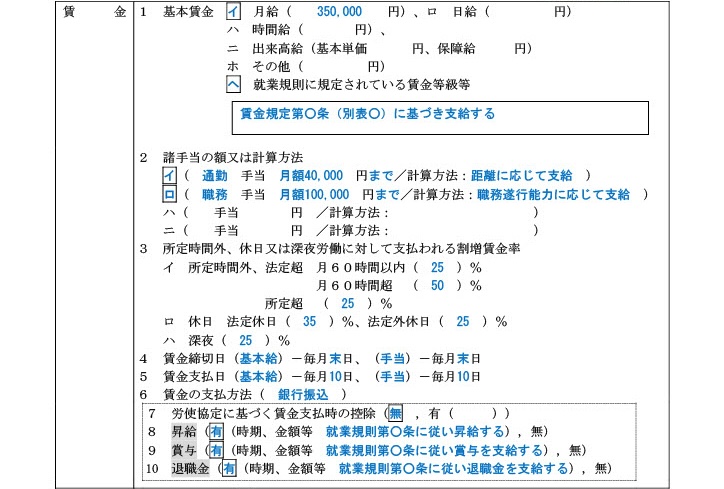

正しい書き方(記入例付き)

当記事では、厚生労働省の様式の中から、「一般労働者用(常用・有期雇用型)労働条件通知書」のテンプレートとその記載例を参考に、労働条件通知書に必ず明記しなければならない事項について解説していきます。

労働条件通知書に必ず明示すべき事項

- 労働契約の期間

- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準

- 就業の場所・従事すべき業務

- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

- 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期

- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。

引用元:福井労働局参考資料

引用元:福井労働局参考資料

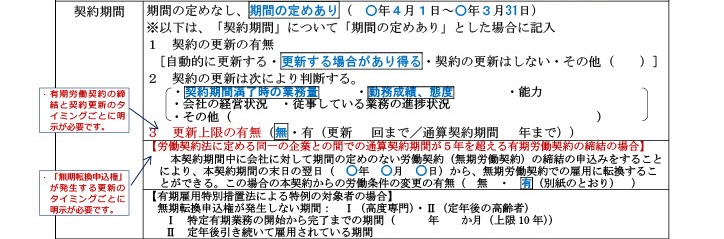

1. 労働契約の期間

まず、労働契約の期間について、定めがあるかどうかを記載します。

定めがある場合は、契約期間と、更新の有無、更新の判断基準、更新上限の有無などを記載します。

記載例

引用元:福井労働局参考資料

2. 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準

2024年の法改正により、有期契約労働者については更新上限の有無と内容、無期転換申込機会、無期転換後の労働条件についても明示が必要になりました。

明示すべきタイミングや、明示すべき事項については次の通りとなっています。該当する場合は、忘れずに記載しましょう。

有期契約労働者に対して新しく追加された明示事項

| 明示のタイミング | 明示事項 |

| 有期労働契約の締結時と更新時 | 更新上限の有無と内容

更新上限を新設・短縮しようとする場合、 |

| 無期転換ルールに基づく無期転換 申込権が発生する契約の更新時 |

無期転換申込機会、無期転換後の労働条件

無期転換後の労働条件を決定するにあたり、 |

記載例

引用元:福井労働局参考資料

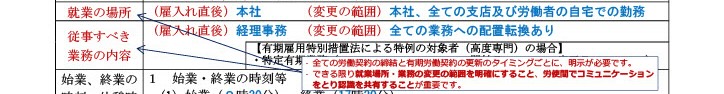

3. 就業の場所・従事すべき業務

労働者が実際に働く場所、従事すべき業務の内容を記載します。さらに、2024年の法改正により、就業場所や業務内容に変更の可能性がある場合は、変更の範囲も記載することが必要になりました。

就業の場所、従事すべき業務の内容とその変更範囲については、全ての労働契約の締結と、有期労働契約の更新タイミングごとに明示が必要となります。

記載例

引用元:福井労働局参考資料

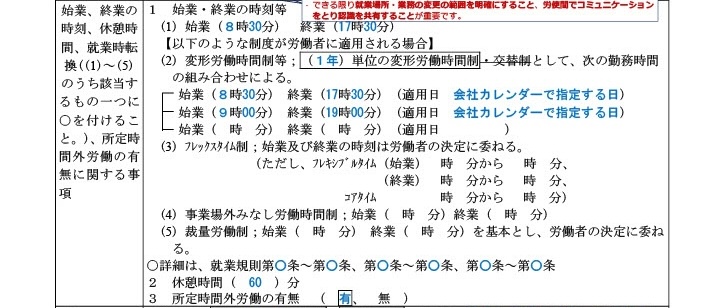

4. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間については、労働条件通知書テンプレートにある(1)〜(5)の中から当てはまる勤務体系に丸をつけ、始業時刻や終業時刻、休憩時間などを明示します。

選択肢

- 始業 ⚪︎時⚪︎分、 終業 ⚪︎時⚪︎分、

- 変形労働時間制

- フレックスタイム制

- 事業場外皆し労働時間制

- 裁量労働制

記載例

引用元:福井労働局参考資料

さらに、休日については、定例の休日、年末年始や夏季休暇などを記載します。

労働基準法における休日とは、労働者が労働する義務を負わない日のことを指します。企業には、原則として週に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を労働者に与えることが義務付けられています(労働基準法第35条)。

記載例

引用元:福井労働局参考資料

休暇とは、労働する義務が免除される日のことです。法律で定められているものとしては、年次有給休暇や育児休業などが挙げられます。会社が独自で定めるものとしては、リフレッシュ休暇や生理休暇といった特別休暇もあります。

記載例

引用元:福井労働局参考資料

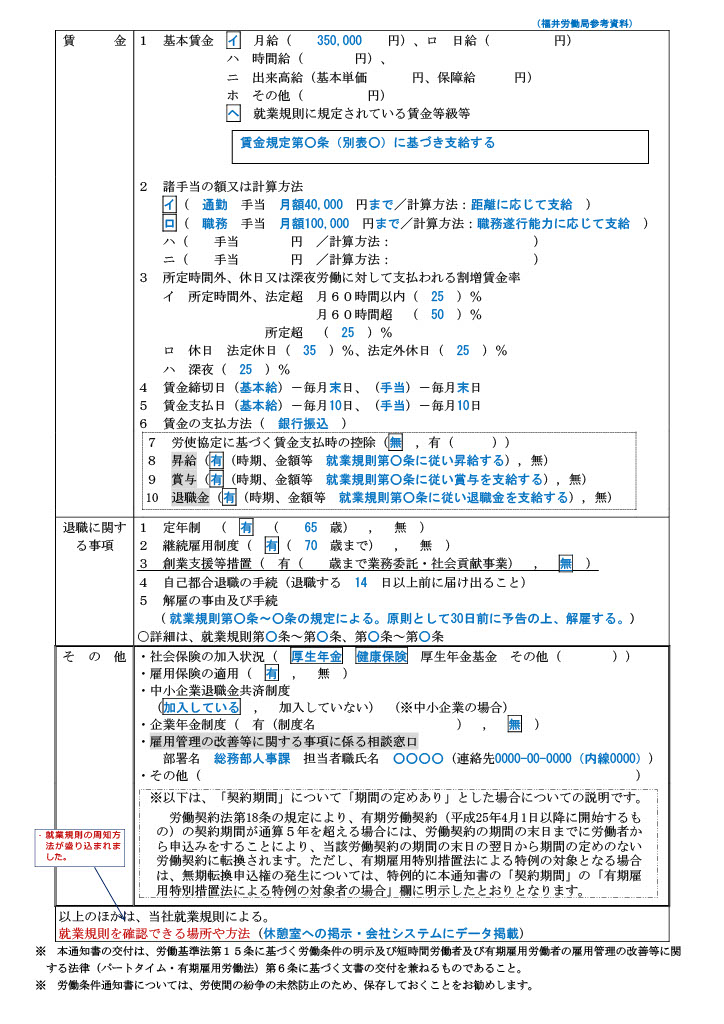

5. 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期

賃金については、基本賃金や諸手当、所定時間外や休日、深夜労働に対して支払われる割増賃金率と、賃金計算の締切日、支払い日、支払い方法を明示します。

労働基準法では、賃金は通貨で、直接労働者に、全額を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと定められています(労働基準法第24条)。また、労働者の同意があっても最低賃金を下回ることはできないので(最低賃金法第4条)、注意しましょう。

記載例

引用元:福井労働局参考資料

6. 退職に関する事項

退職に関する事項としては、定年制や継続雇用制度の有無とその上限となる年齢、創業支援等措置の有無、自己都合退職手続きをする際に何日前までに届け出る必要があるかを記載します。

記載例

引用元:福井労働局参考資料

労働条件通知書を電子化するメリットと注意点

労働条件通知書は紙で交付・管理することもできますが、電子契約サービスでも交付・管理が可能な書類です。

※労働者側が電子メール等の電磁的方法による送信を希望することが条件となります(労働基準法施行規則第5条第4項)。

労働条件通知書を電子化するメリットや、電子化する際の注意点について解説していきます。

労働条件通知書を電子化するメリット

従来の手続きでは、毎月入社者が発生するたびに書類の印刷、製本、郵送などの事務作業に最低でも1〜2週間かかっていました。しかし、電子契約を導入し労働条件通知書を電子化することで、採用時や契約更新時にかかる事務作業の時間を大幅に節約できるようになります。また、紙の書類が発生しないため印刷費や郵送費といったコストも削減することができます。

さらに、紙の書類を整理するためにはスペースや時間が必要ですが、電子契約ではクラウド上で書類の原本を保存・管理できます。これにより、書類の管理にかかる手間やコスト削減も期待できるでしょう。

労働条件通知書を電子化する際の注意点

労働条件通知書を電子化する際には、主に3つの注意点があります。

- 労働者が希望したこと

- 「受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」によること

- 「労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成」できること

労働条件通知書の電磁的方法による提供が認められたのは2019年4月のことでした。それまでは、労働者保護の観点から、雇用契約手続きにおいて労働条件通知書の書面交付が義務づけられていました。利便性を高める措置として規制が緩和された際、労働条件通知書の電子化を認める要件として、上記3つの要件が定められています。

3つの要件について詳しく見ていきましょう。

労働者が希望したこと

労働者本人がFAXまたは電子メール等での交付を希望するという要件です。自宅にパソコン等がない労働者を想定したものと思われます。実際の実務運用としては、人事担当者が内定段階で労働者に対し「FAXまたは電子メール等で送りますか?書面で送りますか?」と確認することになるでしょう。

「受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」によること

その労働条件が適用される労働者本人を特定して、その本人のためだけにネットワークを通じて送信されることが要件として定められています。

たとえば、誰でもダウンロードできるようなファイルスペースにアップロードする、といった方法は認められない可能性があります。

「労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成」できること

発行した労働条件通知書が、紙に印刷(プリントアウト)できるものでなければならない、ということを意味しています。

あえて印刷できない電子ファイルを送るというシチュエーションはあまり考えられませんが、印刷を前提としないツールによる伝達はこの要件を満たさない可能性もあります。

なお、労働条件通知書の電子化が認められた背景や要件について、詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

労働条件通知書 兼 雇用契約書の電子化で採用業務の効率化を

電子契約サービス「クラウドサイン」であれば、労働者側が電子メール等の電磁的方法による送信を希望すれば、前述した要件を満たして労働条件通知書を電子化することが可能です。

採用人数が多い企業であれば、雇用に関わる書類を電子化することで、採用業務の大幅な効率化に期待できます。

さらに、クラウドサインでは、厚生労働省による労働条件通知書ひな形をベースとして、労働条件通知書電子化の要件を満たしつつ労働者と雇用契約を締結した証拠を確保できる書式として作成した「労働条件通知書兼雇用契約書ひな形」のWordファイルを作成しました。

労働条件通知書 兼 雇用契約書とは、「労働条件通知書」と「雇用契約書」という2つの書類を1つにまとめたものです。

雇用契約書の締結は法的には必須ではないものの、「言った」「言わない」のトラブルを防ぐためにも、労働条件通知書と合わせて双方の同意や署名捺印(記名押印)欄がある雇用契約書を作成することが望ましいです。

ひな形は下記リンク先にあるフォームから無料でダウンロードできるため、労働(雇用)契約の締結と労働条件の通知に使えるWord形式のひな形をお探しの方はご活用ください。

ひな形無料ダウンロード

クラウドサインでは従業員との労働(雇用)契約を電子契約サービスで締結する際の契約書のひな形を作成しました。労働(雇用)契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

関連記事

労働条件通知書 兼 雇用契約書の基本から電子化する方法まで徹底解説【Word版ひな形ダウンロード付】

雇用契約書の意味と役割とは?労働条件通知書との違いや書き方を解説

こちらも合わせて読む

-

契約実務

雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや書き方と記載項目を解説

雇用契約 -

契約実務

雇用契約書と労働条件通知書の違いや兼用方法を解説 法的に義務付けられている書類はどちらか?【Word版ひな形ダウンロード付】

契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -

契約に関する事例・判例・解説

労働条件通知書 兼 雇用契約書の基本から電子化する方法まで徹底解説【Word版ひな形ダウンロード付】

契約書契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -

契約実務

労働条件の明示義務とは|2024年4月法改正後の労働条件通知書の記載事項を紹介

契約書雇用契約人事労務 -

リーガルテックニュース

労働条件通知書の電子化がついに解禁—労働基準法施行規則の改正ポイント

法改正・政府の取り組み契約書雇用契約