DX化とは?意味やIT化との違い、推進のポイントをわかりやすく解説

DXとは、「デジタル技術を利用して新たな製品・サービスまたはビジネスモデルを生み出し、競争力を高めること」を意味します。

経済産業省が2018年に発表した通称「DXレポート」をきっかけに、「DX化」や「DX」は企業において注力すべき分野のひとつとして浸透してきましたが、一方で「DXに取り組みたいが具体的に何をすればいいのかわからない」「IT化との違いが分からない」といった疑問の声もよく耳にします。

DXに乗り遅れることは、顧客からの支持や市場での競争力を失うリスクにもつながるため、まずは意味や目的を明確に理解したうえで、どのようにDXに取り組むかを検討する必要があります。

当記事では、DXの本質的な意味から、IT化・デジタル化との違い、そしてDXを阻む課題と具体的なDX推進のポイントまで、わかりやすく解説します。DXに悩む経営者や担当者の方にとって、DX推進の一助となれば幸いです。

DX化とは

DXは「デジタル変革」を意味する

DX化とは、DXに成功した状態を表す造語です。DXの読み方はそのままアルファベット読みで「ディーエックス」と発音します。

そもそも、DXは英語の「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)」の略で、日本語に直訳すると「デジタル変革」という意味です。

つまり、DXという言葉には既に「変革」や「転換」を意味する「トランスフォーメーション」という言葉が含まれているため、変化を意味する「化」をつけて「DX化」と表現すると重複表現になってしまいます。そのため、本記事では以降「DX」に統一して解説します。

DXの意味とは

DXとは「デジタル技術を利用して新たな製品・サービスまたはビジネスモデルを生み出し、競争力を高めること」を意味します。

より詳細な定義は、経済産業省の資料「DXレポート」でも紹介されている、IT 専門調査会社のIDC Japan 株式会社による下記の定義づけが参考になります。

企業が外部エコシステム(顧客、市場)の破壊的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネス・モデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること

DXにおいては「どうすればDXできるか」という手法(How)の部分に焦点が当てられがちな側面があります。しかし、上記の定義にもある通り、DXの目的はあくまで「競争上の優位性を確立すること」つまり競合他社よりも業績を上げることにあります。

DXを推進する際には、この目的を念頭に置きながら、具体的な施策を検討するようにするようにしましょう。

DXとIT化・デジタル化の違い

DXとIT化・デジタル化の違いは、その目的と範囲にあります。

まず、IT化は既存の業務プロセスをデジタルツールで効率化することを指します。例えば、手書きの書類を電子化したり、会計ソフトを導入したりすることがIT化にあたります。

次に、デジタル化は、アナログデータをデジタルデータに変換することです。例えば、紙の資料をスキャンしてPDFファイルにしたり、音声データをMP3ファイルにしたりすることがデジタル化です。

一方、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、デジタル技術を利用して新たな製品・サービスまたはビジネスモデルを生み出し、企業のビジネスモデルや業務プロセス、組織文化などを抜本的に変革し、競争力を高めることを目指すものです。

例えば、在宅勤務制度とWeb会議ツール「Zoom」を導入した結果、会社全体で顧客対応のリードタイム短縮と商談数増加に成功し、競争力向上に繋がったという事例が挙げられます。

つまり、DXはIT化やデジタル化を含んだ、より広範な概念として位置付けられます。DXは単に業務を効率化するだけでなく、デジタル技術を活用して企業のあり方そのものを変革し、新たな価値を創造することを目的にしているためです。

なお、営業部門におけるDXを実現するためには、単なる営業プロセスのデジタル化に留まらず、営業プロセスを見える化し、営業担当者が適切なアクションをとれるようにデータ収集の仕組みを見直すといった一連のアクションが必要になります。

具体的な方法を知りたい方は下記記事も参考にしてみてください。

DXの背景と必要性

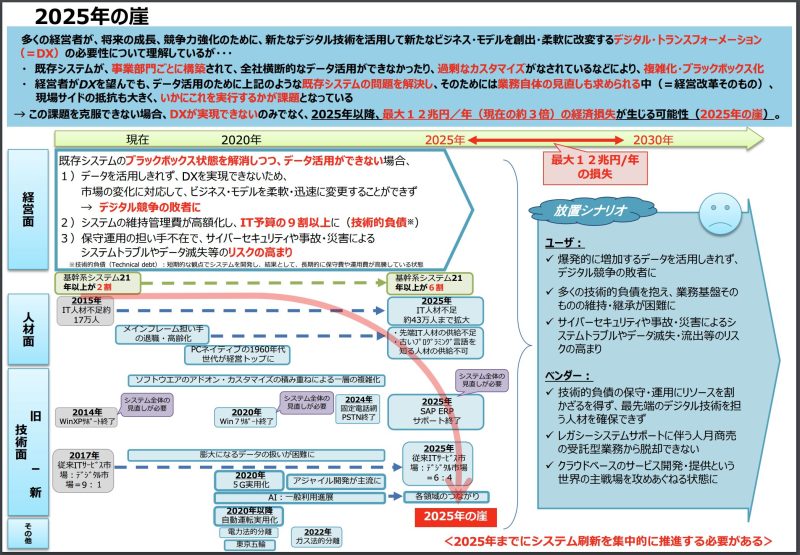

経済産業省は平成30年に公開した「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」において、日本企業がDXを推進しない場合、2025年以降に最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があることを「2025年の崖」と名付け、警鐘を鳴らしています。

【経済産業省による「2025年の崖」イメージ図】

出典:「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~(サマリー)」P2|経済産業省

既存のシステムが老朽化し、維持費が高騰する一方で、新たなデジタル技術を活用したビジネスモデルへの移行が遅れることによって、競争力を失ってしまうためです。

また、経済産業省が企業のDX推進に向けて取りまとめている資料「デジタルガバナンス・コード3.0~DX経営による企業価値向上に向けて~」によれば、優れたDXの成果を出しているデジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)選定企業の株価は、日経平均株価よりも伸長しており、市場でも評価されていることが示されています(参考:同資料P2)。

2025年現在では、産業構造の変化を捉えてDXを推進している企業とそうでない企業との差は開き続けており、経営者や役員層が自ら積極的にDXに関与していくことがまずます重要になってきています。本項では、DXのメリットやDX推進に取り組む上での課題を解説しますので、改めて参考にしてみてください。

DXのメリット

DXを推進することで、企業は様々なメリットを享受できます。主なメリットとして、下記3点が挙げられます。

- 競争力の向上

- 業務効率化とコスト削減

- 顧客体験(CX)の向上

DXにより自社にどのような変化が起こりうるのかを確認しておきましょう。

競争力の向上

DXは、既存のビジネスモデルに変革をもたらし、新たな価値創造の機会を生み出します。例えば、IoT技術を活用して新たなサービスを開発したり、ビッグデータ分析によって新たな顧客ニーズを発見したりすることが可能です。これにより、競争優位性を確立し、新たな収益源を確保することができます。

また、DXを推進する過程で、組織全体のデジタルリテラシー向上や、新しい技術や変化に対する柔軟な対応力が求められます。これにより、組織文化が活性化し、イノベーションが生まれやすい環境を構築することができます。従業員のエンゲージメント向上や、優秀なデジタル人材の獲得にも繋がるでしょう。

DXのメリットは複数挙げられる

業務効率化とコスト削減

DXによって、これまで手作業で行っていた業務を自動化したり、デジタルツールを活用して業務プロセスを効率化したりすることが可能になります。これにより、人的ミスを減らし、業務時間を短縮し、人件費などのコスト削減に繋げることができます。

また、ペーパーレス化を進めることで、紙資源の削減や保管スペースの有効活用にも貢献します。その他にも郵送で送っていたものをオンラインで送るなどの変化により、取引にかかるリードタイム短縮にもつながるでしょう。

顧客体験(CX)の向上

デジタル技術を活用することで、顧客のニーズや行動データを収集・分析し、顧客一人ひとりに最適化されたサービスや情報を提供できるようになります。これにより、顧客満足度を高め、ロイヤリティ向上に繋がることも期待できるでしょう。

また、オンラインでの顧客接点を強化することで、時間や場所にとらわれず、顧客とのコミュニケーションを深めることが可能になります。

これらのメリットを踏まえ、企業は自社の課題や目標に合わせてDX戦略を策定し、着実に推進していくことが重要です。

DXを阻む課題

これまで見てきた通り、企業のDX推進は、競争力を維持・向上させるために不可欠な取り組みとなっています。しかし、多くの企業がDX推進において様々な課題に直面しており、企業規模や業種によっても取組状況に差があるのが現状です。

実際に、IPA(情報処理推進機構)が実施した「2021年度売上高別DX取組状況」の調査結果をみてみると、一定の売上高のある企業ほどDXへの取り組みを進めている一方、売上高が下がるにつれて「取り組んでいない」と回答した企業が増えています。

ここでは、IPA(情報処理推進機構)が2024年に公開した調査レポート「DX動向2024」の調査結果を元に、日本企業が抱えるDX推進における3つの課題を解説しますので、自社でDXを推進する際の参考にしてみてください。

【日本企業が抱えるDX推進における3つの課題】

- DXによる成果の把握における課題

- DX実現に向けた技術利活用の状況における課題

- DXを推進する人材不足の課題

DXへの取り組みと成果の把握における課題

まず、DXの取り組みと成果の状況における課題として、DXに取り組んでいるものの、その成果を十分に把握できていない点が挙げられます。

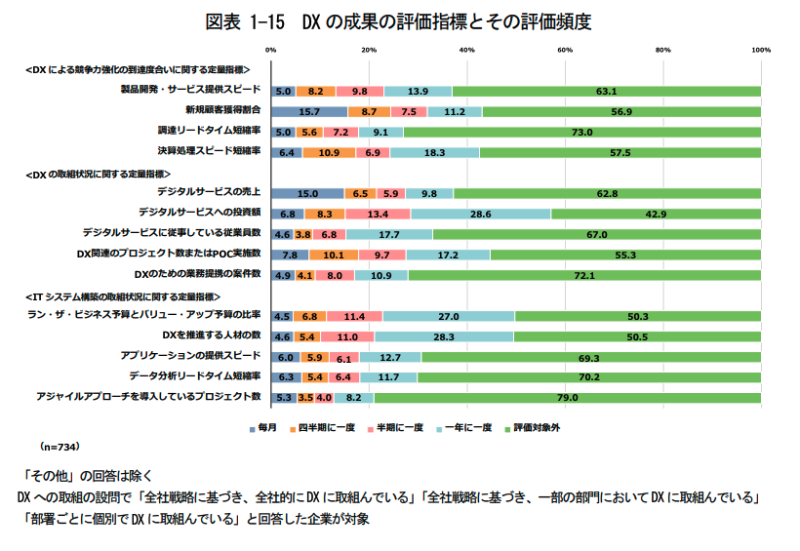

実際に、DXに取り組んでいる企業が成果をどのような指標で、どれくらいの頻度で評価しているかというアンケートの結果を確認してみましょう。

【DXの成果の評価指標とその評価頻度】

出典:「DX動向2024」P.11|IPA

「新規顧客獲得割合」「デジタルサービスの売上」といった売上に直結するものに関しては一定のサイクルで評価している企業が半数と割合は高いものの、各評価指標は「評価対象外」の回答割合が50%を超えるものが大半であり、DXについて、企画、実行、測定・評価、改善・見直しのサイクルが十分に実行されていないと考えられます。

DXの取り組みを定期的に振り返り、評価するためには、DX推進のための専門部署を新設したり、CDO(最高デジタル責任者)のようなIT分野に見識がある専門家を役員に迎え入れるなど、組織の変革を進める必要があるでしょう。

DX実現に向けた技術利活用の状況における課題

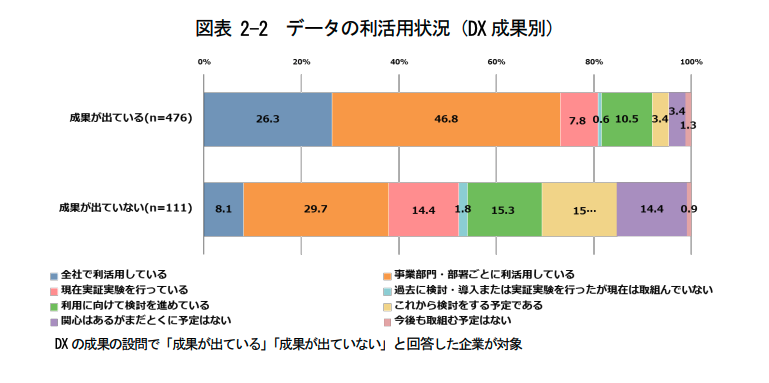

次に、DX実現に向けた技術利活用の状況における課題として、技術の活用面にも多くの課題が見られます。とくに、データ利活用が進んでいるかどうかでDXの成果の有無は異なり、DXを推進する上で社内のデータ活用が鍵を握ります。

具体的には、データの利活用の状況をDXの成果別に集計したところ、DXの成果が出ている企業では「全社で利活用している」「事業部門・部署ごとに利活用している」の回答割合が合わせて70%超になり、DXの成果が出ていない企業の回答割合と比較して30%以上高い結果となりました。

【データの利活用状況(DX 成果別)】

出典:「DX動向2024」P.14|IPA

データの利活用に関しては、いきなり全社で取り組むと現場の混乱を招く恐れもあるため、一部の部門・部署から試験的に開始し、運用上の課題を解決してから全社展開を目指すという選択肢も考えられるでしょう。

DXを推進する人材不足の課題

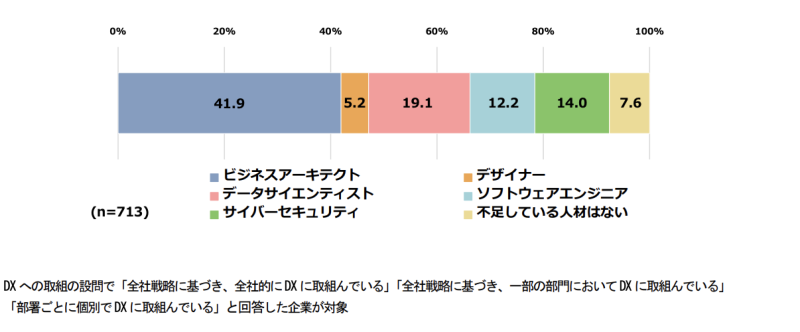

さらに、DXを阻む課題として挙げられるのが人材に関する課題です。DXを推進する人材の「量」と「質」の両面で不足が深刻化しており、特にビジネスアーキテクトの不足が顕著です。

【最も不足している人材】

出典:「DX動向2024」P.33|IPA

ビジネスアーキテクトとは、DXの取組み(新規事業開発/既存事業の高度化/社内業務の高度化、効率化)において、目的設定から導入、導入後の効果検証までを、関係者をコーディネートしながら一気通貫して推進する人材を意味します(参考:ビジネスアーキテクト|IPA)。

また、人材獲得の課題としては、魅力的な処遇の提示ができていない、人材のスキルやレベルの定義、スペックの明確化ができていない、要求水準を満たす人材そのものにアプローチができていないなどが挙げられます。

人材不足という課題を解決するためには、現場のみに留まらず、経営層のコミットメント、全社的な協力体制、そして長期的な視点での取り組みが不可欠になるでしょう。

DXを推進する取り組みのポイント

DXを推進する取り組みのポイントとしては次の3点が挙げられます。

- 現場のデジタル化(デジタイゼーション)から始める

- 現場と経営層の擦り合わせを習慣化する土壌をつくる

- 専門家を活用しつつ、経営層が自ら変革を推進する

「これから社内のDXを推進したい」「DX推進担当者に任命されたが、具体的な進め方が分からない」という方は確認しておきましょう。

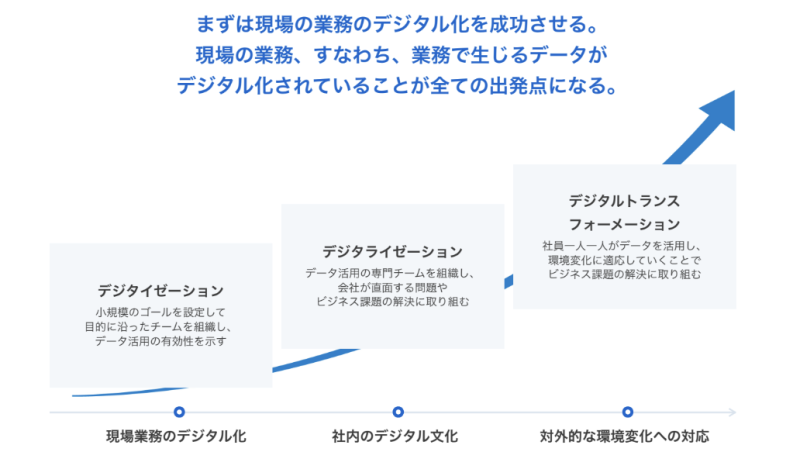

現場のデジタル化(デジタイゼーション)から始める

DXを推進するための重要なポイントのひとつとして挙げられるのが、「まずは現場のデジタル化(デジタイゼーション)から始める」ことです。

これは、企業のDXを成功させるための出発点として、現場の業務において生じるデータをデジタル化することが不可欠であるという考え方に基づいています。

【DXを実現するまでの3段階】

前提として、DXを実現するまでの段階は3つあります。まずはアナログ・物理データをデジタルデータ化する「デジタイゼーション(デジタル化)」、次に個別の業務・製造プロセスをデジタル化する「デジタライゼーション(業務プロセスのデジタル化)」、そして組織横断的・全体的な業務プロセスのデジタル化と顧客起点の価値創造のための事業やビジネスモデルの変革である「デジタルトランスフォーメーション(デジタル変革)」です。

したがって、まずは小規模なゴールを設定し、目的に沿ったチームを組織し、データ活用の有効性を示すことから始めることが、DX推進の第一歩となります。

具体的には、ワークフローシステム、文書管理システム、会計システム、電子契約などが現場業務のデジタル化の代表例として挙げられます。

特に、政府が「脱はんこ」を推進しているように、従来「契約書=紙」という固定観念のある領域でデジタイゼーションを進めることは、デジタルを活用して業務を改革する文化を醸成する上で非常に効果的です。

現場と経営層の擦り合わせを習慣化する土壌をつくる

次に重要なポイントが「現場と経営層の擦り合わせを習慣化する土壌をつくる」ことです。

DXは、その進行中に目標や方針を変更する必要があります。そのため、経営層もDXの推進に積極的に関与し、現場との間で何度も擦り合わせを重ねながら進めていくプロセスを組織として確立することが、競争優位性の源泉となり得ます。

そのための具体的な方法としては、SaaSを利用したPoC(実証実験)を通じて、構想だけでなく実用化に向けた現場での検証を行い、現場と経営層が成功に向けたイメージを共有することが挙げられます。

擦り合わせの土壌を作る上でのポイントとしては、次の3点が挙げられます。

- 失敗から学びを得る文化をつくる

- 仮説と検証を繰り返すサイクルを確立する

- 実現価値の指標とその水準を明確にする

とくに、仮説検証サイクルを加速させるためには、SaaSのような外部サービスやプラットフォームを活用できる体制を構築することも重要です。

自社開発の場合、システム導入や回収にコストや時間もかかり、仮説検証サイクルが軌道に乗らなかったり、仮に軌道に乗ってもスピード感が出ない可能性があるため、すぐに利用開始でき、アップデートも頻繁に行われるタイプの外部サービスを選定するとよいでしょう。

専門家を活用しつつ、経営層が自ら変革を推進する

DXを推進する上で3つ目の重要なポイントとなるのが、「専門家を活用しつつ、経営層が自ら変革を推進する」ことです。

変革にはトップのコミットメントが不可欠であり、スピード感を持って実行できるリーダーシップを発揮できる人材を責任者に任命し、適切な体制を構築することが求められます。

また、組織における変革を推進するためのマネジメント手法「チェンジマネジメント」の理論によれば、プロジェクトの成否はプロジェクトオーナーのスポンサーシップが重要な要素として定義されています。

経営層が現場に対して行うべき活動・対応としては以下の3点が挙げられます。

- 目に見える積極的な参加

- リーダー同士の連携促進

- 丁寧なコミュニケーション

具体例としては下表にまとめた通り、経営層が現場に積極的に参加し、トップとして現場への情報連携やリーダー同士の連携を促進するといったさまざまなアプローチがあります。

【経営層が現場に対して行うべき活動・対応】

| 経営層が現場に対して行うべき活動・対応の種類 | 具体的な例 |

|---|---|

| 目に見える積極的な参加 | ・プロジェクトミーティングに定期的に参加する ・説明会や勉強会に立ち合い、取り組みの意義を伝える ・必要な予算やリソースを聞き出し、適切に提供する |

| リーダー同士の連携促進 | ・管理職に対する期待役割の中で他部門との連携促進を明記する ・変革を牽引するリーダーを直接任命し連携の期待を伝える ・連携の阻害要因を確認し、それを取り除く支援を行う |

| 丁寧なコミュニケーション | ・エリアや部門ごとに複数回の説明会開催を提案する ・現場で困っていることを聞き出し適切に対処する ・社内報や社内SNSなどで活用機運を高める発信を行う |

DX推進は、単なるシステム・サービスの導入だけでは完結せず、経営層がいかに現場にコミットできるかにかかっています。

そのための具体的な行動に迷う点がある場合には、DXに関するコンサルティングを受けるなど、外部のリソースを活用するのもよいでしょう。

現場業務のDX推進事例

ここまでDXを阻む課題や具体的な推進方法をみてきましたが、実際の推進事例を知れば、自社におけるDX推進のイメージをより具体化できます。

ここでは、当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」を活用して現場業務のDXを推進した事例を紹介しますので、これからDX推進を検討する方や、DX推進してきたものの成果が出ていないという方は参考にしてみてください。

A社:ほぼ全ての契約書の電子化を実現し、ハンコ出社を0件にした事例

A社では、全社的にほとんどの契約書の電子化を実現し、ハンコ出社をゼロにしました。

具体的には、契約書のフォーマットと業務フローを電子化用に刷新し、20回以上の説明会を開催して関係者の理解と共感を深め、担当者全員が説明可能な状態を目指しました。

その結果、成約数が従来の書類回収方法と比べて約4倍になりました。経営層からもこの取り組みが注目され、さらなる用途拡大につながっています。

まずは現場のデジタル化(デジタイゼーション)から始めることが重要

また、用途拡大に合わせて、部門や取引先のタイプに合わせた個別のマニュアルを作成し、可視化された契約プロセスデータを失敗の要因分析にも活用しています。

一部門・一業務からスモールスタートし、丁寧な調整を重ねて契約のデジタル化を浸透させていったことが成功要因と考えられるでしょう。

B社:業務工数を1/3以下に削減し、契約スピードを1/5未満に短縮した事例

B社では、経営陣の積極的な電子契約の利用推進により、電子化率を持続的に向上させた結果、業務工数を1/3以下に削減し、契約スピードを1/5未満に短縮することに成功しました。

とくに、紙書類で契約を締結する場合は詳細な理由の報告を義務付けるというルールを設け、現場が積極的に電子化を推進する仕組みを作ったことが現場で「紙の書類ではなく電子契約を利用する」習慣づけの大きなきっかけになったと考えられます。

また、部門ごとの月別の電子化率を可視化し、経営陣も参加する打ち合わせで毎月モニタリング結果の報告を実施していました。

B社のように、経営陣自らDX推進に取り組み、現場での運用や効果測定に関与することで、組織全体のDXを成功させることができると考えられるでしょう。

DXの第一歩におすすめできる電子契約サービス

競争上の優位性を確立するために推進する必要があるDXですが、現場業務のDX推進においては、スモールスタートでの成功体験の創出が重要です。

自社でのシステム開発も考えられますが、まずはスモールスタートで始めやすく、広げやすい方法を選択するのも手段のひとつです。とくに始めやすい手段として、電子契約サービスでペーパーレスを目的とした書類の電子化に取り組むことが挙げられます。

例えば、前述のDX推進事例にも登場する「クラウドサイン」のような電子契約サービスであれば、1担当者・1部署からスモールスタートで導入可能です。外部のサービスであれば、「試しに利用して、合わなければ解約する」という試験的な導入がやりやすい点も利点になります。

「クラウドサイン」は導入社数130万社以上、累計送信件数1000万件超の実績があり、業種業界問わず多くの企業でお使いいただいています。

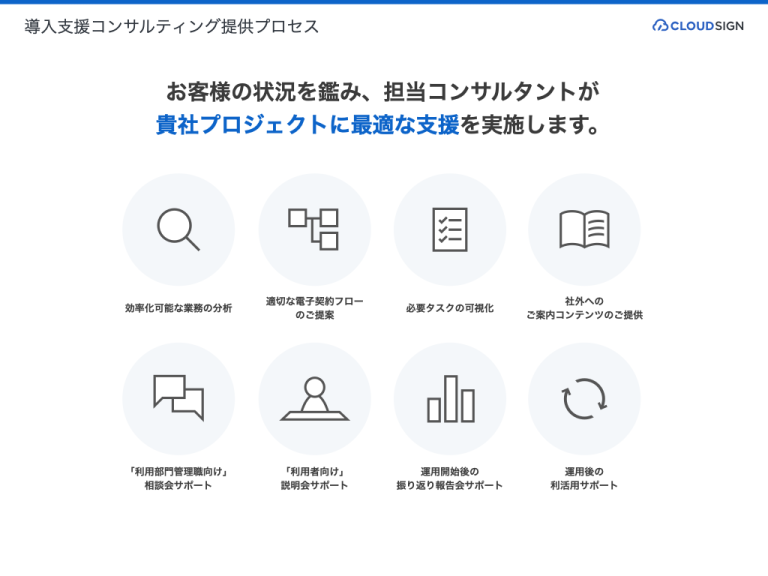

また、クラウドサインでは導入から推進までをサポートするサービス「導入支援コンサルティング」を有償で提供しています。専任のコンサルタントが書類の種類や署名の流れ、セキュリティ要件などの要件をヒアリングした上で、お客様のニーズに合わせて最適なソリューションを提案し、円滑な導入と推進を実現します。

クラウドサインの「導入支援コンサルティング」サービス内容の例

「DX推進したいが進め方が分からない」「DXによる効果測定のやり方を相談したい」などのお悩みにもお応えできますので、ぜひご検討ください。

なお、クラウドサインでは契約書の電子化を検討している方に向けた資料「電子契約の始め方完全ガイド」も用意しています。電子契約を社内導入するための手順やよくある質問をまとめていますので、電子契約サービスの導入を検討している方は以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

この記事を書いたライター