アルバイトやパートの採用時に雇用契約書は必要か?書き方のポイントを解説

アルバイトやパートの採用時、雇用契約書の必要性について疑問を抱く方も多いかもしれません。実際、雇用契約の締結は必要なのでしょうか?

当記事では、アルバイトやパート採用時に雇用契約書がどのような役割を果たすのかについて解説します。さらに、雇用契約書と労働条件通知書の違いや、書き方のポイント、注意点も詳しくご紹介します。アルバイトやパートといった従業員の採用時における雇用契約書の重要性や書き方について、正確な情報を得ることで、雇用関係を円滑に進める手助けとなるでしょう。

なお、クラウドサインでは従業員との雇用契約を締結する際に利用できるひな形(テンプレート)として作成した「雇用契約書ひな形」のWordファイルを作成しました。今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方は以下からダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

目次

雇用契約書とは?

詳細を解説する前に、雇用契約書についておさらいしておきましょう。

雇用契約書とは、企業(雇用主)と労働者の間で締結される契約書です。雇用関係における重要事項を明確にし、双方の権利と義務を規定する役割を果たします。

なお、民法の「契約の形式自由の原則」により、必ずしも企業(雇用主)と労働者の双方が文書としての雇用契約書を締結する必要はないため、企業(雇用主)側に作成の義務はありません。

また、一般的に雇用契約書には雇用条件や報酬、福利厚生、機密保持など、雇用に関する幅広い事項が規定されますが、記載項目は法的に定められていません。

しかし、労働者との間で雇用条件や報酬に関して疑問や紛争が生じた場合には雇用契約書が解決の手がかりとなるため、トラブルを防ぐためにも作成するのが一般的です。

法律におけるアルバイト・パート従業員の位置付け

アルバイトやパートタイマーとして働く従業員の法律上の位置付けについて軽く触れておきます。

パートタイム・有期雇用労働法によると、「短時間労働者(パートタイム労働者)」とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことであると定義されています。

この条件に当てはまる労働者であれば、「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」など、どのような読み方であっていても「短時間労働者(パートタイム労働者)」とみなされます。

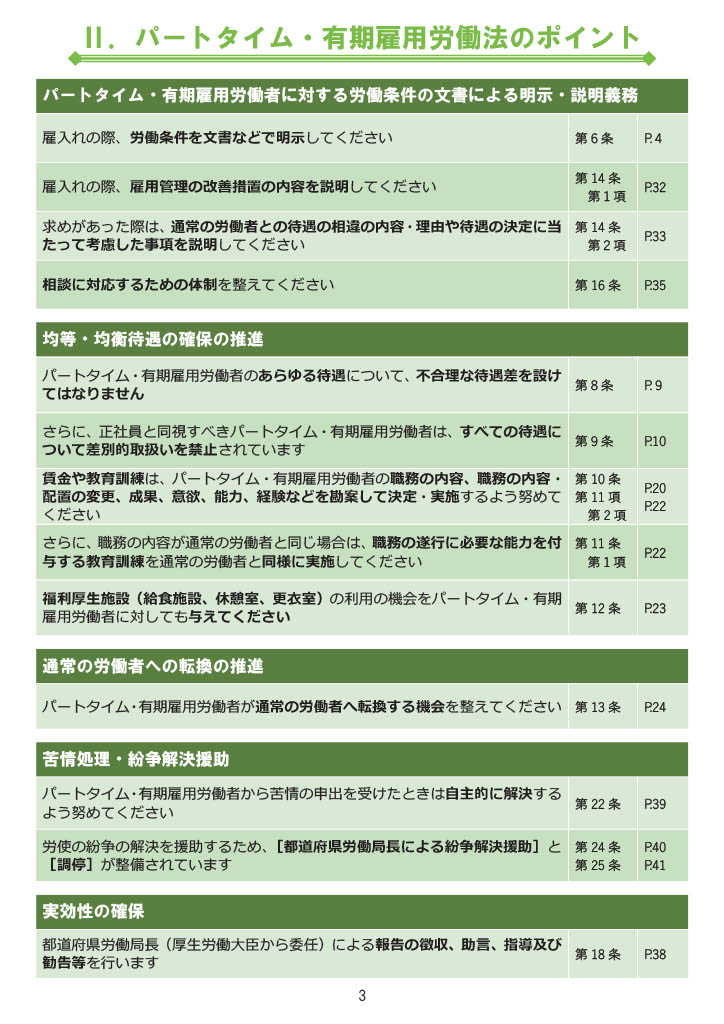

さらに、パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との不合理な待遇差を禁止しています。具体的には、企業に対して「労働条件の文書による明示・説明義務」や「均等・均衡待遇の確保の推進」「通常の労働者への転換の推進」などを定めています。

引用元:パートタイム・有期雇用労働法のあらまし(厚生労働省)

こうした前提を踏まえて、雇用契約書の必要性について次項から詳しく解説していきます。

アルバイトやパート採用時に雇用契約書は必要なのか

先述した通り、法律上、雇用契約書の作成は雇用主の義務ではありません。こうした観点から言えば、アルバイトやパートに限らず、従業員を雇う雇用主は雇用契約書を作成する義務はないといえます。

しかし、だからといって、アルバイトやパート採用時に何もしなくて良いわけではありません。

雇用主に作成の義務があるのは「労働条件通知書」

労働基準法では、パートタイム・有期雇用労働者も含めて、労働者との労働契約を締結する際、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。これが、労働条件通知書にあたります。違反した場合は30万円以下の罰金の対象となります。

明示する必要がある労働条件としては、次のような項目が含まれます。

明示する必要がある労働条件

- 契約期間

- 有期労働契約を更新する場合の基準

- 仕事をする場所と仕事の内容

- 始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇

- 賃金の決定・計算・支払の方法

- 賃金の締切・支払時期

- 退職に関する事項

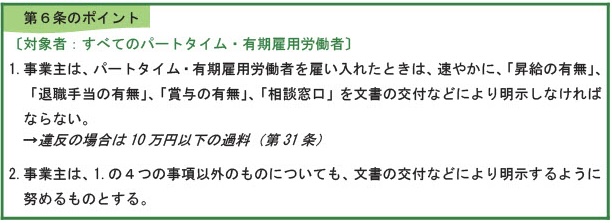

さらに、パートタイム労働者に対しては、パートタイム・有期雇用労働法第6条で、労働条件基準法の項目に加えて「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」の4つの事項について明示することも義務付けられています。

労働条件通知書の作成方法について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

義務ではないが、雇用契約書も作成するのが望ましい

雇用契約書の作成は法律で義務付けられていないものの、雇用契約書は作成しておいた方が、後々のトラブルを防ぐという意味で望ましいです。

労働者との間で雇用条件や報酬に関して疑問や紛争が生じた場合には雇用契約書が解決の手がかりとなるためです。労働者との間で、「言った」「言わない」のトラブルを防ぐ効果も期待できます。

なお、雇用契約書と労働条件通知書は「労働条件通知書 兼 雇用契約書」としてひとつの書類としてまとめて交付することも可能です。

その場合には、記載項目として労働条件通知書の「絶対的明示事項」を含める必要があります。具体的なやり方やひな形の入手方法を知りたい方はこちらの記事も参考にしてみてください。

無料ダウンロード

クラウドサインでは従業員との労働条件通知書 兼 雇用契約書を電子契約サービスで締結する際のひな形をご用意しました。従業員との契約締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)雇用契約書と労働条件通知書の違い

ここからは、雇用契約書と労働条件通知書の違いを詳しく確認しておきましょう。

雇用契約書と労働条件通知書は、どちらも企業が労働者と雇用契約を結び、良好な労使関係を築くために重要な書類ですが、いくつかの違いがあります。それぞれの詳しく解説します。

【雇用契約書と労働条件通知書の違い】

| 雇用契約書 | 労働条件通知書 | |

|---|---|---|

| 企業(雇用主)側の作成の義務 | 法的な義務はない | 書面または電子メール等で明示することが法的に義務付けられている |

| 記載項目 | 法的に定められた記載項目はない | 法的に定められた記載項目がある |

| 締結・交付の方法 | 企業と労働者との双方で締結 | 企業から労働者に対して一方的に交付 |

法的に義務付けられているかどうかの違い

雇用契約書と労働条件通知書は、雇用関係における極めて重要な書類ですが、大きな違いとして、企業(雇用主)が作成しなければならないかどうかという点が挙げられます。労働条件通知書は企業(雇用主)が労働条件を明確にし作成する義務がある一方で、雇用契約書は法的に必要とされません。

労働条件通知書が必要な理由は、労働基準法第15条1項および同施行規則第5条に基づき、特定の事項について企業が労働者に通知することは、紛争が生じた際に証拠を残しやすくするためです。この義務を怠ると、罰則が科せられる可能性もあります(労働基準法第120条1項)。

法的に定められた記載項目の有無の違い

雇用契約書には、雇用条件や報酬、福利厚生、機密保持など、雇用に関する幅広い内容が含まれていますが、法的には記載項目が規定されていません。一方、労働条件通知書は法的に交付の義務があり、労働条件に関する情報を明確に記載する必要があります。

労働条件通知書には、労働基準法第15条で定められた項目があり、「絶対的な明示事項」と制度に対応する場合にのみ明らかにされる「相対的な明示事項」の2種類があります。労働条件通知書の詳細を知りたい方は、厚生労働省の公式サイトの「よくある質問」をご覧ください。

締結または交付方法の違い

雇用契約書は、企業(雇用主)と労働者の間で締結される契約書のため、企業と労働者両方の署名と押印が必要不可欠です。反対に、労働条件通知書は企業から労働者に一方的に交付する書類のため、労働者側での署名と押印は必要ありません。

パートやアルバイトの雇用契約書に記載する項目

前述した通り、雇用契約書の記載項目は法的には規定されていません。ここでは、アルバイトやパートの従業員を採用する際の一般的な記載項目を紹介します。

雇用条件

労働者の勤務場所、給与、休暇などの雇用条件を明確にします。これにより、労働者と企業の双方が雇用条件について認識を合わせた上で働くことができます。

なお、勤務場所等の条件が変更になる可能性がある場合は「ただし、業務の都合により、⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎が変わる場合がある」などと明記する必要があります。

業務内容

アルバイトやパートの具体的な業務内容を詳細に記載します。これにより、労働者が何をすべきかが明確になるため、仕事の効率化や品質向上につながります。

業務内容についても、採用後に変更する可能性がある場合にはその旨を記載しておきましょう。

勤務期間の明示

いつからいつまでの期間で勤務するのかを記載します。契約期間の定めがない場合は、その旨を明示しておきましょう。

契約の更新に関しては、更新の可否およびその基準についても記載してください。具体的な更新基準には、勤務の記録、態度、能力、会社の業績などが考慮されます。勤務期間や契約の更新条件を明確にしておくことで、労働者と企業の双方が安心して働けます。

終了条件の明示

契約の終了条件や退職に関するルールを明確にします。これにより、万が一労働者と企業の間でトラブルが生じた際に、適切な手続きを踏むことができます。

パートやアルバイトの雇用契約書を作成し締結する際の注意点

パートやアルバイトの従業員の雇用契約書を作成・締結する際にはいくつか注意しておきたい点があります。トラブルを回避し、雇用主と労働者の双方が安心して働くためにも、以下のことに注意しましょう。

雇用契約書は2部作成し、控えは従業員に渡す

雇用契約書は必ず2部作成し、一部は雇用主が保管、もう一部は控えとしてアルバイトやパートの従業員に渡すようにしてください。雇用主と労働者の双方が随時労働条件や規則を確認できるようにするためです。

従業員に控えを渡すことで、ささいな誤解やトラブルを未然に防ぐだけでなく、雇用主に対する信頼も高まることでしょう。

試用期間でも雇用契約書を作成する

企業によってはアルバイトやパートの従業員を雇用する際に試用期間を設けている場合もあります。試用期間中であっても、法的には雇用契約が締結されているとみなされるため、試用期間が始まる際に雇用契約書を作成するようにしましょう。

試用期間中や試用期間後の本採用でどのような労働条件になるかを明確にしておくことで、「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぐことができます。

雇用契約書・労働条件通知書を電子化するメリット

雇用契約書や労働条件通知書は、アルバイトやパートの採用時に作成することで、労働者と企業の間の関係を明確にし、トラブルを未然に防ぐ重要なツールです。

しかし、雇用に関わる契約書は、従業員の入社後も更新や昇給のタイミングで内容を見直す必要があり、採用人数の多い企業の場合、管理には多くの手間が発生します。

そこで、雇用契約関連業務の効率化を考える企業におすすめしたいのが電子契約サービスを使って雇用契約書や労働条件通知書を電子化することです。

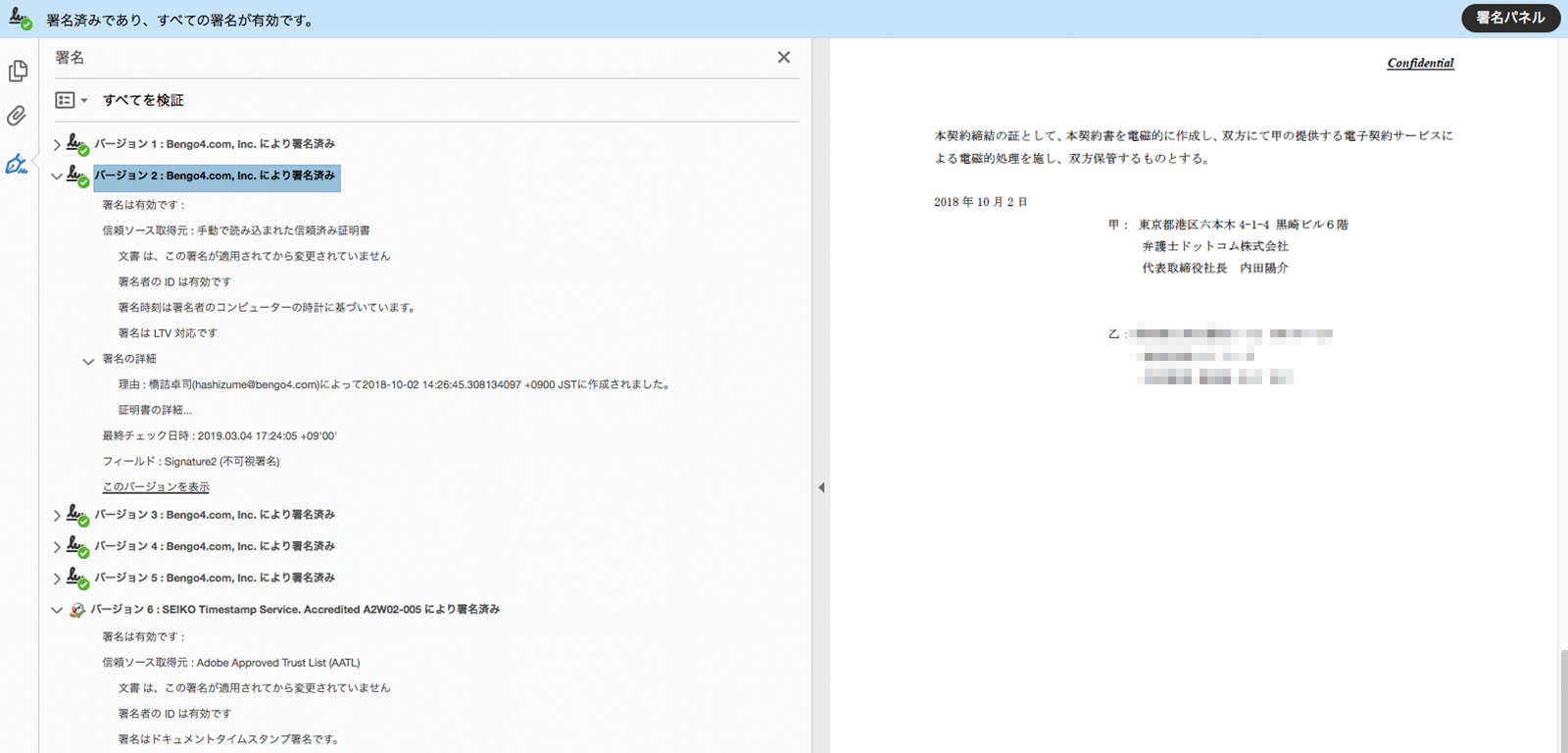

電子契約とは、インターネットや電子メールを利用して行われる、デジタルな形式での契約のことです。具体的には、電子ファイルをインターネット上で交換して電子署名を施すことで契約を締結し、企業のサーバーやクラウドストレージなどに電子データを保管しておく契約方式のことを指します。

【電子契約のイメージ図】

電子契約サービスを導入することで、雇用契約書や労働条件通知書をオンライン上で締結・交付することが可能になるため、コスト削減や業務効率化、コンプライアンスの強化を実現できるメリットがあります。(※)

※なお、雇用主側が電子契約サービスにより雇用契約書や労働条件通知書を送信するには、労働者側が電子メール等の電磁的方法による送信を希望することが条件となります。

特に「クラウドサイン」は、雇用契約書の電子化に対応したクラウド型の電子契約サービスです。累計送信件数 1000万件超の国内シェアNo1の電子契約サービスとして、業界業種問わず多くの方にご利用いただいております。

電子契約について詳しく知りたい方は、こちらの資料もご覧ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)こちらも合わせて読む

-

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の代理署名は有効?代表者本人以外の押印有効性は

押印・署名 -

電子契約の運用ノウハウ

共有メールで電子署名のアカウントを共有する署名代理は有効か?

電子署名 -

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の末尾文言「後文(こうぶん)」の書き方【おすすめの記載方法と具体例サンプル付き】

契約書 -

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の当事者表示に住所の記載は必要か

契約書 -

契約に関する事例・判例・解説

労働条件通知書 兼 雇用契約書の基本から電子化する方法まで徹底解説【Word版ひな形ダウンロード付】

契約書契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -

リーガルテックニュース

労働条件通知書の電子化がついに解禁—労働基準法施行規則の改正ポイント

法改正・政府の取り組み契約書雇用契約