覚書の無料テンプレート 書き方や例文を解説

覚書とはお互いの合意内容を残しておくために作成する実務的文書です。当記事ではテンプレート見本や例文を交えながら、覚書の書き方について詳しく解説します。「覚書」がどのような書類なのかや「契約書」や「念書」との違いをわかりやすく解説しますので、覚書の基本的な内容を確認したい方はぜひ参考にしてみてください。

なお、クラウドサインではアウトラインや見出し等に標準的な契約書の書式を当てた「覚書」のテンプレート(サンプル)を作成しました。契約書の準備を進めるために今すぐ使えるWord形式の覚書のテンプレートをお探しの方は下記フォームからダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではアウトラインや見出し等に標準的な契約書の書式を当てた「覚書」のサンプルを作成しました。契約書の準備を進めるために今すぐ使えるWord形式の覚書のサンプルをお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

覚書(おぼえがき)とは

覚書(読み方:おぼえがき)は、一般的には忘れないように書いて置くメモ書きのことを指しますが、法務実務においては、簡易的な合意または付随的な合意であることを示すために作成する文書のことをいいます(田中豊『法律文書作成の基本[第2版]』(日本評論社、2019)352頁)。

実際に、広辞苑に記載されている「覚書」の定義を確認してみると、下記の2つが挙げられています。

- 忘れないように書いて置く文書。メモ。

- 当事者間の合意の証明のために作成する法律文書。

- 〔法〕国家間における情報伝達の一形式

1のように、「打合せの内容を確認するために取り交わすメモ」程度の認識のビジネスパーソンもいれば、2のように明確に「合意の証拠としての法律文書」と認識して使用するビジネスパーソンもいるため、混同しやすい用語といえるでしょう。

覚書と契約書の違い

覚書との違いがわかりにくい書類のひとつとして「契約書」が挙げられますが、結論から言えば、覚書と契約書には法的効果の観点では違いはありません。

書類のタイトルが「契約書」であれ「覚書」であれ、本文に書かれた内容が「当事者同士の合意・約束」を記した文書であれば、契約書と覚書の法的効果はなく、いずれも「契約書」としての効力を持つということになります。

ビジネスシーンの実務においては「覚書」とタイトルに付けられる文書は、契約書と比較してさほど重要ではない・かんたんな合意・約束を記したものに過ぎないと考えられている傾向があります。

しかし、本文に書かれた内容が「当事者同士の合意・約束」を記した文書であれば、契約書と覚書には法的な効果に違いはありません。

タイトルに「覚書」とあるからといって、法的効力が契約書よりも軽くなるということはなく、重要な内容が定められる可能性がある点には注意が必要です。

覚書と念書の違い

覚書の類語としては「念書」も挙げられます。覚書と念書の違いは、当事者間での締結のやり取りの有無にあります。

覚書は締結当事者間で合意した内容を記載した書面であり、両者に義務が課せられる種類の書類です。一方、念書は作成した側が一方的に義務を負う差し入れ形式の書面です。一方が作成した念書を相手方が受け入れることで、記載内容に双方が合意したことを示すことが可能になります。

なお、念書のように一方が作成して相手方に差し入れる書面のことを「差入書」や「差入形式の書類」等と呼ぶこともあります。

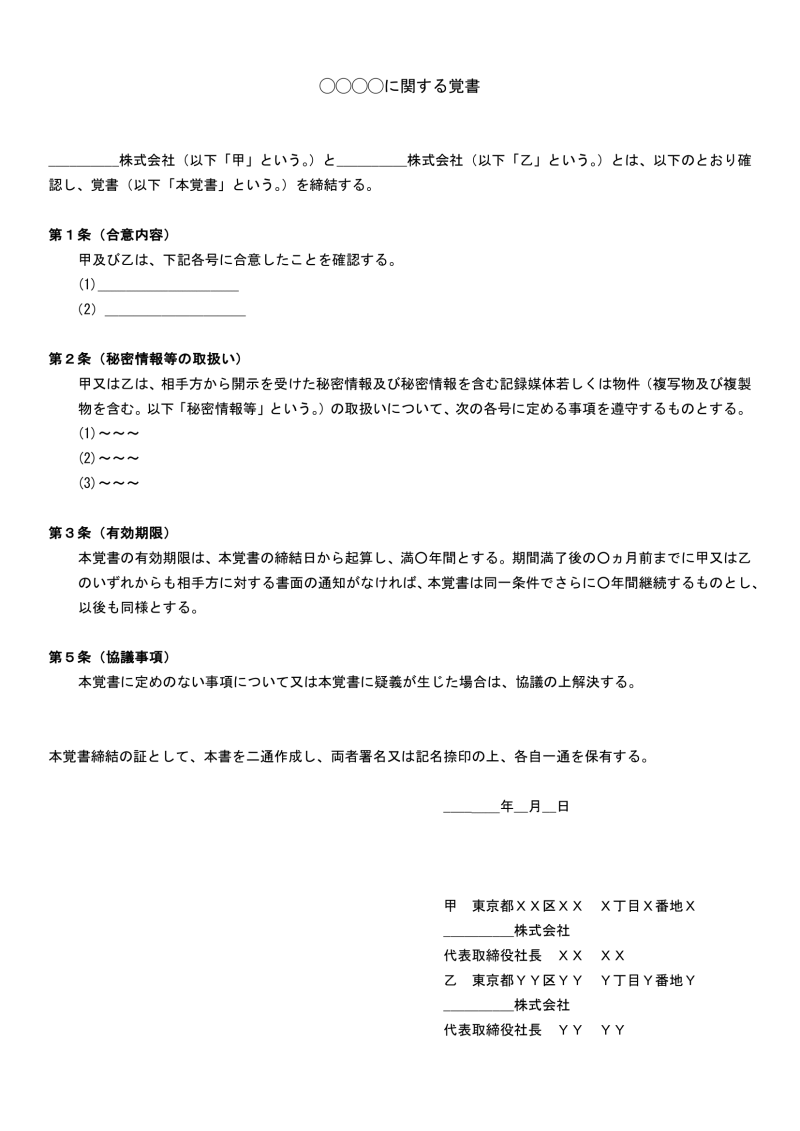

覚書の書き方・例文・テンプレート見本

ここでは、一般的な覚書の書き方と例文、見本となるテンプレートを紹介します。

覚書も契約書の一種ですから、その作り方も契約書の作り方に準じます。これから覚書を用意する方は参考にしてみてください。

覚書の書き方・例文

一般的に覚書は、A4用紙2〜4枚程度で下記の内容等について、3〜10箇条程度の条項に分けて記載され、最後に記名押印または電子署名欄が設けられます。

覚書の基本構成は次の通りです。

- 1.前文

- 2.本文

- 3.秘密保持義務

- 4.有効期間

- 5.協議条項

- 6.後文

【覚書 テンプレートイメージ】

ここでは、各項目でどのような内容を記載すればよいか解説しますので、実際に覚書を書く際の参考にしてみてください。

1.前文

前文では、誰と誰が取り決めに合意するのかを記載します。

先に契約書を締結している場合は、契約書にあわせて略称に置き換えましょう。契約書で取引先を「甲」と記載していれば、覚書でも同様に対応することで、読み手の混乱を防ぐことができます。

2.本文

本文は、当事者間で合意した具体的な内容を記載する部分です。各項目を具体的に、かつ分かりやすく記載することが重要です。曖昧な表現は避け、数値や期間などを明確にすることで、後々の解釈の違いを防ぐことができます。

例えば、「〇〇事業に関するノウハウを提供すること」という条項であれば、具体的にどのようなノウハウを提供するのか、提供方法や期間はどうするのかなどを明確にする必要があります。

また、複数の項目がある場合は、条項番号を付与することで、各条項の参照や引用が容易になります。

3.秘密保持義務

秘密保持義務は、覚書の内容や、事業に関する情報を第三者に開示しないことを定める条項です。これは、当事者間の信頼関係を維持し、事業の競争力を保護するために重要です。

秘密情報の範囲を明確にすることは、秘密保持義務を実効性のあるものにするために不可欠です。例えば、「本覚書に関連して知り得た相手方の秘密情報」といった包括的な表現ではなく、具体的にどのような情報が秘密情報に該当するのかを列挙することが望ましいです。

また、違反した場合の措置を定めることで、秘密保持義務の遵守を促すことができます。例えば、損害賠償請求や契約解除などの措置を定めることが考えられます。

(1) 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。

(2) 秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。

(3) 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。

(4) 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。

(5) 秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。2 甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本覚書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。3 甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。

4.有効期間

有効期間は、覚書の効力が及ぶ期間を定める条項です。有効期間を設定することで、覚書の法的拘束力を明確にし、紛争の発生を予防することができます。

自動更新条項を設けるかどうかは、当事者間の合意によって決定します。自動更新条項を設ける場合は、更新期間や更新条件などを明確にする必要があります。

また、期間満了後の取り扱いについて定めることも重要です。例えば、期間満了後に自動的に契約が終了するのか、改めて協議を行うのかなどを明確にする必要があります。

5.協議条項

協議条項は、覚書に定めのない事項や、解釈に疑義が生じた場合の対応について定める条項です。これは、予期せぬ事態が発生した場合に、当事者間で円満な解決を図るための道筋を示すものです。

協議条項では、当事者が誠意をもって協議し、解決を図ることを定めます。具体的には、協議の方法や期間、解決策の決定方法などを定めることが考えられます。

6.後文

後文は、覚書の作成通数と、当事者の保有方法について記載する部分です。これは、覚書の原本管理を明確にし、紛失や改ざんのリスクを軽減するために重要です。

通常、覚書は2通作成し、当事者がそれぞれ1通を保有します。例えば、次のような文面を記載することで、誰が何をどのような形式で保管するかが明確になるでしょう。

覚書のテンプレート見本:経済産業省のひな形

覚書の作り方の具体例として、経済産業省が工業製品の型の取扱いに関する覚書をひな形化し、解説書とともに提供しています(参考:型の取り扱いに関する覚書(ひな形)の解説書)。

契約内容によって、記載内容を修正・変更する必要はありますが、見本としてこのようなテンプレートを参考に、作成すると良いでしょう。

ただし、覚書に関する記載内容について判断に迷った場合には、顧問弁護士等に随時相談するなど、専門家への確認をするようにしてください。

覚書に押印・割印は必要か

覚書に押印や割印が必要かどうかは、法律で明確に定められているわけではありません。しかし、押印や割印には、覚書の信頼性を高め、紛争を予防する役割があります。

押印の必要性

覚書には、押印は必須ではありません。口頭での合意や、署名だけでも覚書は有効に成立します。

押印は、当事者が覚書の内容に同意したことを示す意思表示として行われます。押印があることで、覚書の成立が推定され、後日、当事者間で内容の真偽について争いが生じた場合に、有力な証拠となります。そのため、トラブルを未然に防ぐためにも、覚書にも押印しておくことが望ましいでしょう。

割印の必要性

覚書には、割印は必須ではありません。割印がないからといって覚書の内容が無効になることはないためです。

契約書の場合、原本が複数枚にわたる際に、各ページに割印を押すことが一般的ですが、覚書の原本が複数枚になる場合には当事者間で合意があれば割印を省略できます。

ただし、割印がなかった場合には、後日どちらか一方の覚書が改ざんされたり、紛失したりした場合に、それを証明することが難しくなる可能性があります。後々のトラブルを防止する観点から、覚書にも割印を押しておくのも選択肢のひとつになるでしょう。

覚書に印紙は必要か

記載内容から印紙税の課税対象文書に該当すれば、覚書にも収入印紙を貼付し、消印を施す必要があります。

記載内容が印紙税法における課税対象文書に該当すれば、収入印紙が必要であると印紙税法に定められているためです。書類のタイトルが「覚書」であっても、「契約書」であってもこの点に違いはありません。

印紙税の課税対象文書に該当するにも関わらず、収入印紙を貼り付けずに契約締結した場合には、悪意のない誤解であっても、過怠税等の対象となり得ます。覚書を締結する前に、課税対象文書なのかどうかを確認しておきましょう。

なお、覚書をクラウドサインのような電子契約で作成すれば、印紙の貼り付けは不要となります(関連記事:収入印紙が電子契約では不要になるのはなぜか?—印紙税法の根拠通達と3つの当局見解)。

「覚書サンプルWordファイル」の無料ダウンロードフォーム

経済産業省の「工業製品の型の取扱いに関する覚書」はPDFで公開されており、そのまま自社用に修正して利用できるフォーマットにはなっていません。使える契約書のかたちにWordファイルに整形するのも面倒です。

そこでクラウドサインでは、3.1で解説したシンプルな覚書のサンプル条項を電子ファイルに起こし、アウトラインや見出し等に標準的な契約書の書式・スタイルを当てた覚書サンプルWordファイルを公開いたします。こちらの覚書サンプルWordファイルは、フォームからご請求いただくことで無料でダウンロードが可能です。

無料ダウンロード

クラウドサインではアウトラインや見出し等に標準的な契約書の書式を当てた「覚書」のサンプルを作成しました。契約書の準備を進めるために今すぐ使えるWord形式の覚書のサンプルをお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

まとめ

契約書と覚書の間には法的な効果に違いがないことや覚書の書き方について解説してきました。

一方で、日本的な契約慣行においては、「覚書」とタイトルにつけることで自社側も相手側も心理的障壁が不用意に下がり、本来慎重に検討すべき契約を安易に締結してしまっている部分が否めません。この点は覚書のリスクと言うべきでしょう。

また、「覚書なら印紙が不要」といった誤解が蔓延すれば、印紙税の滞納やペナルティとしての過怠税リスクも高まってしまいます。

こうしたリスクの芽を摘むために、自社内で不適切に「覚書」が濫用されていないかに注意し、もしあれば契約書と同様に覚書も漏れなく管理する必要があります。

契約書や覚書の管理体制を見直すことでコンプライアンス強化を検討している方は、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」の活用をぜひご検討ください。

この記事を書いたライター

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部リーガルデザインチーム 橋詰卓司

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部マーケティング部および政策企画室所属。電気通信業、人材サービス業、Webサービス業ベンチャー、スマホエンターテインメントサービス業など上場・非上場問わず大小様々な企業で法務を担当。主要な著書として、『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A』(日本加除出版、2021)、『良いウェブサービスを支える 「利用規約」の作り方』(技術評論社、2019年)などがある。