誓約書とは?法的効力や利用シーンを解説【無料テンプレート付き】

誓約書とは、何らかの重要な事項についての守るべき約束を、提出者が受領者に対し一方的に記した文書のことです。入社時やビジネス上の取引などのシーンで作成されることが多いです。

当記事では、法的効力を持つ重要な書類である誓約書について、主な利用シーンや他の文書との違いなどを詳しく解説します。

また、入社時誓約書のひな形(テンプレート)を探している方のために、無料でダウンロードできるWordファイルも提供いたしますので、ぜひ下記よりダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

誓約書とは

誓約書とは「提出する側が提出先の企業や個人に対して守るべき約束」について文書にしたもので、提出する側からの一方的な約束を記した書類です。例えばビジネスシーンでは、機密保持や競業避止、入社時の服務規程遵守などで用いられます。

約束と責任を明確し、トラブルを防ぐ効果がある

誓約書があることによってお互いが約束事を明確に確認できるため、双方の「言った言わない」のトラブルを防止できます。また、口約束よりも約束を守るという心理的な圧力を与える効果もあります。

基本的に誓約書は受け取る側の企業や個人が作成し、約束をする側のみが署名・押印することで約束をした人の責任を明確にします。たとえば、新しく企業に入社する方は「業務上で知り得た秘密を外部に漏洩しない」などの約束事項が記載された誓約書(別名:入社時誓約書)にサインをして、入社企業への提出が求められる場合があります。

一定の法的効力を持つ書類

提出する側が署名・捺印した誓約書は、一定の法的効力を持ちます。誓約書の内容が破られた場合、誓約書を受け取った側は、提出した側に対して誓約書を根拠に損害賠償請求をする権利があります。

また、誓約書の内容を破ったことが発端となり法的紛争に発展した場合にも、裁判上の重要な証拠として効力を発揮します。

形式に特に決まりはなく手書きでも可

様々なシーンで使用される誓約書には、法律で決められたフォーマットはありません。受け取る側が、提出する側に対して守って欲しい約束事を記載し、提出する側が署名押印をすれば、法的効力を持つ誓約書として有効になります。

また、署名押印さえあれば、約束事項については手書きでも誓約書として成り立ちますが、取引先相手や新入社員に誓約書に同意してもらう際など、公的な場面ではPCで作成したものを用いるのが一般的です。

形式に決まりはありませんが、最低限の記載事項がなければ誓約書として成り立たない可能性もあるため、自分が用いるシーンに合わせたテンプレートを利用するのがおすすめです。

誓約書の主な利用シーン・テンプレート

誓約書の主な利用シーンとして、以下の5つが挙げられます。

- 入社時誓約書

- 秘密保持誓約書

- 退職誓約書

- 個人間の金銭貸借時の支払誓約書

- 離婚時に夫婦間で交わす誓約書

それぞれ、以下で簡単に解説します。

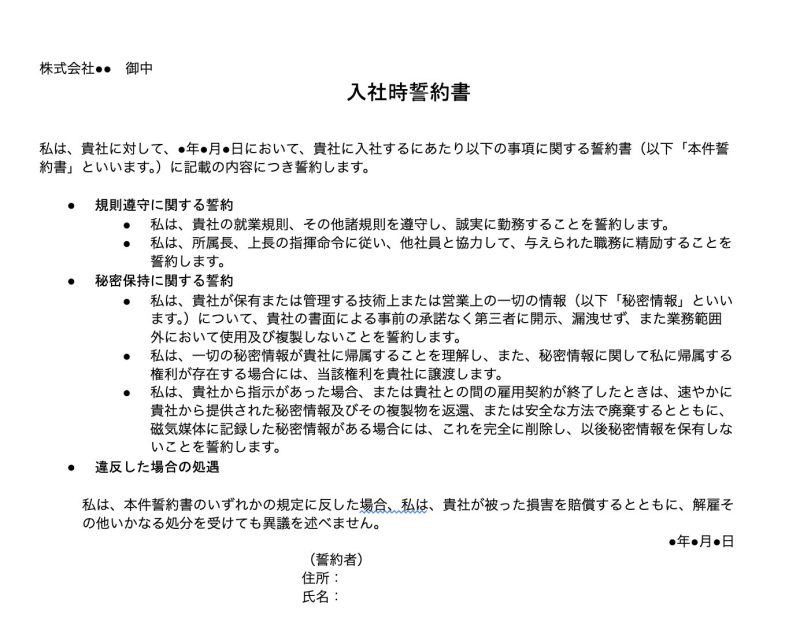

入社時誓約書

入社時誓約書とは、企業に入社する新入社員が、企業に対して提出する書類です。

【入社時誓約書のフォーマット例】

上記のフォーマットのように、規則遵守や秘密保持などに関して、社員に約束してもらうケースが一般的です。

また、社員が誓約書内容に関して違反した場合の処遇についても、明確に記載しましょう。

秘密保持誓約書

取引先の従業員などに対して、業務上知り得た秘密を外部に漏洩しないように求めるために、誓約書を提出してもらう場合もあります。

ビジネス上では、顧客や関係者の個人情報、製品情報、営業上の秘密などが外部に漏れると、関係各所に大きな損害が出る可能性もあります。そのため、取引中だけでなく、取引後も外部に情報を漏らされないように、誓約書に署名押印してもらうケースが増えています。

また、入社時誓約書の中に、秘密保持に関する取り決めを盛り込めば、秘密保持誓約書としても成り立ちます。

なお、似たような言葉として「秘密保持契約書(NDA)」がありますが、こちらについては後述する「誓約書と契約書・他の文書との違い」のパートで解説します。

退職誓約書

退職誓約書には、「秘密保持」と「競業避止義務の遵守」について盛り込むのが一般的です。

競業避止義務の遵守とは、以下のような約束をすることです。

・社員が所属していた企業と競合関係にある企業に就職しない

・企業と競合関係にあたる事業を起こさない

・退職後、同僚の引き抜きを行わない

企業で培ったノウハウや技術が、競合の企業や個人に流用されると、企業にとって損害となる恐れがあるため、退職する社員には競業避止義務の遵守を約束してもらうケースが多いです。

ただし、過度な競業避止は、憲法によって認められている職業選択の自由を奪うことに繋がります。

そのため、過去の判例などを参考にして「退職後2年間は競業を禁止する」などと期間を明確に定めたうえで合意してもらう必要があります。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

【引用:日本国憲法第22条 - e-Gov 法令検索】

※参考:競業避止義務契約の有効性について|経済産業省

入社時のみならず、社員が退職する際にも、「退職誓約書」に署名してもらうことを検討しても良いでしょう。

個人間の金銭貸借時の支払誓約書

親族や友人同士など個人間でお金を貸し借りする際に誓約書を作るケースもあります。

特に、返済期間が長期に渡る場合や、金額が大きい場合などは、トラブルを避けるためにも誓約書を作っておくのがおすすめです。

離婚時に夫婦間で交わす誓約書

離婚時に、夫婦間で決めた約束に関する誓約書を作成するケースもあります。

離婚時は、慰謝料や養育費の支払い、財産分与や親権についてなど、金銭面でのトラブルが非常に起こりやすいため、夫婦間で「言った言わない」を避けるためにも、誓約書を利用しましょう。

誓約書と契約書・他の文書との違い

誓約書と似た書類として、以下の4つが挙げられます。

- 契約書

- 宣誓書

- 念書

- 覚書

それぞれ、誓約書とどのように異なるのかを確認しておきましょう。

契約書との違い

契約書とは、当事者双方が約束義務を課される文書を指します。たとえば、契約書は当事者同士が金銭や物品をやりとりする際に用いられるケースが多いです。売買契約を例に挙げれば、買い手は「代金の支払い」、売り手は「商品の受け渡し」について約束した契約書を作成します。

一方で誓約書は、契約書とは異なり双方ではなく片方のみが署名捺印することになります。提出する側のみが「競業しない」「秘密を漏らさない」などの約束をする際に用います。

【誓約書と契約書の違い】

| 記載内容 | 署名捺印 | |

|---|---|---|

| 誓約書 | 提出する側が守るべき約束について記載 | 提出する側のみ |

| 契約書 | 提出する側と受け取る側、双方それぞれが守るべき約束について記載 | 提出する側と受け取る側双方 |

前述した秘密保持誓約書と似ている言葉として「秘密保持契約書(NDA)」がありますが、契約書は双方の合意に基づく契約であり、一方的な約束となる誓約書とは内容が異なります。

秘密保持契約書(NDA)についてより詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてみてください。

宣誓書との違い

宣誓書とは、誓約書と同じように、提出する側のみが守るべき約束について記載された文書です。

誓約書は、個人間のお金の貸し借りや、入退社時など、様々なシーンで用いられますが、宣誓書は行政機関に対する申し立てや裁判における証言をする際など、特に公的な場面で使用されるのが一般的です。

念書との違い

念書は、約束事を念のために証拠として文書化したもので、誓約書と同等の法的効力を持ちます。

誓約書は、企業と社員のあいだの約束などで用いられる一方、念書は個人間での約束事など、より私的な場面で用いられるケースが多いです。

覚書との違い

覚書とは、契約書に署名押印する前に当事者同士の話し合いで決められたことや、すでにかわしている契約書の内容を一部変更する際に作成される文書です。

また、契約書の内容に抽象的・曖昧ととれる部分があった際に、双方の解釈の違いが生じないように補足する目的で用いられることもあります。覚書は契約書とほぼ同義であり、誓約書との違いは当事者の双方または一方のみが署名押印をするかどうかのみと言って差し支えありません。

覚書についてより詳しい内容を知りたい場合は、こちらの記事も参考にしてみてください。

誓約書の法的効力は?

ここまで紹介した通り、誓約書は一定の法的効力を持つ書類です。誓約書の内容が破られた際には誓約書を受け取った側が損害賠償を請求する権利があります。

しかし、公序良俗に反する内容が含まれている場合など内容や状況によっては法的効力が無効となるケースもあり、すべての誓約書に法的効力があると一概には言えません。

法的効力の有無を確認したい場合は、弁護士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

誓約書が無効となる可能性があるケースは?

以下のようなケースでは例外的に誓約書の効力が認められないので注意してください。

強行規定や公序良俗に反する内容が含まれている場合

誓約書に記載される内容や形式に法律上の決まりはなく、提出する側の署名押印さえあれば原則として法的効力を持ちます。

しかし、「強行規定」や「公序良俗」に反する内容が含まれている誓約書は、法的効力が認められない可能性が高いです。

【「強行規定」や「公序良俗」に反する内容の例】

| 強行規定に反する例 | 民法の一部や労働基準法など強制力を持つ法律に反する契約内容が盛り込まれている |

| 公序良俗に反する例 | 愛人契約や暴利貸し、差別的な内容を含む契約など、社会の一般的秩序に反している |

特に、労働基準法は、それ自体が強行規定とも言える決まりのため、企業が社員に誓約書を提出してもらう際は、労働基準法に準じているかどうか慎重に確認する必要があります。

(この法律違反の契約)

第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

【引用:労働基準法第13条 - e-Gov 法令検索】

また、詐欺や強迫によって誓約書を書かせた場合も、民法によって誓約書が無効となります。

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

未成年により作成された場合

未成年が法的代理人の同意なく作成または提出された誓約書は、法的効力を持ちません。

誓約書を提出するなどの法的行為を未成年が行う際は、親などの法的代理人の同意が必要不可欠です。

そのため、法的代理人の同意なく作成または提出された誓約書は、後から無効となるでしょう。

(未成年者の法律行為)

第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

内容が不明確である場合

誓約書には法律上決まったフォーマットはありません。しかし、誓約書は当事者同士のトラブルを防ぐ目的で作られるため、曖昧で不明確な表現があった際には法的効力が認められない可能性があります。

正式な効力を持つ誓約書を作るためには、第三者が見ても約束内容について明確に理解できるよう、5W1Hを意識して文書化することが求められます。

入社時誓約書の電子化により身近なところからDXを

誓約書のなかでも特に入社時誓約書は、入社者が発生するたびに必要となる書面です。入社者が増えれば増えるほど、入社時誓約書を作成・締結するための郵送費や印刷代といった金銭的コストに加えて、誓約書の郵送や投函といった事務作業にかかる時間的コストも増えてしまいます。また、過去に締結した誓約書を確認する場合にも、大量の紙の誓約書から該当の書類を探すのは非効率です。

これらのコスト削減・管理の効率化の解決策としては、クラウド型の電子契約サービスの導入がおすすめです。電子契約サービスの導入により、入社時誓約書をオンライン上で作成・署名押印することが可能になるため、印刷費や郵送費といったコスト削減が期待でき、さらに業務効率化も実現できます。

なお、クラウドサインでは「入社時誓約書のひな形(テンプレート)」を無料配布しています。ひな形を入手したい方は下記のダウンロードフォームに必要情報を入力の上、ご活用ください。

無料ダウンロード

この記事を書いたライター

弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

こちらも合わせて読む

-

電子契約の運用ノウハウ

申込書など契約書以外の書類でも電子契約は利用できる?対応可能な書類の種類を解説

電子契約の活用方法 -

契約実務

秘密保持契約(NDA/CA)とは?違いを解説

秘密保持契約書(NDA) -

契約実務

誓約書の書き方とは?注意点やオンラインでの同意について解説

誓約書 -

契約実務

入社手続きで必要な書類とは|書類ごとの作成方法や企業側の注意点を解説

契約書雇用契約 -

電子契約の運用ノウハウ

雇用契約は電子契約で締結できる?メリットや事例を解説【Word版ひな形ダウンロード付】

電子契約の活用方法雇用契約 -

電子契約の運用ノウハウ

なぜ今「人事労務に電子契約」か?雇用契約を電子化するメリットと実務的Q&Aを解説

雇用契約人事労務