電子契約の末尾文言「後文(こうぶん)」の書き方【おすすめの記載方法と具体例サンプル付き】

「後文(こうぶん)」とは、契約書の末尾に記載される定型的な文章のことです。本記事では電子契約書の末尾に記載する後文の書き方を詳しく解説します。

その背景としては、電子契約の後文は書面による契約書の後文で使われる文言のままでは実際の運用にそぐわない面があるからです。

では、どのような文言に書き換えれば電子契約に最適な後文になるのでしょうか?

電子契約書を作成する際の後文の書き方について、構成要素、書面による契約書の後文との違い、状況別の例文まで解説します。契約業務をスムーズにするためにぜひご一読ください。

なお、電子契約の基礎や押印と比較した電子署名のメリット・デメリット、契約の電子化に関する法律知識や留意点を正確に学ぶことができるまとまった資料が欲しい方はこちらからダウンロードが可能です。

目次

契約書末尾の「後文(こうぶん)」の意味と役割

契約書を読み慣れると、契約書の末尾に、いつも1〜2行程度の決まり切った文言が記載されていることに気がつきます。

ここではまず、この末尾にある文言「後文」について解説します。

契約書の「後文(こうぶん)」とは?

「後文(こうぶん)」とは契約書の末尾に記載される一文で、その契約書を誰が・何通作成し・どのように締結し・その後どう保管するのかについて記載した文章のことです。本文の内容が当事者間の合意に基づいて成立したことを明確にするための定型的な文章であり、契約書において非常に重要な役割を果たします。

書面(契約当事者双方が記名押印して締結するスタイル)の契約書のほとんどが下記のような一文で締めくくられています。

【書面の契約書の後文例】

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印の上、各1通を保有する。

2025年3月1日甲 住所/氏名

乙 住所/氏名

後文の役割とは?

契約書末尾の後文は、本文の内容が当事者間の合意に基づき成立したことを明確にする役割を持ちます。これは当事者が契約内容を認識し、合意に至った証拠となり、契約後のトラブルを予防する効果があるため重要な役割を果たしています。

単に末尾に定型的な文言を記載することで契約締結の完了を示す慣習的な意味合いもありますが、基本的には契約の信頼性を高めスムーズに進めるという役割で記載します。

電子契約に後文は必須?

電子契約に後文は必須というわけではありませんが、電子契約の場合でも、後文の役割である「契約が成立したことの確認」や「証拠としての意味合い」は重要であり、記載されることが多いです。

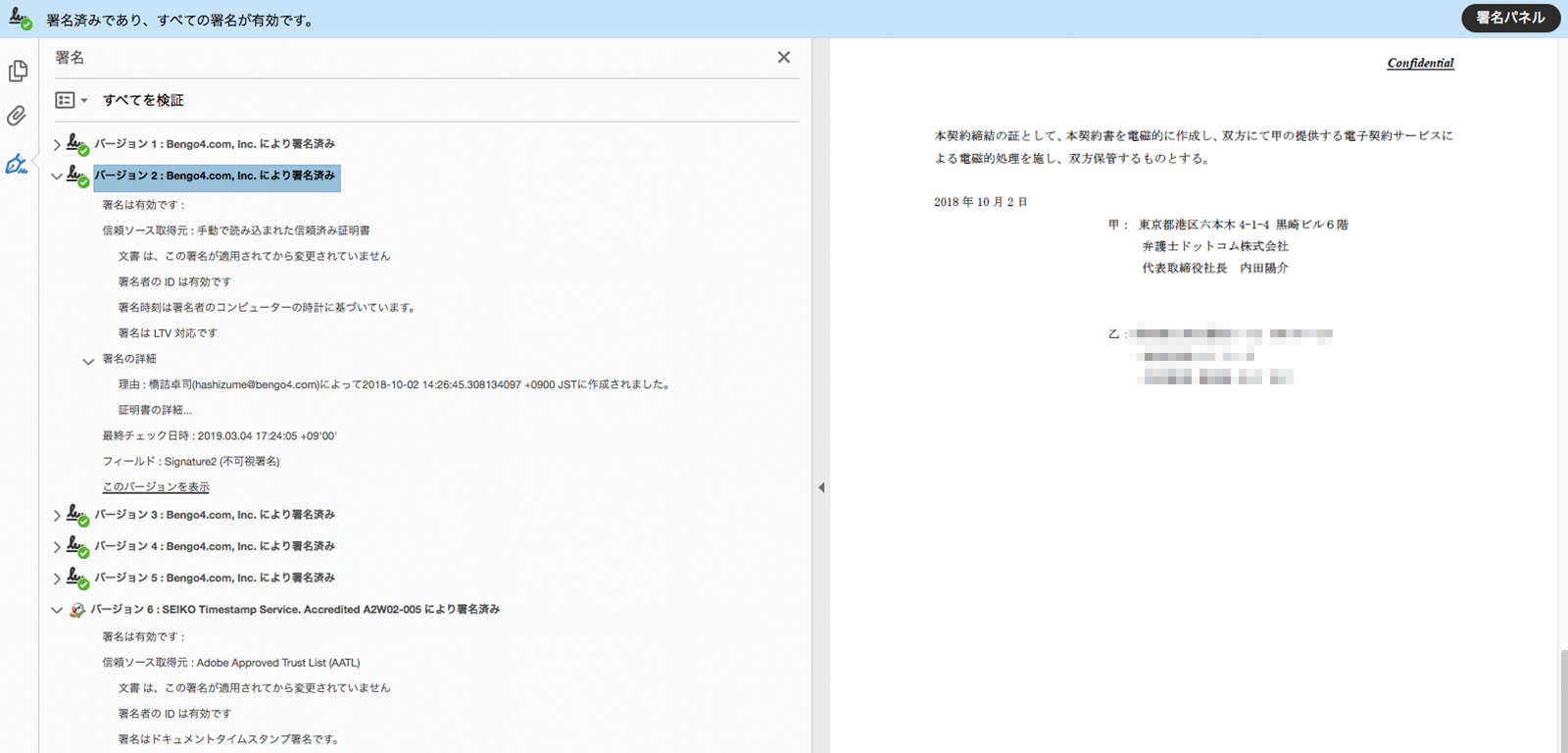

電子契約では一般的に電子署名やタイムスタンプといった技術を使い契約の成立と当事者の意思を確認します。これにより紙の契約書と同等の法的効力を持つ電子契約を締結できるため、後文や押印等は必須ではないといえます。

電子署名やタイムスタンプについてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

後文を作成する際の構成要素

契約書の後文は、一般的なひな形を眺めてみてもわかるとおりほぼテンプレート化されているので、普段そこに何が書かれているのかはあまり気にしないことが多いものです。

しかし、後文を構成する要素を分解してみると、この一文には重要な情報がいくつも詰め込まれていることがわかります。

ここでは上記にも記載した後文例に沿って構成要素を解説していきます。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印の上、各1通を保有する。

2025年3月1日甲 住所/氏名

乙 住所/氏名

1.契約書作成の目的を記載する

書き出しは、契約書作成の目的、つまりなぜわざわざこの契約を書面に残すのかの理由を書きます。

契約書を作成する意味といえば、「交渉の結果合意に至った取引条件を文字にし、契約が成立したことを契約当事者が確認すること、そして紛争に備えて証拠とすること」です。これを短く表現します。

なお、合意によって「成立」するのは「契約」であって、「契約書」ではありませんので、「本契約“書”の成立を証するため」と書かないよう、注意しましょう。

先ほどの例文のこの部分が短く表現した目的となります。

「本契約の成立を証するため」

2.契約書の作成通数を記載する

次に、その契約書を合計で何通作成するかを書きます。

基本的には契約当事者の人数分作成しますが、印紙税等のコスト削減を目的に、1通だけを作成することもあります。

先ほどの例文のこの部分が作成通数となります。

「本書2通を作成し」

3.契約書の作成者および保有者(保管者)を記載する

契約書の作成者、すなわち契約当事者を記載するとともに、そのうちの誰が契約書を保有するのかを記載します。

上記でも述べたように、契約当事者全員分の通数を作成しないケースや、原本は1通だけとし片側当事者はその写し(コピー)を保有するというケースもあります。

先ほどの例文のこの部分が作成者および保有者(保管者)についての記載となります。

「甲乙…、各1通を保有する」

4.契約締結の方法について記載する

一文の末尾に、契約締結の方法を記載します。

電子契約が普及する以前の時代は、プリンター印字もしくはスタンプ印字による記名に重ねて印影を付す「記名押印」が一般的でしたが、個人との契約や連帯保証人をとるような契約においては、あえて手書きの「署名」による契約としたり、署名の上にさらに押印までさせる「署名捺印」の方法が採用されることもあります。

先ほどの例文のこの部分が作成者および保有者(保管者)についての記載となります。

「各自記名押印の上」

電子契約の場合の記載例については後述します。

5.契約締結日を記載する

後文の中には含まれませんが、その直後に、後文と一体となって記載されるのが日付です。法的には和暦でも西暦でも構いませんが、管理表等に入力する際には、西暦で統一した方が便利ですし、間違いも少なくてすみます。

先ほどの例文のこの部分です。

「20yy(令和yy)年mm月dd日」

この日付については、

- 実際に合意が成立した日

- 証としての書面を作成した日(書面作成日)

いずれを意図して記載した日付なのか、契約当事者間でも認識が一致していないケースもあるので、注意が必要です。この点については詳しい分析を別途まとめていますので、そちらをご覧ください。

契約書後文で用いられる「本書(ほんしょ)」「正本(しょうほん)」「原本(げんぽん)」の意味と違い

契約書後文で用いられる何気なく使われている独特の語句として、「本書(ほんしょ)」というものがあります。特にことばの意味を深く考えず、「この文書」ぐらいの意味で捉えて使っている方も多いのではないでしょうか。

ところが、この「本書」を広辞苑第7版で調べてみると、

- 主たる文書。また、書籍の主部

- 正式の文書

- 正本(しょうほん)、原本

- この本

と、実はたくさんの意味をもった言葉であることがわかります。書面で作成する契約書の後文で「本書」を用いる場合は、このうちの3番の「正本・原本」という意味合いで用いていると解釈できます。

さらに、「正本(しょうほん)」と「原本(げんぽん)」の語も、法律や契約の世界では厳密にはそれぞれ意味が異なります。同一内容の文書間の相互関係に基づき、作成者を基準として区別されます。

- 原本:一定の思想を表現するという目的の下に、最初に、かつ、確定的に作成された文書

- 正本:原本の全部又は一部を写した文書であり、写しを作った者が作成者

このことも、知っておくとよいでしょう。

あわせてこちらの記事もご覧ください。

電子契約の後文と書面の契約書の後文との違い・チェックポイント

ここまで、書面で締結する契約書をベースとして、後文の書き方について確認しましたが、電子契約の場合、後文は以下のようになります。

【電子契約書の後文例】

本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。

2025年3月1日甲 住所/氏名/メールアドレス

乙 住所/氏名/メールアドレス

書面契約における後文との違いについて、以下確認しておきましょう。

電子契約では作成通数・保有通数は記載しない

電子契約の場合、紙の契約書と違って、何通複製しても最初に生まれた電子ファイルと完全一致した改ざん不能な複製ファイルをコストなしに作成できます。したがって、通数の表示は不要です。

さらに、作成した通数にかかわらず印紙税も不課税というメリットもあります。

電子契約で収入印紙が不要になる理由について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

契約締結の方法は「電磁的記録を作成し…電子署名を施し/措置し」と記載する

電子契約の場合、押印に代わり電子署名を利用して契約締結しますので、「記名押印により」と書くのは避けるべきでしょう。最悪の場合、記名押印した書面契約が存在していないことを理由に契約の不成立・無効を主張され、紛争の火種となりかねません。

電子契約では、

- 書面に代わって意思内容を表示するものが「電磁的記録(電子ファイル)」

- 記名押印に代わるものが「電子署名」

となりますので、「電磁的記録を作成し…電子署名を施し」と記載します。

「電子署名を施し」の部分は、少し固い言い回しでもよければ「電子署名を措置し」でもよいでしょう。電子署名法2条では、電子署名を電磁的記録に対して行うことを「措置」と表現しているためです。

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

タイムスタンプがあるため契約締結日欄を記載しない場合もある

電子契約の場合、電子ファイル文面上の契約締結の日付欄については、不要とする考え方もあります。なぜなら、文面上日付が確認できなくとも、電子署名と一緒に記録される「タイムスタンプ」によって、両当事者がいつ電子署名を施したかが、年・月・日・時・分・秒単位で正確に記録されるからです。

一方で、タイムスタンプで記録される日付はあくまで電磁的記録を作成した作業日であって、契約当事者が実際合意に至った日と違うということを積極的に表示するという意味では、契約締結の日付欄を設けるべきだという必要論もあります。

現状の電子契約実務では、(タイムスタンプとは別に)日付欄を書面上に設けて締結される例が一般的です。

電子契約作成時のおすすめ後文【記載方法と具体例サンプル】

最後に、後文の記載方法と具体例について、電子契約に関して定評ある専門書等も参考にしながら、パターン別にいくつかご紹介しておきます。

なお、以下ご紹介する文案はあくまで記載例であり、実際の契約書で使用する文言の法的な見解については、顧問弁護士等にご確認ください。

電子契約サービスを利用して合意する通常の場合の後文記載例

クラウドサインのような電子契約サービスを双方が利用して合意する場合には、

「本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、○○○および●●●が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。」

このような文言でよいでしょう。

書面と電磁的記録に分かれる場合の後文記載例

相手方が電子契約の利用に同意しない場合、相手方には押印して書面で締結した契約書を保管させ、自社分だけを電子契約で締結するケースがあります(関連記事:電子契約を拒絶する取引先への対応策)。このような場合には、

「本契約の成立を証するため、本書を書面および電磁的記録として作成し、○○○および●●●が合意の後記名押印および電子署名を施し、 ○○○は書面を、 ●●●は電磁的記録をそれぞれ保管する。」

としておきます。

他の電子契約サービスを併用する場合の後文記載例

自社はクラウドサインを利用するが、相手方は他の電子契約サービスを利用したいという場合には、

「本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、○○○および●●●が合意の後クラウドサインおよび【他の電子契約サービス名】上において電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する 。」

このような文言で、お互いが利用する電子契約サービス上で同一内容の契約書にそれぞれ同意することが考えられます。

当記事では電子契約を作成する際の後文の書き方を解説してきました。電子契約を導入する際はこの他にも「適法性」「証拠力」「税務対応」といった法律観点で気になる部分があるのではないでしょうか。

当社では、これら電子契約にまつわる法律について解説した「クラウドサイン契約法律ガイド」を用意しています。本記事で紹介した電子契約を締結する際の契約書後文の書き方もご紹介していますので、下記のリンクから無料ダウンロードいただき、あわせてご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「クラウドサイン契約法律ガイド」をご用意しました。クラウドサインのサービスの適法性や証拠力を確認したい方はダウンロードしてご活用ください。

こちらも合わせて読む

-

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の代理署名は有効?代表者本人以外の押印有効性は

押印・署名 -

電子契約の運用ノウハウ

共有メールで電子署名のアカウントを共有する署名代理は有効か?

電子署名 -

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の末尾文言「後文(こうぶん)」の書き方【おすすめの記載方法と具体例サンプル付き】

契約書 -

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の当事者表示に住所の記載は必要か

契約書 -

契約に関する事例・判例・解説

労働条件通知書 兼 雇用契約書の基本から電子化する方法まで徹底解説【Word版ひな形ダウンロード付】

契約書契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -

リーガルテックニュース

労働条件通知書の電子化がついに解禁—労働基準法施行規則の改正ポイント

法改正・政府の取り組み契約書雇用契約