雇用契約書と労働条件通知書の違いや兼用方法を解説 法的に義務付けられている書類はどちらか?【Word版ひな形ダウンロード付】

本記事では従業員の入社時や契約更新のタイミングで労働者に交付する「労働条件通知書」と雇用契約締結時に作成する「雇用契約書」の違いを解説します。それぞれの意味や役割、記載項目も紹介しますので、労働条件通知書と雇用契約書の違いを確認したい方はぜひ参考にしてみてください。

また、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」のひな形・テンプレートを探している方のために、無料でダウンロードできるWordファイルも無料提供しますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

ひな形無料ダウンロード

クラウドサインでは従業員との労働(雇用)契約を電子契約サービスで締結する際の契約書のひな形を作成しました。労働(雇用)契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

目次 [非表示]

雇用契約書と労働条件通知書の違いとは

雇用契約書と労働条件通知書は、どちらも企業が労働者と雇用契約を結び、良好な労使関係を築くための重要な書類ですが、いくつかの違いがあります。

雇用契約書とは?

雇用契約書(こようけいやくしょ)とは、企業(使用者)と労働者の間で、労働契約の内容について合意したことを証明する書面です。労働条件通知書と混同されやすいですが、性質が異なります。雇用契約書は、労働者と使用者の双方が合意し、署名・捺印することで契約が成立します。一方、労働条件通知書は、使用者が労働者に対して労働条件を通知する書面です。

労働条件通知書とは?

労働条件通知書(ろうどうじょうけんつうちしょ)とは、企業(使用者)が労働者を雇用する際に、労働条件を明示するために交付する書面のことです。労働基準法第15条第1項で義務付けられており、正社員だけでなく、パート・アルバイト、契約社員など、すべての労働者に交付する必要があります。

労働条件通知書の発行は法律で義務付けられているため、発行を怠った場合は30万円以下の罰金が科される可能性があります。

雇用契約書と労働条件通知書の違いとして主に以下の3つの項目が挙げられます。次項で解説していきますので、それぞれの違いを詳しく確認しておきましょう。

【雇用契約書と労働条件通知書の違い】

| 雇用契約書 | 労働条件通知書 | |

|---|---|---|

| 企業(雇用主)側の作成の義務 | 法的な義務はない | 書面・電子メール等による交付・送信で明示することが法的に義務付けられている |

| 記載項目 | 法的に定められた記載項目はない | 法的に定められた記載項目がある |

| 締結・交付の方法 | 企業と労働者との双方で締結 | 企業から労働者に対して一方的に交付 |

なお、雇用契約書と労働条件通知書は別々に交付する他に、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として一体の文書としてまとめて交付することも可能です。

その場合には、記載項目として労働条件通知書の「絶対的明示事項」を含める必要があります。具体的なやり方やひな形の入手方法を知りたい方は「労働条件通知書 兼 雇用契約書」を電子化する方法【Word版ひな形ダウンロード付】」も参考にしてみてください。

雇用主に作成の義務があるのは「労働条件通知書」

雇用契約書と労働条件通知書は、どちらも雇用関係における重要な書類ですが、大きな違いとして企業(雇用主)に作成の義務があるかどうかが挙げられます。雇用契約書が法的には締結・作成が必須ではないのに対して、労働条件通知書は企業(雇用主)に書面・電子メール等で交付・送信することにより明示することが法律で義務付けられています。

労働基準法第15条1項および同施行規則第5条に基づいて、労働条件のうち一定の事項について企業から労働者に通知することで、労働者が重要な労働条件を理解した上で雇用契約を締結できるようにするのがその目的となります。この義務には、違反した際の罰則もあります(労働基準法第120条1項)。

法的に定められた記載項目があるのは「労働条件通知書」

雇用契約書には、雇用条件や報酬、福利厚生、機密保持など、雇用に関する幅広い事項が規定されますが、記載項目は法的に定められていません。一方、労働条件通知書には法的に義務付けられている労働条件に関する情報を明示する必要があります。

労働条件通知書の記載項目は労働基準法第15条第1項及び労働基準法施行規則第5条第1項に規定されており、必ず明示しなければいけない「絶対的明示事項」と該当する制度を設けている場合にのみ明示する「相対的明示事項」の2種類に分かれます。労働条件通知書の記載項目を確認したい方は厚生労働省の公式サイトにある「よくある質問」をご一読ください。

【労働条件通知書の記載項目】(2024年4月1日以降の追加事項は次項で紹介)

| 必ず明示しなければならない事項 |

|---|

| ① 労働契約の期間 ② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 ③ 就業の場所・従事すべき業務 ④ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 ⑤ 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期 ⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) ⑦ 昇給に関する事項(※) |

| 定めをした場合に明示しなければならない事項 |

|---|

| ⑧ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法及び支払い時期(※) ⑨ 臨時に支払われる賃金、賞与等及び最低賃金額に関する事項(※) ⑩ 労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項 ⑪ 安全・衛生 ⑫ 職業訓練 ⑬ 災害補償、業務外の傷病扶助 ⑭ 表彰、制裁 ⑮ 休職 |

参考:厚生労働省「よくある質問」(https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/kantoku_jyousou_r021202meiji.pdf)

※パートタイム・有期雇用労働者の場合、①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④相談窓口(相談担当者の氏名、役職、相談部署等)について、文書の交付等による明示が必要(パート・有期労働法第6条)

なお、必ず明示しなければならない事項のうち①から⑥については書面の交付により明示することが義務付けられているため、労働条件通知書を作成する際に①から⑥の項目が含まれているかを確認するようにしましょう。

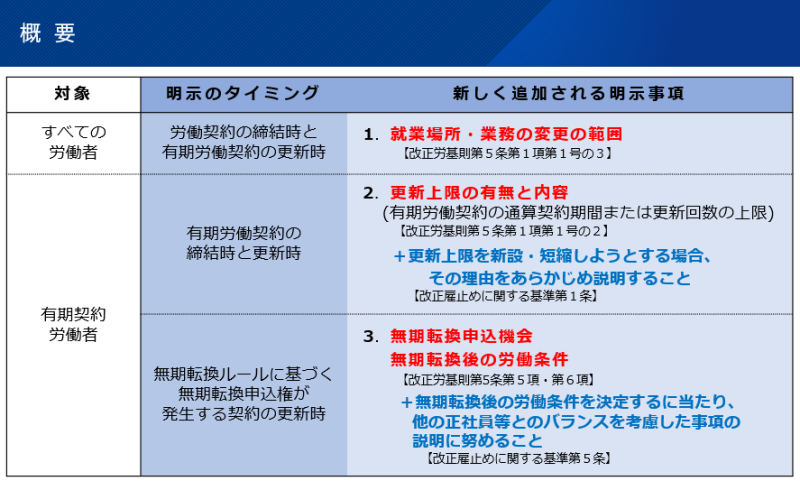

さらに、2024(令和6)年4月1日に施行された改正労働基準法施行規則により、労働者に対する明示事項が新しく追加されました。(参考:「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」|厚生労働省)。具体的な変更点は下表の通りです。

【労働条件通知書への追加項目概要】

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html)

この変更を反映した労働条件通知書の様式は厚生労働省の公式サイトで「モデル労働条件通知書」として公開されているため、従来の労働条件通知書を更新したい方は確認しておきましょう。

双方の押印が必要なのは「雇用契約書」

雇用契約書は企業(雇用主)と労働者の間で締結される契約書のため、企業と労働者の双方の署名押印が必要になります。一方、労働条件通知書は企業から労働者に対して一方的に交付するタイプの書類のため、労働者側で署名押印する必要がありません。

雇用契約書は作成しなくてもいいのか?

雇用契約書の作成は法律で義務付けられているわけではないことがわかりました。では、雇用主側は労働条件通知書を作成さえすれば、雇用契約書は作成しなくても良いのでしょうか?

結論から言えば、雇用契約書は作成することが望ましいです。

労働者との間で雇用条件や報酬に関して疑問や紛争が生じた場合には雇用契約書が解決の手がかりとなるため、「言った」「言わない」のトラブルを防ぐためにも作成するのが一般的です。

なお、雇用契約書と労働条件通知書は「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として一体の文書としてまとめて交付することも可能です。別々の文書としてそれぞれを交付するよりも、まとめて交付した方が雇用契約の締結業務を効率化できるため、この機会に「労働条件通知書 兼 雇用契約書」のひな形を入手してみてはいかがでしょうか。

興味のある方は以下からひな形をダウンロードし、ご活用ください。

ひな形無料ダウンロード

クラウドサインでは従業員との労働(雇用)契約を電子契約サービスで締結する際の契約書のひな形を作成しました。労働(雇用)契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

雇用契約書と労働条件通知書の役割

雇用契約書と労働条件通知書の違いを確認したところで、それぞれの役割を改めて押さえておきましょう。

労働条件通知書の役割

労働条件通知書には賃金や労働時間などに関する不利な条件から労働者を保護する書面としての役割があります。労働者は自分の労働条件を労働条件通知書を確認し、不当な労働条件を提示されていないかどうかを知ることができます。

企業側にとっても、労働条件通知書を発行することで口頭のやりとりで発生しがちな認識の行き違いを防ぐことができるため、企業と労働者の双方にとって作成必須の書面といえるでしょう。

労働条件通知書をより詳しく知りたい方は「労働条件通知書とは?2024年4月からの変更点も解説|Word版ひな形ダウンロード付」もご一読ください。

雇用契約書の役割

雇用契約書は雇用関係における重要事項を明確にし、双方の権利と義務を規定する役割を果たします。法的効力を持つため、双方が契約内容に従うことが求められます。

また、上述の通り雇用契約書は法的には締結・作成が必須の書類ではありません。 しかし、雇用契約が成立するためには口頭の契約ではなく、書面として雇用契約書を作成することが望ましいとされています。口頭での契約はトラブルの原因になる可能性があるため、雇用契約書を締結するのがよいでしょう。

雇用契約書をより詳しく知りたい方は「雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや書き方と記載項目を解説」もご一読ください。

「労働条件通知書 兼 雇用契約書」の電子化で採用業務の効率化を

雇用契約書も労働条件通知書も、入社者が発生するたびに締結・交付する書面です。採用の現場においては、入社人数が多くなればなるほどやり取りする書面の数も膨大になり、郵送費や印刷費といった金銭面のコストはもちろんのこと、郵送や投函といった事務作業にかかる時間的コストも増える一方です。

そこで、これらのコスト削減のためにおすすめしたいのがクラウド型の電子契約サービスです。電子契約サービスを導入することで、雇用契約書や労働条件通知書をオンライン上で締結・交付することが可能になるため、コスト削減だけでなく業務効率化を実現できます。(なお、労働条件通知書については、これを使用者(企業)側が電子契約サービスにより送信するには、労働者側が電子メール等の電磁的方法による送信を希望することが条件となります(労働基準法施行規則第5条第4項)。)

さらに、紙の書面を整理するためにはスペースや時間が必要ですが、電子契約ではクラウド上で書面の原本を保存・管理できます。これにより、契約書の管理にかかる手間やコスト削減も期待できます。

当社の運営する「クラウドサイン」は、雇用契約書の電子化に対応したクラウド型の電子契約サービスです。累計送信件数 1000万件超の国内シェアNo1の電子契約サービスとして、業界業種問わず多くの方にご利用いただいております。

「労働条件通知書 兼 雇用契約書ひな形ファイル」を無料公開中

クラウドサインでは、厚生労働省による労働条件通知書ひな形をベースとして、電子化の要件を満たしつつ、労働者と雇用契約を締結した証拠を確保できる書式として「労働条件通知書兼雇用契約書ひな形」のWordファイルを作成しました。令和6年4月からの労働条件明示ルール改正(参考:厚生労働省公式サイト)に対応したひな形となっています。

下記リンク先フォームからダウンロードできるため、労働(雇用)契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はご活用ください。

ひな形無料ダウンロード

クラウドサインでは従業員との労働(雇用)契約を電子契約サービスで締結する際の契約書のひな形を作成しました。労働(雇用)契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

こちらも合わせて読む

-

電子契約の運用ノウハウ

アルバイトやパートの採用時に雇用契約書は必要か?書き方のポイントを解説

雇用契約 -

契約実務

【無料DL可】労働条件通知書のテンプレート 基礎知識と書き方も徹底解説

契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -

契約実務

雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや書き方と記載項目を解説

雇用契約 -

契約実務

雇用契約書に印鑑は必要か?押印義務の有無を解説

契約書雇用契約 -

業務効率化の成功事例まとめ

RIZAP、塚田農場…入社・雇用手続きの業務効率化 成功事例6選

インタビュー業務委託契約書電子契約の活用方法電子契約の導入電子契約のメリット雇用契約人事労務業務効率化 -

契約に関する事例・判例・解説

労働条件通知書 兼 雇用契約書の基本から電子化する方法まで徹底解説【Word版ひな形ダウンロード付】

契約書契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -

電子契約の運用ノウハウ

雇用契約書を作成しないのは違法か?用意がない場合のトラブルや必要性を解説

雇用契約 -

電子契約の運用ノウハウ

なぜ今「人事労務に電子契約」か?雇用契約を電子化するメリットと実務的Q&Aを解説

雇用契約人事労務