納品書とは?役割や請求書などの他の書類との違いを解説

納品書とは、商品やサービスを納品した際に、その内容を相手方に通知する書類のことです。商取引において重要な文書のひとつであるため、経理部門や営業部門などの納品書の発行担当者は、納品書に記載すべき内容をきちんと把握しておく必要があります。

当記事では、納品書の基本的な意味から、請求書や領収書といった関連書類との違い、さらには納品書を作成する方法や注意点まで、網羅的に解説していきます。

改めて納品書とはどのような書類なのか把握したい方や、納品書を作成・送付・管理する際の疑問点を解消したい方はぜひご一読ください。

納品書とは

納品書とは、商品やサービスなどの納品時に発行する書類のことです。商品・サービスが納品され、取引が完了したことを履歴として残しておく役割を担っています。

受注側または売り手が商品・サービスを発注側(買い手)へ納品する際に、納品物に同梱したり、メールで送付したりすることで納品完了を通知するのが一般的な流れです。

商品・サービスの納品時に同梱されることが多い納品書

納品書は取引が成立したことを立証するための「証憑書類 (しょうひょうしょるい)」*に分類され、取引の流れの中で重要な「商品の引渡しとその後の支払い」に大きく関わる書類といえます。

納品書の発行は義務ではありませんが、発行することによって、取引先に安心感を与えられる・納品物に関する双方の認識のズレを防ぐといったメリットがあります。

*証憑書類の例:契約書、納品書、領収書、請求書、社員への給与支払いに関する書類

納品書と他の書類との違い

納品書は、ビジネスシーンにおいて重要な役割を担う書類です。しかし、見積書や請求書、領収書など、他の書類との違いを正確に理解している方は少ないかもしれません。

本項では、納品書と他の書類との違いを明確にし、それぞれの書類が持つ役割を詳しく解説しますので、改めて確認しておきましょう。

納品書と見積書の違い

納品書と見積書は、どちらも取引に関わる書類ですが、その役割は大きく異なります。見積書は、商品やサービスを提供する前に、その内容と金額を提示する書類です。一方、納品書は、実際に商品やサービスを納品した後に発行される書類です。

| 納品書 | 見積書 |

|---|---|

| 納品した商品やサービスの内容を証明する | 提供する商品やサービスの内容と金額を提示する |

| 納品物の詳細(品名、数量、単価、金額など)を記載 | 商品名、数量、単価、金額、有効期限などを記載 |

| 納品後に発行される | 契約前に発行される |

| 法的な発行義務はない | 法的な発行義務はない |

見積書は、取引の条件を事前に提示し、合意形成を促すための書類です。納品書は、実際に納品が行なわれた後に発行され、取引の完了を記録する役割を果たします。これらの書類を適切に使い分けることで、取引をスムーズに進めることができます。

納品書と請求書の違い

納品書と請求書は、どちらもビジネスで頻繁に使用される書類ですが、その目的と役割には明確な違いがあります。納品書は、商品やサービスを納品した事実を証明するために発行される書類です。一方、請求書は、商品やサービスの代金を請求するために発行されます。

| 納品書 | 請求書 |

|---|---|

| 納品した商品やサービスの内容を証明する | 代金を請求する |

| 納品物の詳細(品名、数量、単価、金額など)を記載 | 請求金額、支払期日、振込先などを記載 |

| 納品時に発行されることが多い | 代金の支払いを求める際に発行される |

| 法的な発行義務はない | 法的な発行義務はない |

納品書は、取引の事実を記録し、後々のトラブルを防ぐための証拠となります。請求書は、代金の支払いを求めるための重要な書類であり、未払いの代金を回収するために不可欠です。これらの書類を適切に使い分けることで、取引を円滑に進めることができます。

納品書と領収書の違い

納品書と領収書も、その目的と役割が異なります。納品書は、商品やサービスの納品を証明する書類であるのに対し、領収書は、代金の支払いがあったことを証明する書類です。

| 納品書 | 領収書 |

|---|---|

| 納品した商品やサービスの内容を証明する | 代金の支払いがあったことを証明する |

| 納品物の詳細(品名、数量、単価、金額など)を記載 | 支払い金額、支払い方法、宛名などを記載 |

| 納品時に発行されることが多い | 代金を受け取った際に発行される |

| 法的な発行義務はない | 金銭の授受があった場合に発行する義務がある |

領収書は、税務署に提出する会計帳簿の重要な証拠となります。代金を受け取った側は、領収書の発行を通じて、支払いがあったことを公式に証明します。一方、支払った側は、領収書を保管することで、支払いの事実を証明することができます。

商取引における証憑書類を理解するためには納品書と見積書、請求書、領収書のそれぞれの違いを把握する必要がある

納品書に必要な項目

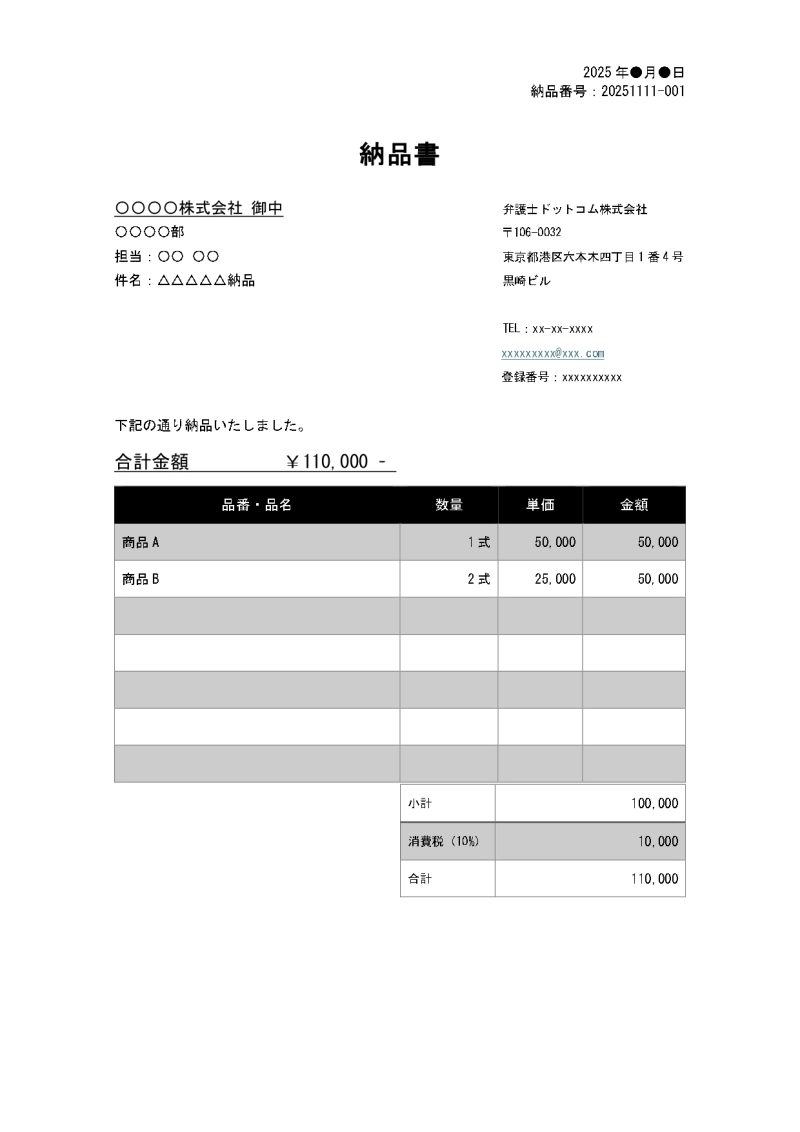

【納品書の一般的なテンプレートの例】

納品書の例

納品書に記載する主な項目は次のとおりです。

- 発行日:納品書を作成した日付を記載します。

- 納品番号: 納品書を管理するための番号を記載します。記載は必須ではありませんが、記載する場合は連番で管理するのが一般的です。

- 発行者情報: 自社の会社名、住所、電話番号などを記載します。

- 宛先情報: 納品先の会社名、部署名、担当者名などを記載します。

- 商品・サービス名: 納品した商品やサービスの名前を記載します。

- 数量: 納品した商品やサービスの数量を記載します。

- 単価: 商品やサービスの単価を記載します。

- 金額: 数量と単価を掛け合わせた金額を記載します。

- 小計:商品の金額をすべて合わせた金額を記載します(消費税は除く)。

- 消費税額:小計に対してかかる消費税の金額を記載します。

- 合計(金額): 納品した商品やサービスの合計金額を記載します。

- 備考: 特記事項があれば記載します。

これらの項目を記載することで、納品書は取引の証拠となり、請求書や領収書と照らし合わせることで、取引内容の確認がスムーズに行なえます。

なお、納品書を適格請求書として扱う場合には、適格請求書発行事業者の登録事業者に発行される登録番号を記載する必要があります。

また、実際の納品書は、取引内容や業種によって記載内容が異なります。上記はあくまでも一例として、自社の状況に合わせて調整しましょう。

納品書を作成する方法

納品書を作成する方法としてさまざまな選択肢がありますが、主な方法として次の5つが挙げられます。

- 手書きで作成する

- WordやExcelで作成する

- 納品書作成に特化したツールで作成する

- Web上のひな形・テンプレートサイトを利用する

- 販売管理システムから自動出力する

実際に納品書を作成する前に、自社に適した納品書の作成方法を確認しておきましょう。

手書きで作成する

手書きで納品書を作成する場合、専用の納品書用紙を使用します。文具店やオンラインショップなどで複写式の納品書を購入できます。

複写式の納品書は控えを簡単に残せるのがメリット

手書きのメリットとしては、パソコン操作が苦手な方でも簡単に作成できることや、手書きならではの温かみが伝わることが挙げられます。

ただし、手書きの場合、記入ミスや文字の判読性が低いといったデメリットもあります。

また、納品書を複数枚作成する場合、手書きでは手間も時間もかかります。控えを保管する際も、電子データのように簡単に管理できないため、注意が必要です。

WordやExcelで作成する

文書作成ソフトのWordや表計算ソフトのExcelで納品書を作成することも可能です。WordやExcelには罫線や表の作成機能が備わっているため、納品書のレイアウトを比較的自由に作成できます。

一度作成した納品書をテンプレートとして保存しておけば、毎回同じフォーマットで納品書を作成できるため、作業効率の向上にもつながります。

ただし、関数やマクロなどの高度な機能を使いこなすにはある程度の知識が必要になるため、金額の自動計算などを設定したい場合はあらかじめ注意しましょう。

納品書作成に特化したツールで作成する

納品書作成に特化したツールとは、納品書を効率的に作成・管理するために開発されたソフトウェアやサービスです。

これらのツールは、納品書作成に必要な項目が予め用意されており、テンプレートを選択するだけで簡単に納品書を作成できます。また、顧客情報や商品情報を登録しておけば、入力の手間を省くことができます。

多くのツールでは、作成した納品書をPDF形式で出力したり、メールで送信したりする機能が備わっています。クラウド型のツールであれば、場所を選ばずに納品書を作成・管理できるため、テレワークや外出先での作業にも便利です。

ただし、専用のツールを利用するには、サービスの利用料金がかかる場合があります。無料のツールもありますが、機能が制限されている傾向があります。自社の業務規模や予算に合わせて、最適なツールを選ぶようにしましょう。

Web上のひな形・テンプレートサイトを利用する

Web上には、無料で利用できる納品書のひな形やテンプレートが多数公開されています。これらのサイトを利用すれば、デザイン性の高い納品書を簡単に作成できます。

たとえば、WordやExcelを提供しているMicrosoft社は公式サイトで納品書のテンプレート(Excel)を配布しています。このテンプレートをダウンロードし、自社の環境に合わせて編集するのも選択肢のひとつです。

ただし、なかにはセキュリティ対策が十分でないサイトも存在するため、信頼できるサイトかどうかを確認したうえでダウンロードするようにしてください。

販売管理システムから自動出力する

販売管理システムとは、企業の販売活動における一連の業務プロセスを管理するためのシステムです。販売管理システムには、見積書作成、受注管理、出荷管理、請求管理などの機能が搭載されており、これらの情報に基づいて納品書を自動で出力することができます。

販売管理システムから自動出力するメリットとしては、手作業による入力ミスや転記漏れを防ぐことができる点が挙げられます。

また、納品書作成にかかる時間や手間を大幅に削減できるため、業務効率化にもつながります。特に、納品書の発行枚数が多い企業や、複数の担当者が納品書を作成する場合には、販売管理システムの導入が有効です。

なお、販売管理システムを導入する際には、自社の業務フローや必要な機能に合わせて、適切なシステムを選ぶようにしましょう。また、システムの運用ルールやマニュアルを整備し、従業員への教育・研修を行なうことも重要です。

納品書を作成する際の注意点

納品書を作成する際には、次の3点に注意する必要があります。

- 記載ミスがないように確認を徹底する

- 適切なタイミングで発行する

- 法律で定められた保存期限を守る

正確で信頼性の高い納品書を作成し、取引を円滑に進めるためにそれぞれの注意点を確認しておきましょう。

記載ミスがないように確認を徹底する

納品書は、取引に関する重要な情報が記載された書類です。記載ミスがあると、取引先とのトラブルや、自社の経理処理に支障をきたす可能性があります。そこで、納品書を作成する際には、記載内容の正確性を最優先に考え、以下の点に注意して確認を行ないましょう。

- 納品書作成後のチェック: 納品書を作成したら、まず内容全体を見直し、誤字脱字がないか、数字に間違いがないか、記載漏れがないかなどを確認しましょう。

- 複数人でのチェック: 一人で確認するだけでなく、可能であれば、複数人でチェックを行ないましょう。異なる視点から確認することで、見落としを防ぐことができます。

- チェックリストの活用: チェックリストを作成し、それに沿って確認を行なうことで、漏れを防ぎ、効率的にチェックできます。チェックリストには、必須項目の記載状況、金額の計算、宛名の正確さなど、確認すべき項目を具体的に記載します。

- 取引先との連携: 取引先との間で、納品書の記載内容に関する認識のずれがないか、事前に確認しておきましょう。特に、商品名、数量、金額などについては、正確な情報を共有しておくことが大切です。

上記の他、前項で紹介した販売管理システムからの自動出力を可能にすることで、連携ミスや手入力によるミスを防ぐことも期待できます。とくに、大量の納品書を作成・送付する場合には、ミスが生じやすいため、システム導入でミスを未然に防ぐことを検討するのがよいでしょう。

適切なタイミングで発行する

納品書は、発行するタイミングも重要です。発行が早すぎると、取引先に混乱を招く可能性がありますし、遅すぎると、取引先の経理処理に支障をきたす可能性があります。適切なタイミングで発行するために、以下の点に注意しましょう。

- 納品後、速やかに発行する:基本的には、商品やサービスの納品が完了した後、速やかに納品書を発行しましょう。遅くとも、納品後数日以内には発行することが望ましいです。

- 取引先の状況を考慮する:取引先の経理処理のサイクルや、締め日などを考慮して、発行のタイミングを調整しましょう。取引先の状況に合わせて、柔軟に対応することが大切です。

- 事前にタイミングを確認する:取引先との間で、納品書の発行タイミングについて、事前に取り決めをしておくのも有効です。これにより、スムーズな取引を促進することができます。

納品書の発行は、取引の円滑な進行に不可欠です。記載内容の正確性を確保し、適切なタイミングで発行することで、取引先との信頼関係を築き、スムーズなビジネス運営に繋げましょう。

法律で定められた保存期限を守る

納品書の保存期間は税法や会社法によって定められており、個人事業主と法人で次のように異なります。

【納品書の保存期間】

| 法人 | ・原則として7年間の保存義務がある ・ただし、欠損金の繰り越しがある場合は10年間 (平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)の保存義務がある |

| 個人事業主 | ・原則として5年間の保存義務がある ・例外として、消費税課税事業者には7年間の保管義務がある |

出典:国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」、「No.5930 帳簿書類等の保存期間」

上記の保存期間を過ぎた納品書は、原則として廃棄することができますが、税務調査などに備えて、一定期間保管しておくこともあります。保存期間は、税法や会社法などの法律によって変更される場合があるため、最新の情報を確認しておきましょう。

原則として法人なら7年間、個人事業主なら5年間の保存義務が課せられている

また、電子帳簿保存法の施行により、2024年1月1日以降、電子取引でやり取りした納品書は電子データでの保存が義務化されました。電子データで保存する場合はいくつかの要件を満たす必要があるため、詳しくは国税庁の公式サイトにある「電子取引関係」のページを確認しておきましょう。

納品書の電子化で送付・管理の効率化を

納品書の送付と聞くと紙の書類を出力し郵送することをイメージする方も多いかもしれませんが、納品書を電子化し、送付・管理業務を効率化することも可能です。

紙の書類を電子化することで、印刷やファイリングといった事務作業が省略できるようになるメリットがあります。納品書は送付件数も膨大な数に登りやすいため、紙の場合は過去の納品の履歴を遡るのも大変ですが、電子化によりファイル名や日付での検索も可能になり、書類管理の側面でもメリットがあります。

電子契約ならオンラインで納品書を送付できる

2022年の電子帳簿保存法改正以降、納品書などの各種文書の電子化を促進するために電子契約サービスを導入する企業が増えています。電子契約サービスを利用することで、紙のやり取りが不要になる上、郵送にかかる時間やコストを削減し、迅速な取引が実現できるようになるためです。

さらに、送付した納品書の管理もオンラインのみで完結できるようになるため、保管スペースの節約や紛失リスクの軽減にも繋がります。利用する電子契約サービスによっては、データの検索やAIによる情報の読み取りといった機能も備わっており、書類に関わる業務全体の効率性を高めることが可能です。

当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」は導入社数250万社以上、累計送信件数1000万件超の実績を持つ電子契約サービスです。「どのように導入するのが良いかわからない」「社内で承認を得るためにどうしたらいいかわからない」といった導入時によくいただくお悩みを解決するサポートも充実しています。

なお、クラウドサインでは契約書の電子化を検討している方に向けた資料「電子契約の始め方完全ガイド」も用意しています。電子契約を社内導入するための手順やよくある質問をまとめていますので、電子契約サービスの導入を検討している方は以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)この記事を書いたライター