業務効率化とは? 生産性アップの秘訣

「人手不足で残業が多く、自分の時間が全然ない」

「働き方改革やテレワークの推進により、業務の効率化を迫られている」

「もっと楽に、効率的に仕事がしたい」

そのように悩んでいる方に向けて、この記事では業務効率化の基本から、具体的な進め方や業種別の事例、そしておすすめのITツールまで、わかりやすく解説します。

業務効率化によって、仕事の無駄が減り、従業員の働き方は大きく変わります。さらに、企業全体のDXが進むことにも期待できます。この記事の情報も参考に、最新のITツールや効率化手法を導入し、常に業務を最適化できる状態を目指しましょう。

無料ダウンロード

「会社全体でDXや業務改善を進めたいけれど、なかなかうまくいかない」と悩む経営者やDX推進担当者に向けて、DX推進が進まない原因や、取り組みのポイントをまとめた資料をご用意しています。DXに取り組みたい経営者や企業担当者の方はもちろん、企業全体の業務改善を推進したい方もぜひ参考にしてみてください。

ダウンロードする(無料)業務効率化とは?

業務効率化とは、業務プロセスから「ムリ」「ムダ」「ムラ」(3M)を省き、非効率な業務を改善することです。

仕事の無駄をなくし、より効率的に業務を遂行することで、生産性の向上、コスト削減、従業員の満足度向上といったさまざまなメリットが得られます。

ここではまずはじめに、言葉の定義やなぜ業務効率化が重要なのかについて解説します。

業務効率化の定義

業務効率化とは、企業の活動におけるさまざまな業務プロセスを見直し、改善することによって、より少ない資源(時間、コスト、人員など)で、より高い成果を上げることを目指す活動です。単に「早く終わらせる」だけでなく、質の向上も同時に目指す点が重要です。

たとえば、以下のような取り組みが業務効率化につながります。

- 業務プロセスの可視化: 業務の流れを明確にし、問題点や改善点を見つけやすくする。

- 無駄の排除: 必要のない作業や重複している作業をなくす。

- 標準化: 業務の手順を標準化し、誰でも同じように作業できるようにする。

- 自動化: 繰り返し行なう作業を自動化する。

- ITツールの導入: 業務効率化に役立つITツールを導入する。

具体的な進め方については、「業務効率化の具体的なステップ」で解説します。

なぜ業務効率化が重要なのか?

業務効率化が重要な理由としては、変化が激しく、人手不足や働き方の多様化といった課題がある現代において、これまでと同じ業務プロセスを続けていると、企業の競争力が低下してしまうことが挙げられます。

業務効率化を進めることは、限られたリソースを有効活用し、競争力を高めることにつながるのです。また、業務効率化は企業の成長を加速させるだけでなく、従業員のワークライフバランスの改善にも貢献します。

DX推進においても業務効率化は重要なステップ

なお、DX(デジタルトランスフォーメーション)の中においても、業務効率化は重要なステップに位置付けられています。

DXとは「デジタル技術を利用して新たな製品・サービスまたはビジネスモデルを生み出し、競争力を高めること」を意味します。経済産業省が2018年に発表した通称「DXレポート」をきっかけに、「DX化」や「DX」は企業において注力すべき分野のひとつとして浸透してきました。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が取りまとめた「DX動向2024」によると、DX推進の段階は全部で7段階に分けられ、業務効率化は2段階目に位置付けられています。

DX推進は7段階に分けられる

| DX取り組みの段階 | 取り組み項目 |

| デジタイゼーション | 1. アナログ・物理データのデジタル化 |

| デジタライゼーション | 2. 業務の効率化による生産性の向上 |

| 3. 既存製品・サービスの高付加価値化 | |

| デジタルトランスフォーメーション | 4. 新規製品・サービスの創出 |

| 5. 組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化 | |

| 6. 顧客起点の価値創出によるビジネスモデルの根本的な変革 | |

| 7. 企業文化や組織マインドの根本的な変革 |

引用元:DX動向2024

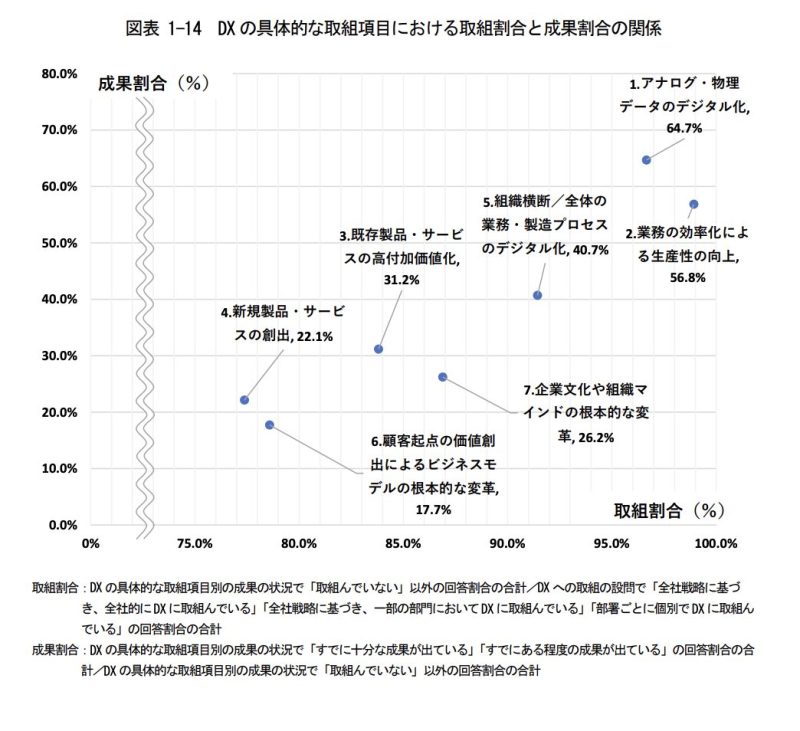

さらに、DXをすでに推進しており、「成果が出ている」と回答した企業へアンケートをとったところ、「アナログ・物理データのデジタル化」や「業務の効率化による生産性の向上」は、その他のプロセスに比べて取り組み割合が高く、成果が出ている割合も高いという調査結果があります。

引用元:DX動向2024

「会社のデジタル化がなかなか進まない」「DXをやらないといけないと頭ではわかっていても何から着手して良いかわからない」という方は、アナログ・物理データのデジタル化や業務効率化からDXに着手するのも一手です。いち早く成果が現れ、従業員にそのメリットを感じてもらいやすいでしょう。

DXについて詳しく知りたい方は、下記記事もご一読ください。

業務効率化のメリット

業務効率化を進めることで得られるメリットは、「生産性向上」「コスト削減」「残業時間の削減」「従業員満足度の向上」に分られます。それぞれ解説します。

生産性向上

業務効率化の最大のメリットのひとつは、生産性の向上です。無駄な時間を削減し、より多くのタスクをこなせるようになります。たとえば、書類の電子化や、RPAの導入により、手作業で行っていた事務作業を自動化することで、従業員はより創造的な業務に集中できるようになります。その結果、全体の生産性が向上し、より高い成果を上げることが可能になります。

コスト削減

業務効率化は、コスト削減にも大きく貢献します。時間短縮は、人件費の削減に直結します。また、ペーパーレス化や、ITツールの導入によって、印刷代や通信費などの間接コストも削減できます。無駄なコストを削減することで、企業の利益率が向上し、経営基盤の強化につながります。

残業時間の削減

従業員の残業時間を削減し、ワークライフバランスを改善できるというのも業務効率化の大きなメリットのひとつです。業務の効率化により、同じ時間内により多くの業務を完了できるようになるため、必然的に残業時間が減ります。これにより、従業員は自分の時間を有効活用できるようになり、心身ともに健康な状態で働くことができます。

従業員満足度の向上

これまで挙げたメリットが全社に伝わることで、結果として従業員の満足度向上にもつながります。残業時間の削減、より働きやすい環境の整備、そして、自分の仕事に集中できる環境は、従業員のモチベーションを高めるでしょう。従業員満足度の向上は、離職率の低下にもつながり、優秀な人材の確保にも貢献します。

業務効率化の具体的なステップ

業務効率化を進めるにあたって、具体的な5つのステップをご紹介します。

それぞれ詳しくみていきましょう

1. 現状分析:問題点の洗い出し

業務効率化を始めるにあたって、まず最初に行なうべきことは、現状の業務プロセスを徹底的に分析し、問題点を洗い出すことです。このプロセスは、改善の方向性を見定めるための重要なステップとなります。具体的には、以下の3つの視点から現状を分析します。

- 業務プロセスの可視化: まずは、日々の業務の流れを可視化します。業務フロー図を作成したり、業務日報などを参考に、一連の業務プロセスを詳細に把握します。これにより、どこで時間がかかっているのか、どのような無駄があるのかを客観的に把握することができます。

- 問題点の特定: 可視化された業務プロセスの中から、具体的な問題点を探し出します。たとえば、「書類の承認に時間がかかっている」「会議の準備に手間取っている」「手作業でのデータ入力が多い」といった問題点が挙げられます。これらの問題点をリストアップし、優先順位をつけます。

- 原因の分析: 特定された問題点について、なぜ問題が発生しているのか、その原因を深掘りします。原因を突き止めることで、より効果的な対策を立てることができます。原因の分析には、5Why分析(なぜなぜ分析)や、フィッシュボーン図などのツールが役立ちます。

2. 目標設定:何を達成したいのか?

現状分析で問題点が明確になったら、次に、業務効率化によって何を達成したいのか、具体的な目標を設定します。目標設定は、業務効率化の取り組みを成功させるための羅針盤となります。

目標設定を行なう際には、SMARTの法則を活用することがおすすめです。

- S(Specific:具体的): 達成したい目標を具体的に記述します。たとえば、「書類の承認時間を50%削減する」「月間の残業時間を20時間削減する」など、数値を用いて具体的に表現します。

- M(Measurable:測定可能): 目標の達成度を測定できるようにします。達成状況を数値で評価できるように、KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定します。

- A(Achievable:達成可能): 現実的に達成可能な目標を設定します。高すぎる目標は、従業員のモチベーションを低下させる可能性があります。現状の能力や資源を考慮し、達成可能な範囲で目標を設定します。

- R(Relevant:関連性がある): 企業のビジョンや戦略と関連性のある目標を設定します。業務効率化の目標が、企業の成長に貢献するようにします。

- T(Time-bound:期限付き): 目標達成の期限を明確にします。いつまでに達成したいのかを明確にすることで、計画的に取り組むことができます。

3. ツール選定:最適なITツールの導入

目標が設定されたら、その目標を達成するために最適なITツールを選定します。ITツールの導入は必須ではないものの、業務効率化を加速させるための強力な手段となるので積極的に検討するとよいでしょう。

自社に合う最適なITツールを選定するためには、4つのポイントがあります。

- 課題の明確化: まず、解決したい課題を明確にしましょう。たとえば、「書類の承認プロセスを効率化したい」「顧客情報を一元管理したい」「コミュニケーションを円滑にしたい」など、具体的な課題を特定します。

- ツールの比較検討: 課題を解決できるITツールをいくつかピックアップし、それぞれの機能、価格、導入方法などを比較検討します。無料トライアルなどを活用し、実際にツールを試してみることも有効です。

- 導入効果の予測: 導入によって得られる効果を予測します。たとえば、「承認時間の短縮」「顧客対応の質の向上」「情報共有の円滑化」など、具体的な効果を数値化します。

- 導入・運用体制の構築: 導入後の運用体制を構築します。担当者を決め、マニュアルを作成し、従業員へのトレーニングを実施するなど、スムーズな運用ができるように準備します。

4. 業務フローの見直し

ITツールの導入と並行して、業務フローを見直します。業務フローの見直しは、業務の無駄を省き、効率化を図るための重要なステップです。具体的には、以下の3つのポイントに注目します。

- プロセスの簡素化: 複雑なプロセスを、よりシンプルに簡素化します。不要なステップや、重複している作業を削減します。

- 標準化: 業務の手順を標準化し、誰でも同じように作業できるようにします。これにより、属人的な業務を減らし、効率性と品質の向上を図ります。

- 自動化: 繰り返し行なう作業を自動化します。RPA(Robotic Process Automation)などのツールを活用し、手作業で行っていた作業を自動化することで、時間とコストを削減します。

5. 効果測定と改善

業務効率化の取り組みは、一度行ったら終わりではありません。効果測定し、継続的に改善していくことが重要です。効果測定と改善のサイクルを回すことで、業務効率化の効果を最大化し、常に最適な状態を維持することができます。

- KPIの設定: 目標達成度を測るためのKPIを設定します。たとえば、生産性、コスト削減額、残業時間、従業員満足度など、さまざまな指標を設定します。

- 効果測定: 定期的にKPIを測定し、目標達成状況を評価します。測定結果を分析し、課題を特定します。

- 改善策の実施: 測定結果に基づいて、改善策を立案し、実施します。たとえば、業務フローの再構築、ITツールの見直し、従業員への教育などを行ないます。

- PDCAサイクルの実践: 効果測定、改善策の実施を繰り返し、PDCAサイクルを回します。これにより、継続的な改善を実現し、業務効率化の効果を最大化します。

業務効率化を成功させるためのポイント

業務効率化はメリットが多い一方、現状の業務フローを変えることになるため、さまざまな抵抗にあう可能性も高まります。そこで、業務効率化を成功させるポイントとなるのが「トップのコミットメント」「従業員の理解と協力」「継続的な改善」です。

トップのコミットメント

業務効率化を成功させるためには、経営層やリーダー層の強いコミットメントが不可欠です。単なるスローガンではなく、具体的な行動として示すことが重要になります。

具体的には、業務効率化を経営戦略の重要な柱として位置づけ、そのための予算や人員を確保します。また、リーダー自らが率先して業務効率化に取り組み、その成果を積極的に発信することで、従業員の意識改革を促します。トップのコミットメントは、全社的な取り組みを推進し、成功への道筋を照らす灯台のような役割を果たします。

従業員の理解と協力

業務効率化を成功させるためには、従業員の理解と協力を得ることも重要です。一方的な指示ではなく、なぜ業務効率化が必要なのか、どのようなメリットがあるのかを丁寧に説明し、従業員の共感を得るようにしましょう。

説明会や研修などを通じて、業務効率化に関する知識やスキルを習得する機会を提供し、従業員が主体的に取り組めるような環境を整えます。また、従業員からの意見や提案を積極的に聞き入れ、改善に活かすことで、より効果的な業務効率化を実現できます。従業員の理解と協力は、業務効率化の取り組みを成功させるための基盤となります。

継続的な改善

業務効率化は一度行なったら終わりというものではありません。定期的に効果を測定し、課題があれば再度見直し、改善していきましょう。

このPDCAサイクルを回し続けることで、業務効率化の効果を最大化し、全社に業務改善状態を維持することができます。

業務効率化に役立つITツール

業務効率化に役立つITツールについて紹介します。

RPA(Robotic Process Automation)

RPAは、Robotic Process Automationの略で、定型的な事務作業をソフトウェアのロボットが代行するツールです。たとえば、データの入力、帳票の作成、メールの送信など、繰り返し行われる業務を自動化できます。

国内で流通している代表的なものとしては、Microsoft Power Automate(マイクロソフト パワー・オートメイト)やWinActor(ウィンアクター)、UiPath(ユーアイパス)が挙げられます。

RPAを導入することで、人的ミスを減らし、業務のスピードを向上させることができます。また、従業員はより創造的な業務に集中できるようになり、生産性の向上に貢献します。RPAの導入には、業務プロセスの可視化や、自動化する業務の選定など、事前の準備が重要です。

なお、RPAとはどのようなツールなのか詳しく知りたい方は下記記事も参考にしてみてください。

グループウェア

グループウェアは、情報共有やコミュニケーションを円滑にするためのITツールです。スケジュール管理、ファイル共有、チャット機能、ワークフロー機能など、さまざまな機能が搭載されています。

代表的なツールとしては、Microsoft 365、GoogleWorkspace、サイボウズOfficeがあります。

グループウェアを導入することで、情報伝達のスピードが向上し、チームワークを強化できます。また、場所や時間にとらわれずに情報共有ができるため、テレワークにも適しています。グループウェアを選ぶ際には、自社の業務内容や規模に合った機能が搭載されているか、使いやすいインターフェースであるかなどを考慮することが重要です。

クラウドストレージ

クラウドストレージは、インターネット上にファイルを保存できるサービスです。PCやスマートフォンなど、デバイスを問わずにアクセスできるため、場所を選ばずに作業できます。また、ファイル共有が容易なため、チームでの共同作業に役立ちます。

代表的なクラウドストレージとしては、Googleドライブ、OneDrive、Dropboxが挙げられます。

クラウドストレージを導入することで、情報共有の効率化、セキュリティの強化、コスト削減などのメリットがあります。クラウドストレージを選ぶ際には、セキュリティ、容量、料金などを比較検討し、自社のニーズに合ったサービスを選択することが重要です。

その他のツール

業務効率化に役立つITツールは、RPA、グループウェア、クラウドストレージ以外にも多数存在します。たとえば、

- プロジェクト管理ツール: プロジェクトの進捗状況を可視化し、タスク管理を効率化します。

- SFA(営業支援システム)/CRM(顧客関係管理システム): 営業活動や顧客情報を一元管理し、顧客対応を効率化します。

- チャットツール: 社内コミュニケーションを円滑にし、情報伝達のスピードを向上させます。

- ウェブ会議システム: 遠隔地とも気軽に会議できるようになり、移動時間を削減します。

自社の課題や目的に合わせて、最適なツールを導入することで、業務効率化の効果を最大限に高めることができます。

業種別 業務効率化事例

業務効率化は業種によっても最適な取り組み方が異なります。

ここでは、製造業、IT業界、飲食業、小売業の4業種における具体的な業務効率化の取り組み方を見ていきましょう。

製造業

製造業では、生産性向上と品質管理が重要な課題です。とくに、工場の現場では、IoTやAIを活用した生産ラインの自動化が効果的です。たとえば、センサーで機械の稼働状況をリアルタイムで監視し、故障予知やメンテナンス時期を最適化することで、ダウンタイムを最小限に抑えられます。また、生産管理システム(MES)を導入することで、生産計画、進捗管理、在庫管理などを一元化し、生産全体の効率化を図ることも可能です。

製造業の業務効率化の例:トヨタ生産方式

製造業の業務効率化の例としては、トヨタ生産方式が挙げられます。

トヨタ生産方式は、ジャストインタイム方式や自働化など、さまざまな手法を組み合わせた生産システムです。ムダを徹底的に排除し、必要なものを必要な時に必要なだけ生産することで、在庫削減やリードタイム短縮を実現しています。カンバン方式もそのひとつで、必要な部品を必要な時に後工程から前工程へ引き出す仕組みです。

参考:トヨタ生産方式 | 企業情報 | トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト

IT業界

IT業界は、常に変化の激しい業界であり、スピードと柔軟性が求められます。そのため、アジャイル開発やDevOpsといった開発手法が注目されています。これらの手法は、短いサイクルで開発と運用を繰り返すことで、顧客のニーズに迅速に対応することを可能にします。また、クラウドサービスの活用も有効です。サーバーやソフトウェアを自社で管理する必要がなくなり、開発や運用にかかるコストや時間を削減できます。

参考:DevOps とは? - Amazon ウェブ Services

IT業界の事例:プロジェクト管理ツール

BacklogやRedmineなどのプロジェクト管理ツールは、タスク管理、スケジュール管理、情報共有などを一元化し、チーム全体の生産性向上に役立ちます。ガントチャートでプロジェクトの進捗状況を可視化したり、メンバー間のコミュニケーションを円滑にすることで、プロジェクトの成功率を高めることができます。

飲食業

飲食業では、顧客満足度向上と人材不足が大きな課題です。POSレジシステムを導入することで、注文管理、会計処理、売上分析などを効率化し、従業員の負担を軽減できます。また、テーブルオーダーシステムやセルフレジを導入することで、顧客の待ち時間を短縮し、サービス向上につなげることも可能です。さらに、食材の発注や在庫管理をシステム化することで、食品ロス削減にも貢献します。

飲食業の事例:予約管理システム

飲食店では、予約管理システムを活用することで、電話対応の手間を省き、予約受付ミスを減らすことができます。また、顧客情報をデータベース化することで、リピーター獲得のためのマーケティング活動にも活用できます。空席状況をリアルタイムで把握できるため、効率的な席割りにも役立ちます。

小売業

小売業では、在庫管理と顧客対応が重要なポイントです。在庫管理システムを導入することで、在庫状況をリアルタイムで把握し、過剰在庫や品切れを防止できます。また、顧客管理システム(CRM)を導入することで、顧客の購買履歴や属性に基づいたパーソナライズされた接客や販促活動が可能になります。ECサイトとの連携も強化することで、オンラインとオフラインの両方のチャネルで顧客体験を向上させるための、オムニチャネル戦略も重要です。

小売業界の事例:ECサイト構築プラットフォーム

ShopifyやBASEなどのECサイト構築プラットフォームを利用することで、手軽にオンラインショップを開設できます。実店舗での販売に加えて、オンライン販売チャネルを構築することで、売上拡大の機会を広げることができます。また、顧客データ分析機能を活用することで、効果的なマーケティング施策を展開することも可能です。

参考:ECサイト構築・ネットショップ開業サービス | Shopify

まとめ

この記事では、業務効率化の基本から、具体的な進め方、成功事例、ITツールまで幅広く解説してきました。

業務効率化は、単なる「作業を早く終わらせる」ことではありません。時代に合った業務プロセスや働き方を実現し、企業の競争力を高めることがゴールです。

なお、実際に業務効率化を推進する場合、スモールスタートで成功体験を創出することも、従業員の理解や協力を得るためには重要です。

とくに始めやすい手段として、電子契約サービスでペーパーレスを目的とした書類の電子化に取り組むことが挙げられます。

例えば、「クラウドサイン」のような電子契約サービスであれば、1担当者・1部署からスモールスタートで導入可能です。「クラウドサイン」は導入社数130万社以上、累計送信件数1,000万件超の実績があり、業種業界問わず多くの企業でお使いいただいています。

クラウドサインでは導入から推進までをサポートするサービス「導入支援コンサルティング」も有償で提供しています。専任のコンサルタントが書類の種類や署名の流れ、セキュリティ要件などの要件をヒアリングした上で、お客様のニーズに合わせて最適なソリューションを提案し、円滑な導入と推進を実現します。

クラウドサインでは、電子契約サービスに興味を持ち始めた方に向けて、電子契約の基礎知識をまとめた資料もご用意しています。気になる方はぜひ、ダウンロードのうえご活用ください。

無料ダウンロード

この記事を書いたライター

弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

こちらも合わせて読む

-

DXの基礎知識

ペーパーレス化がDX推進に貢献する理由とは?メリットや進め方を解説

DX業務効率化 -

DXの基礎知識

DX化とは?意味やIT化との違い、推進のポイントをわかりやすく解説

DX業務効率化 -

業務効率化の成功事例まとめ

kintoneとクラウドサインを連携し、業務効率化に成功した事例4選

契約書管理インタビュークラウドサインの機能コスト削減電子契約の活用方法電子契約の導入電子契約のメリット業務効率化API連携 -

業務効率化の基礎知識

RPA連携で何ができるか?連携の流れや活用事例を解説

業務効率化RPA -

業務効率化の基礎知識

【初心者必見】RPAとは何か?今更聞けない基本と導入のポイント

業務効率化RPA -

お知らせ

「契約書一元管理」と「印紙コスト削減」に湧く関西法務・知財EXPO

展示会