電子契約入門—第8回:電子契約利用時の留意点(方式選択・メールアドレス確認・署名代行・バックデート)

島田法律事務所パートナー弁護士 圓道至剛先生執筆による「電子契約入門」。

前回は、電子契約サービスを利用するとして、どの契約を電子化するか、そして、どの電子契約事業者が提供する電子契約サービスを利用するかなどについて、説明しました。今回は、実際に電子契約サービスを利用する際の留意点について、取引相手に応じた方式選択・メールアドレス確認・署名行為の代行・バックデート等、いくつかのポイントを採り上げて説明します。

目次

取引相手に応じた電子契約の利用

(1)BtoB取引とBtoC取引の性質の違い

電子契約の利用につき、(法人と法人の間の取引である)いわゆる「BtoB取引」と、(法人と個人の間の取引である)いわゆる「BtoC取引」に、異なる点はあるでしょうか。

電子署名法上は、電子契約の利用につき、BtoB取引とBtoC取引は特段区別して扱われていません。しかしながら、BtoB取引とBtoC取引には、以下に示すような性質の違いがあるように思われます。

まず、①取引金額の規模や頻度については、BtoB取引は比較的高額であることが多く、繰り返し取引がなされることが多いのに対して、BtoC取引は比較的低額であることが多く、一回的取引が多いということができます。

また、②取引に至る意思決定と記録については、BtoB取引は取引に至る意思決定に複数の人物が関与することが多く、組織としての意思決定が必要であり、また、当事者間で事前に取引条件について協議するために書面や電子メールの授受がなされたり、事後的にも契約に沿った個別の取引行為の実行につき書面や電子メールが授受されたりするなど、事前・事後の記録が残っていることが多いのに対して、BtoC取引の場合の個人は(未成年者や成年被後見人などでもない限り)自ら意思決定すれば足りることになりますし、(一回的取引が多いこともあいまって)事前・事後の記録が乏しいことが多いといえます。

そして、③相手方保護の必要性については、BtoB取引は契約当事者が対等な関係であり、相手方保護の必要性が低いのに対して、BtoC取引は消費者保護の要請が働き、消費者契約法や電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律等の適用があるという特徴があります。

(2)取引相手に応じた電子契約の方式選択

連載第6回で、電子署名を用いるタイプの電子契約の各方式の比較を説明しましたが、電子契約を利用する際には、、BtoB取引とBtoC取引の以上のような性質の違いも勘案して、どの方式の電子契約を選択するかを検討すべきことになります。

すなわち、BtoB取引の場合には、繰り返し取引がなされることが多いことから、契約の相手方当事者の本人確認(相手方法人の確認)は既に行われていることも多く、その場合には改めての本人確認の必要性は相対的に低いことになり、むしろ担当者の権限確認に着目すべき場合が多いといえるでしょう(無権限者による取引が問題となることは多いので、担当者の権限確認は慎重に行うべきことになります。)。そして、BtoB取引の場合、契約に至る経緯における交渉記録や事後的なやりとり(契約に沿った個別の取引行為の実行など)が記録に残っていることも多く、仮に契約締結に関して相手方当事者から契約書PDFファイルの成立の真正を争われても、立証は比較的容易であるケースが多いと考えられます。それゆえに、BtoB取引の場合には、事業者署名型(立会人型)電子契約の利用を選択し得るケースが多いと考えられます。

一方で、BtoC取引の場合には、一回的取引が多く、契約否認(自分はそのような契約をしていないとの主張)や「なりすまし」主張(自分になりすました第三者が契約したのではないかという主張)がなされる可能性が(BtoB取引に比べると)相対的に高いため、慎重な本人確認が必要であるといえます。また、BtoC取引では、事前・事後の記録が乏しく、契約の相手方当事者から契約書PDFファイルの成立の真正を争われた場合に、立証に使える証拠が少ないことも考えられるところです。それゆえに、BtoC取引の場合には、例えば信頼性の高い本人確認書類や銀行口座とのつながり等を用いた本人確認が済んでいるケースや、会社と従業員の間の取引のように改めての本人確認が不要であるケースのように、本人確認につき問題が生じないと思われる場合には事業者署名型(立会人型)電子契約の利用を選択し、それ以外の場合(相手方当事者の本人確認につき、第三者機関としての認証局の助力を得ることが妥当と考えられる場合)には当事者署名型電子契約の利用を選択するなど、適切な使い分けが必要であると考えられるところです。

BtoB取引の場合には、上記のとおり、担当者の権限確認を慎重に行うべきといえますが、電子契約の場合に具体的にどのように担当者の権限確認を行うべきでしょうか。

担当者の権限確認を行うための方法のひとつとして、委任状を確認することが考えられるところ、2018年1月に施行された電子委任状の普及の促進に関する法律(電子委任状法)は、電子契約の一方当事者となる事業者からその従業員等に対する代理権付与を表示する電磁的記録(電子委任状)を保管し、電子契約の相手方当事者に提示・提出する業務(電子委任状取扱業務)に関する規定を置いて、電子委任状の普及促進を指向しています。

もっとも、実務的には、「紙の契約書」による契約の場合であっても、一定以上の肩書を有する役職員が法人の代表者を代理して契約を締結する際に、代表者から当該役職員に対する委任状を提出することはされておらず、契約の相手方当事者もそのような委任状の提出を求めることをしていないところです(判例である最高裁判所平成2年2月22日判決・集民159号169頁の考え方によれば、役職の確認を超えて、委任状の提出を求めて確認することまで行う必要性は高くないと考えられます。)。

そのため、電子契約の場合も、一定以上の肩書を有する役職員が法人の代表者を代理して電子契約を締結する際に電子委任状を提出する(電子契約の相手方当事者が電子委任状の提出を受ける)ことは必須とは考えられておらず、そのこともあって、民間での電子委任状の活用は広まっていないのが現状であるといえます。

電子メールアドレスを確認することの重要性

事業者署名型(立会人型)電子契約の場合、サービス利用時に用いる電子メールアドレスとその利用者との対応関係を前提とした本人確認(当人認証)が重要となるため、当事者において、契約の相手方当事者が利用する電子メールアドレスが真に当該人物の電子メールアドレスであるかという点を慎重に確認することが重要です。

また、当事者署名型電子契約でも、連載第6回で具体的な契約締結フローを示した電子契約サービスのように、契約の相手方当事者に対して契約締結過程において自動的に電子メールが送付されるものがあり、そのようなサービスの場合には、やはり契約の相手方当事者が用いる電子メールアドレスを確認しておくべき必要性が高いことになります。

そのため、取引金額規模や今後の継続的取引の可能性等を勘案して、必要に応じて、契約の相手方当事者が電子契約に用いる電子メールアドレスを別途の合意書などを用いて明確に合意しておく方法なども検討すべきであると考えます。

電子署名行為の代行

(1)問題の所在

前提として、電子署名法は、自然人が電子署名行為をすることを想定しており、法人が電子署名行為をすることを想定していません(法人に対して、電子署名法に根拠を有する電子証明書は発行されません。)。それゆえ、法人が当事者署名型電子契約を締結する場合も、電子署名行為を行う際には、契約締結権限を有する「個人」(法人の代表者など)の名義の電子証明書(に対応する署名鍵)により電子署名行為を行うことになります。

そして、契約締結権限を有する法人の代表者が、契約締結権限を従業員等の第三者に委任して代理人として電子契約をさせること(前掲のコラム「電子委任状の活用状況」参照)は当然可能であり、この場合、代理人としての従業員等が自らの「個人」の名義の電子証明書(に対応する署名鍵)により電子署名行為を行います。

それでは、契約締結権限を有する法人の代表者が、契約締結権限を従業員等の第三者に委任することなく、事実行為としての電子署名行為(電子契約締結行為)のみを従業員等の第三者に代行させることはできるでしょうか。典型的には、電子契約システムの利用に際して、契約締結者として法人の代表者を電子署名行為の主体として表示しつつ(それゆえ、当該代表者の「個人」名義の電子証明書(に対応する署名鍵)を用いつつ)、実際の電子署名行為を総務部の従業員が(コンピューターを操作して)行うケースです。

事業者署名型(立会人型)電子契約を利用する場合にも同様の問題は生じます。すなわち、多くの事業者署名型(立会人型)電子契約のサービスは、(法人ではなく)個人に対してのみ(当該個人の電子メールアドレスと紐付く形で)アカウントが発行されますので、契約締結権限を有する法人の代表者が、契約締結権限を従業員等の第三者に委任することなく、事実行為としての電子署名行為(正確にいえば、電子署名を付与するよう電子契約事業者に求める行為)(電子契約締結行為)のみを従業員等の第三者に代行させることができるか、という点が問題となります。

(2)当事者署名型電子契約の場合

当事者署名型電子契約を利用する場合には、電子署名行為を第三者に代行させようとすると、本来的に他人に使わせることが想定されておらず厳重に管理すべきとされる署名鍵を当該第三者に利用させる行為を伴うことから、(通常は電子契約サービスの利用規約等においても規定されているところの)署名鍵の秘密保管義務に違反してしまうことになります。

そのため、文献によっては、当事者署名型電子契約についても電子署名行為の代行を許容する余地を認めるものも見受けられますが、法的な整理はなかなか困難であるように思われるところです。

なお、上記の問題をクリアするために、当該第三者(代理権なし)の「個人」名義の電子証明書(に対応する署名鍵)を用いて、当該第三者が電子署名行為を行うという方法も考えられますが、この場合、契約当事者の署名鍵ではなく第三者の署名鍵による電子署名が付与されているという点において、事業者署名型(立会人型)電子契約における電子契約事業者の署名鍵による電子署名に類似することになり、あえて当事者署名型電子契約のサービスを利用することとした利点は失われるように考えられるところです。

(3)事業者署名型(立会人型)電子契約の場合

事業者署名型(立会人型)電子契約を利用する場合には、代表者の署名鍵を第三者に利用させる行為を伴わないため、電子契約サービスの利用規約や当事者間の合意において禁止されていない限り、第三者(総務部の従業員など)に電子署名行為(正確にいえば、電子署名を付与するよう電子契約事業者に求める行為)を代行させることは可能であると考えられます。

ただし、法人の代表者個人の電子契約サービスのアカウントを第三者(総務部の従業員など)が利用する場合には、その過程において当該第三者が代表者個人の電子メールアドレスを利用することが必要となりますので、代表者個人の電子メールアドレスの管理上の問題が生じ得るところです。そのため、代表者個人が日常的に利用している電子メールアドレスとは別に、電子契約締結専用の電子メールアドレスを利用するなどの対策を採ることも考えられます。

なお、電子署名行為の代行を総務部の従業員等の第三者に行わせる場合、当該第三者が(法人の代表者に秘して、また、社内ルールに反して)不正に契約を締結してしまうというリスクも考えられます(この問題は、電子契約に限らず、「紙の契約書」による契約につき、印章を押印する事実行為を総務部の従業員等の第三者に行わせる場合にも生じます。)。

事業者署名型(立会人型)電子契約のサービスの多くは、締結済みの契約書PDFファイルが電子契約事業者の利用するサーバーコンピューターにデータとして保管され、利用者はいつでもそれらの締結済み契約書PDFファイルにアクセスして確認することができる仕組みとなっているようであり、これに加えて利用者サイドでは締結済みの契約書PDFファイルを当該サーバーコンピューターから削除できない仕組みになっている場合には(弁護士ドットコム株式会社のクラウドサインの場合にはそのような仕組みになっていることを著者において確認しております。)、法人の代表者等において定期的に締結済み契約書PDFファイルを確認するルールとすることで不正に契約を締結された場合にはその事実を迅速に確認することができることになりますし(この点は、「紙の契約書」による契約の場合と比較して、電子契約の長所と考えられます。)、さらにはそのように定期的に確認する旨を総務部の従業員等の第三者に事前に伝えること等によって不正な契約締結を予め相当程度抑止できると考えられるところです。

契約書PDFファイルの記載内容

電子契約を利用する場合の契約書PDFファイルの記載内容は、基本的に「紙の契約書」による契約の場合と同様で差し支えありません。

例えば、電子契約の方法により業務委託契約書を締結する際に、表題(タイトル)として「業務委託契約書」と記載して良いのか(契約「書」ではないのではないか)という質問を受けたこともありますが、表題はどのようなものであっても、その内容に明らかに適合しないものでなければ、法的には問題はありません。

もっとも、「紙の契約書」の署名欄の前に通常記載される「本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方が署名または記名押印した上で、甲乙それぞれが各1通を保管する。」といった記載は、契約書PDFファイルの場合には、書面がないことや、署名や記名押印がなされないことから、必要な記載調整を行うべきことになります。

具体的な記載は様々考えられますが、例えば、当事者署名型電子契約を利用する場合には、以下の記載例のように変更することが考えられます。

本契約の成立を証するため、本電磁的記録を作成し、甲乙双方が電子署名を付与した上で、甲乙それぞれが本電磁的記録を保管する。

また、事業者署名型(立会人型)電子契約を利用する場合には、以下の記載例のように変更することが考えられます。

本契約の成立を証するため、本電磁的記録を作成し、甲乙双方が電子契約サービスである●●を利用して電子署名を付与した上で、甲乙それぞれが本電磁的記録を保管する。

「バックデート」の議論

(1)事業者署名型(立会人型)電子契約の場合

電子契約締結に際して、電子署名とともにタイムスタンプが付与されるタイプの電子契約について、「契約書PDFファイルに対してタイムスタンプが付与されることから、バックデートして契約締結することができないのではないか」という質問を受けることがあります。

この質問に対する回答は、そこで想定されている「バックデート」がどのようなものかによって異なります。そして、結論としては、「紙の契約書」による契約の場合でも許されるような「バックデート」であれば、電子契約についても可能であり、「紙の契約書」による契約の場合でも許されないような「バックデート」は、電子契約についても不可能である(してはならないし、できない)ということになります。

(2)契約に関連する日付けの整理

「バックデート」について検討する前提として、契約に関連する日付けについて整理しておきましょう。

そもそも、「紙の契約書」による契約の場合、これに関連する日付けとして、①契約当事者の意思が合致した日である「契約締結日」と、②証拠としての契約書を物理的に作成した日である「契約書作成日」、③契約書に表示される「契約書に記載する日」、④当該契約の効力が実際に生じる「効力発生日」が挙げられます。

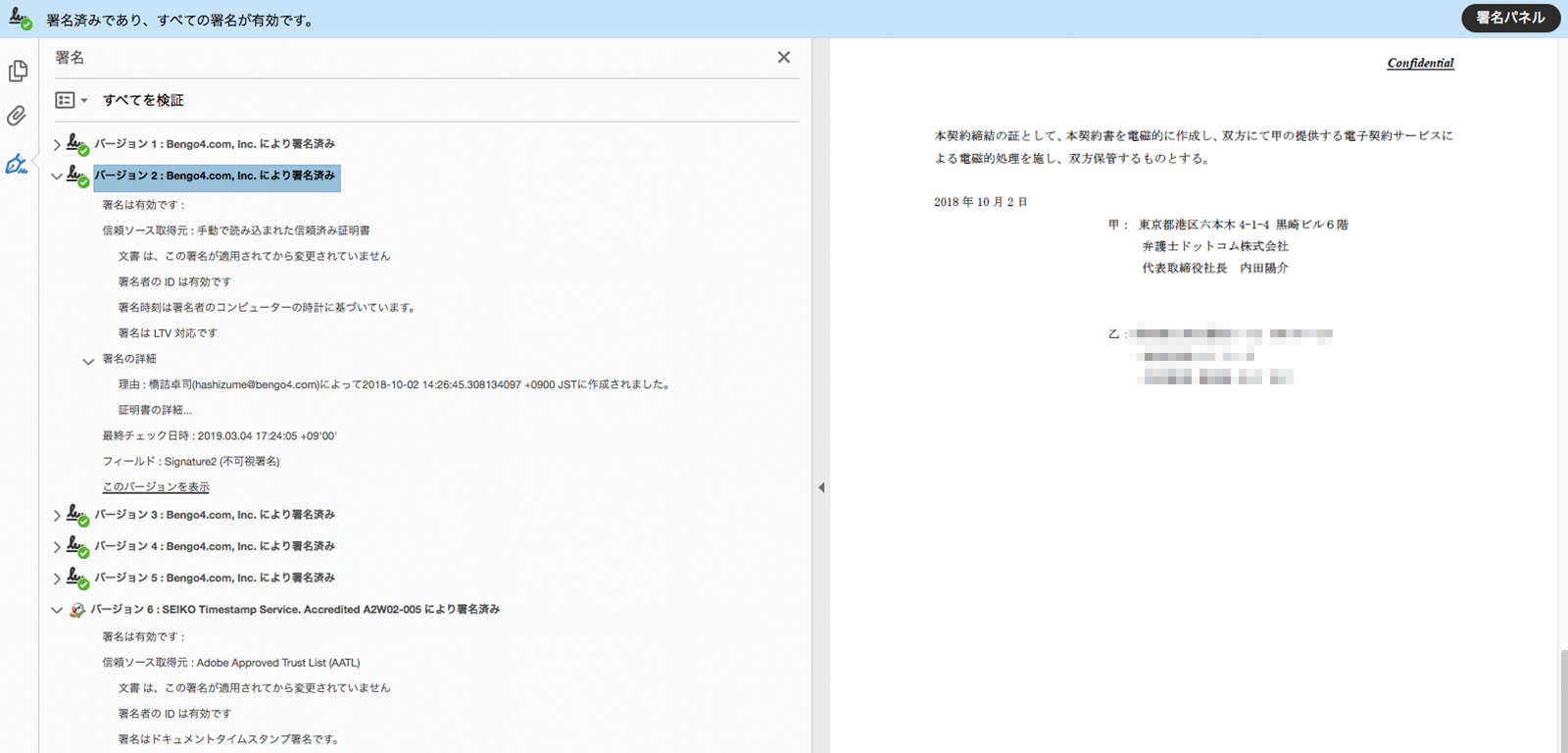

※ 電子契約の場合には、②が「契約書PDFファイル作成日」となり、③が「契約書PDFファイルをAdobe Acrobat Readerなどで閲読すると画面上に表示される日」となります。なお、タイムスタンプの付与された契約書PDFファイルの場合には、画面上に「署名パネル」を表示させることにより、タイムスタンプが付与された日時を確認することができるため、「契約書PDFファイル作成日」の確認が容易であることになります。

ここで、通常、「契約締結日」と「契約書作成日」は、同日であるか、「契約書作成日」の方が後の日となり、「契約書作成日」が「契約締結日」よりも前の日となることはありません。これは、契約当事者の意思が合致していないのに、証拠としての契約書が(契約当事者双方によって)物理的に作成されることは考えがたいためです。

また、「効力発生日」は、契約当事者の合意により任意に定めることができます。すなわち、「効力発生日」は通常は「契約締結日」以降の特定の日となりますが、合意により「契約締結日」より前の特定の日まで遡及させることも可能であると解されます。例えば、2021年の1月1日以降、担当者レベルの簡単な合意により(諸条件は未定のまま)事実上取引がスタートし、同年8月1日に会社同士の正式な合意(諸条件を含む)が成立し、同日に契約書を作成した、というケースにおいて、当該契約書の条項として、「この契約の効力は2021年1月1日以降の全ての取引に及ぶ」と規定した場合、効力発生日は同年1月1日ということになります。このように、契約の「効力発生日」を「契約締結日」より前の特定の日とすることは可能なのです。

そうすると、「バックデート」の問題として検討すべきは、(一般な扱いとしては「契約書作成日」をもって「契約書に記載する日」とすると思われるところ)「契約書に記載する日」を「契約書作成日」以外のどの日付けとするか、という問題であり、ⓐ(「契約締結日」と「契約書作成日」が異なる場合に)「契約書に記載する日」を「契約書作成日」ではなく「契約締結日」としても良いかという問題、そして、ⓑ「契約書に記載する日」を「契約書作成日」(及び「契約締結日」)以外の任意の日として良いか(とりわけ、「契約締結日」より前の任意の日として良いか)という問題であるということになります。

(3)許される「バックデート」

まず、ⓐ(「契約締結日」と「契約書作成日」が異なる場合に)「契約書に記載する日」を「契約書作成日」ではなく「契約締結日」とすることは、「紙の契約書」による契約の場合も(例えば、契約締結時交付書面を兼ねる契約書のように、実際の「契約書作成日」とそれを交付した日がいつであるかが問題となるような書面を除いては)問題ないものと考えられます。

これは、連載第1回で説明したとおり、「紙の契約書」は契約の存在や内容を示す「証拠」であるところ、契約当事者の意思が合致した日である「契約締結日」を契約書に表示することとしても、事実に反する記載をしている訳ではなく、当該「紙の契約書」の証拠としての趣旨に反しないといえるためです。

電子契約の場合も同様であり、「契約書PDFファイルをAdobe Acrobat Readerなどで閲読すると画面上に表示される日」を「契約書PDFファイル作成日」ではなく「契約締結日」とすることは(実際の「契約書PDFファイル作成日」とそれを交付した日がいつであるかが問題となるような書面を除いては)問題ないものと考えられます。

なお、既述のとおり、タイムスタンプの付与された契約書PDFファイルの場合には、画面上に「署名パネル」を表示させることにより、タイムスタンプが付与された日時を確認することができるため、「契約書PDFファイル作成日」の確認が容易ですが、仮にタイムスタンプが付与された日時と「契約書PDFファイルをAdobe Acrobat Readerなどで閲読すると画面上に表示される日」の不整合を指摘された場合も、その指摘をした者に対して、「契約締結日」を明らかにする趣旨で当該日付けを「契約書PDFファイルをAdobe Acrobat Readerなどで閲読すると画面上に表示される日」とした旨を説明すれば良いことになります。

(4)許されない「バックデート」

これに対して、ⓑ「契約書に記載する日」を「契約書作成日」(及び「契約締結日」)以外の任意の日とすること(とりわけ、「契約締結日」より前の任意の日とすること)は、合理性がないか、事実に反する記載をしていることになりますので、許されないものと考えられます。

すなわち、「契約書に記載する日」を「契約締結日」より後であって「契約書作成日」よりも前の任意の日付けとする合理的理由は考えがたいところですし、「契約書に記載する日」を「契約締結日」より前の任意の日付けとすることは実際には合意がなかった時点で合意があったかのように仮装している訳ですので事実に反する記載をしていることになりますので、いずれも許容されません。

電子契約の場合も同様であり、「契約書PDFファイルをAdobe Acrobat Readerなどで閲読すると画面上に表示される日」を「契約書PDFファイル作成日」(及び「契約締結日」)以外の任意の日とすること(とりわけ、「契約締結日」より前の任意の日とすること)は、合理性がないか、事実に反する記載をしていることになりますので、許されないものと考えられます。

なお、既述のとおり、タイムスタンプの付与された契約書PDFファイルの場合には、「契約書PDFファイル作成日」の確認が容易であることから、(「紙の契約書」の場合に「契約書作成日」につき事実に反する説明をすることが容易であることと異なり)「契約書PDFファイル作成日」につき事実に反する説明をすることは困難です。この点は、コンプライアンスの観点からは、むしろ「望ましい」ことであって、このように契約書PDFファイルについて「契約書PDFファイル作成日」の確認が容易であることは、「紙の契約書」による契約と対比した場合の(※)、電子署名を用いた電子契約のメリットであると捉えるべきことになります。

※ 「紙の契約書」による契約の場合、契約の相手方や第三者から「契約書に記載する日」が事実と異なり、許されないバックデートがなされている旨の主張を受けた場合に、真の「契約書作成日」や「契約締結日」を当該「紙の契約書」以外の証拠から立証する必要が生じることになりますが、電子署名を用いた電子契約の場合にはタイムスタンプによって「契約書PDFファイル作成日」を容易に立証し得ることになります。

契約の相手方当事者に対する電子契約の説明

電子契約の方法が広まりつつあるとはいえ、契約の相手方当事者の中には、電子契約を利用した経験がなく、電子契約の締結方法等を理解していない者がいることも考えられます。そのような相手方当事者から、電子契約についての説明を求められた場合にどのように対応するかという点には、注意が必要です。

そもそも、電子契約はあくまで契約締結の「手段」に過ぎず、そのような電子契約について契約の一方当事者が相手方当事者に対して説明する義務を負うことを直接基礎づけるような法令上の根拠は見当たりませんし、これから締結しようとする契約の付随義務と解するほどの類型的な情報の非対称性があるとも考えがたいことからすれば、契約の一方当事者が相手方当事者に対して電子契約の基本的な仕組みやリスクについて説明する法的義務があるものとは解されません。

もっとも、契約の相手方当事者が電子契約の締結方法等を理解しないことには、当該相手方当事者から電子契約による契約締結を拒絶され、従前の「紙の契約書」による契約締結を求められることになると思われますので、契約の一方当事者が電子契約の利用を相手方当事者に対して求めるのであれば、事実上、電子契約の締結方法等を説明せざるを得ないことも考えられます。

電子契約について契約の相手方当事者に対して説明する場合には、不十分な説明や誤った説明をして相手方当事者を誤解させたまま(あるいは、正しい説明をしたが、相手方当事者が誤った理解をした場合に、その誤解を知り得たのに正すことのないまま)契約を締結すると、後にトラブルが発生した際に当該説明に関する自らの対応が不適切であったとして法的責任の根拠とされるリスクも考えられますので、注意が必要です。

そのため、相手方当事者に対する説明の際には、電子契約事業者の用意した説明資料(もしあれば)を用いるなどして、できるだけ定型的な説明をすることに留めて、当該資料に記載された内容を超える質問を相手方当事者から寄せられた場合には、当該相手方当事者から電子契約事業者に対して直接質問するように促すなどして、自らにリスクが生じにくいような対応をすることが望ましいと考えられるところです。

連載記事一覧

- 第1回:はじめに・「紙の契約書」の役割(前提知識その1)

- 第2回:「紙の契約書」に押印をする理由(前提知識その2)

- 第3回:電子契約とは何か

- 第4回:電子署名とは何か

- 第5回:電子契約の証拠としての利用

- 第6回:電子署名を用いるタイプの電子契約の利用方法

- 第7回:どの契約を電子化するか・どの電子契約サービスを利用するか

- 第8回:電子契約利用時の留意点

- 第9回:電子契約締結後の対応・訴訟になった場合の対応・まとめ

著者紹介

圓道 至剛(まるみち むねたか)

2001年3月 東京大学法学部卒業

2003年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

2009年4月 裁判官任官

2012年4月 弁護士再登録(第一東京弁護士会)、島田法律事務所入所

現在 島田法律事務所パートナー弁護士

民事・商事訴訟を中心に、金融取引、不動産取引、M&A、日常的な法律相談対応などの企業法務全般を取り扱っている。

こちらも合わせて読む

-

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の代理署名は有効?代表者本人以外の押印有効性は

押印・署名 -

電子契約の運用ノウハウ

共有メールで電子署名のアカウントを共有する署名代理は有効か?

電子署名 -

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の末尾文言「後文(こうぶん)」の書き方【おすすめの記載方法と具体例サンプル付き】

契約書 -

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の当事者表示に住所の記載は必要か

契約書 -

契約に関する事例・判例・解説

労働条件通知書 兼 雇用契約書の基本から電子化する方法まで徹底解説【Word版ひな形ダウンロード付】

契約書契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -

リーガルテックニュース

労働条件通知書の電子化がついに解禁—労働基準法施行規則の改正ポイント

法改正・政府の取り組み契約書雇用契約