電子契約未導入なのに取引先から電子契約を依頼されたときの5つのチェックポイント

自社が電子契約サービスを導入していない状況で取引先から「電子契約で締結したい」と相談があった場合、担当者は何を考えるべきでしょうか。

本記事では、電子契約未導入なのに取引先から電子契約を依頼されたときのチェックポイントを5つにまとめて解説していますので、電子契約を受信する可能性のある方は参考にしてみてください。

なお、取引先から電子契約の締結を打診された際の参考資料として、特に法務などバックオフィス担当者が注意すべきポイントや、電子契約サービスの受信者側の操作方法はこちらにまとめてご用意しています。ぜひダウンロードの上、ご活用ください。

「電子契約を依頼された時のチェックポイント」

無料ダウンロード

クラウドサインでは、電子契約の受け入れを相談された法務・総務の方に向けた資料「電子契約を依頼された時のチェックポイント」をご用意しました。電子契約の受け入れ可否の判断に迷っている方はダウンロードしてご活用ください。

「クラウドサイン 受信者用ガイド」

無料ダウンロード

クラウドサインでは、電子契約を受け取った場合の操作方法をまとめた「クラウドサイン 受信者ガイド」をご用意しています。電子契約を使った契約締結方法のイメージをつかみたい方はダウンロードしてご活用ください。

電子契約とは?

5つのチェックポイントについて解説する前に、そもそも電子契約とは何か、言葉の定義や利用するメリットについて解説していきます。

電子契約とは

電子契約とは、インターネット等の情報通信技術を利用し、電子ファイルに対して電子データ(電子署名・タイムスタンプ等)を記録して締結する契約のことをいいます。

【電子契約のイメージ】

これまでの書面の契約では、契約内容を記した紙にハンコによる「押印」やペンで「手書き署名」を行い、証拠化していました。そのため、押印するたびにハンコを管理するオフィスに出社したり、押印した後の書面を郵送したり、無くさないように厳重に保管したりしなければならないなど、物理的な制約を受ける場面が多々発生していました。

これに対し、電子契約ではパソコンやスマートフォンを使い、暗号技術を応用した「電子署名」と「タイムスタンプ」を電子ファイルに施すことで、スピーディかつ安全に当事者の合意の証を残すことができます。書面の契約書と同様に、裁判時の証拠としても扱われます。

電子契約を利用するメリット

電子契約を利用することで、次のようなメリットを受けられます。

- 契約業務のスピードアップ

- コストの削減

- コンプライアンス強化

電子契約サービスにも様々なものが存在しますが、国内シェアNo.1の「クラウドサイン」では、受信者がクラウドサインを導入していなくても電子契約の締結が可能です。また、PCでもスマートフォンでも確認と締結が可能です。

詳しくはこちらのページもご確認ください。

無料ダウンロード

クラウドサインでは、電子契約について一から学びたい方に向けた資料「電子契約の基礎知識」をご用意しています。電子契約の導入メリットや注意点、収入印紙が不要になる理由などを知りたい方はぜひダウンロードの上、ご活用ください。

取引先から電子契約を依頼されたときの5つのチェックポイント

取引先から電子契約での締結を打診されたら、次の5つのポイントを確認しましょう。

1. 自社で電子契約の受け入れが可能か

まず、自社のルールをチェックし、電子契約の利用が認められているかを確認します。社内ルールで電子契約の利用が認められていなければ、電子契約の受け入れが難しいためです。

中には、「押印するときはこうする」というルールはあるものの、「契約は書面でしなければならない」というルールがないという企業もあります。その場合、禁止されていないのであれば、電子契約は許容されると判断できる可能性があります。

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)と株式会社アイ・ティ・アールの調査によると、日本企業における電子契約の導入率は77.9%に上るというデータもあり(2024年1月時点)、今後、電子契約を受信する機会は増えていく可能性が高いと考えられます。

もし、電子契約に関する社内ルールが未整備であれば、早期にルールを定めておくことをおすすめします。

2. 法令上、その契約書の電子化が可能か

次に、その契約書が法令上、電子化が可能とされているかを確認します。

電子契約の利用が打診されている以上、取引先の法務部門が検討してクリアしているはずですが、念のため自社でも確認しておきましょう。

例えば、2025年3月時点では、以下の契約書については法律により書面化が必須の義務とされ、電子契約が利用できません。

| 文書名 | 根拠法令 | 改正法施行予定 |

|---|---|---|

| 事業用定期借地契約 | 借地借家法23条 | — |

| 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約 | 企業担保法3条 | — |

| 任意後見契約書 | 任意後見契約に関する法律3条 | — |

電子化できない契約関連文書、電子化に当事者の承諾等が必要な契約関連文書については、こちらの記事でもまとめられていますのでご確認ください。

3. 自社で署名鍵や電子証明書の準備が必要か

利用する電子契約サービスの詳細を調べ、自社で署名鍵や電子証明書の準備が必要かどうかも確認しましょう。

電子契約サービスは、大きく分けて「当事者署名型」「事業者署名型(立会人型)」に分類され、どちらを利用するかによって必要な準備や手順が変わります。

契約をしようとする本人同士が機器や認証用のICチップ入りカード等を準備して、事業者の助けを借りずに電子署名を付与するタイプの電子契約。

契約を締結する当事者ではない第三者が、当事者の指示に基づき電子署名を付与するタイプの電子契約。

電子契約での締結を打診される場合、「●●サインを利用したい」と特定の電子契約サービスを指定されるので、その電子契約事業者のウェブサイトやヘルプセンターのQ&Aを確認し、情報収集します。

「当事者署名型」の場合、事前に締結者の署名鍵と電子証明書を準備する必要があります。取得にあたっては身元確認のプロセスがあり、費用も発生します。

一方、「事業者署名型(立会人型)」の場合、受信者側はメールアドレスだけあればすぐに電子契約を締結でき、手間・費用がかからないというメリットがあります。一般的な契約書であれば、事業者署名型(立会人型)で十分ですし、現在、世界的に見ても事業者署名型を採用することが一般的です。

実際、電子契約国内シェアNo.1の「クラウドサイン」もこの「事業者署名型(立会人型)」のサービスとなっているので、受信者側は特別な事前準備は不要で、契約書を締結できます。

「事業者署名型(立会人型)」と「当事者署名型」の違いと変遷

当事者署名型と事業者署名型(立会人型)の違いについて、詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

4. 契約書の文言が電子契約に合っているか

社内ルール上も契約の性質上も問題がなく、指定された電子契約サービスが安心して利用できそうだと確認できれば、提案どおり電子契約により締結してよさそうです。では、契約書の内容は普段どおりでよいのでしょうか。

結論としては、紙の契約書の同じ内容のままで大きな問題はないと考えます。

しかし、紙から脱却して電子契約にする趣旨を考えると、「書面による事前の承諾がない限り」「権限ある代表者が記名押印した書面によらない限り」といった文言がある場合には、修正を検討 してもよいかもしれません。

「本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保管する。」といった契約書の後文も同様 に修正を検討します。

電子の契約書と書面の契約書の後文の違いについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

5. 締結した電子契約をどのように保存するか

電子契約を利用する場合、締結した契約書をどのように保存するかについても社内でルールを定めておきましょう。

大前提として、電子契約は紙に出力するのではなく、データのまま保存する必要があります。電子帳簿保存法改正により、2024年1月以降電子データで受け取ったものは電子データのまま保存することが義務化されたためです。

電子帳簿保存に準拠する方法にはいくつかのパターンがありますが、その中でもっともおすすめなのは、有料の電子契約サービスを使って契約書を管理することです。有料の電子契約サービスを利用することで、電子帳簿保存法の要件を満たすことが容易になり、管理の負担も軽減されるためです。

なお、契約書の保存方法の詳細や、電子契約サービスを使うことのメリットについて、詳しくはこちらの資料にまとめています。電子契約の保存方法についてお悩みの方は参考にしてみてください。

無料ダウンロード

クラウドサインでは、電子帳簿保存法に対応した電子契約の保存方法を知りたい方に向けて、「電子帳簿保存対応のための 適正事務処理規程の作り方」をご用意しました。電子契約の保存方法を知りたい方はぜひダウンロードの上、ご活用ください。

契約書の保存方法について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

電子契約をはじめて受信する際によくある質問

ここからは、電子契約をはじめて受信する際によくある質問をQ&A形式でまとめてご紹介します。

Q. 電子契約の受信に費用はかかりますか?

A. 利用する電子契約サービスにもよりますが、「事業者型(立会人型)」であれば受信者側は費用がかからないことが一般的です。

一方、「当事者署名型」と呼ばれる電子契約サービスを利用する場合には、契約当事者全員が認証局に本人確認をしてもらった上で「電子証明書」を発行してもらうため、受信者側も電子証明書の発行費用(1枚につき数千円程度)を負担する必要があります。

詳しくはこちらの記事もご参照ください。

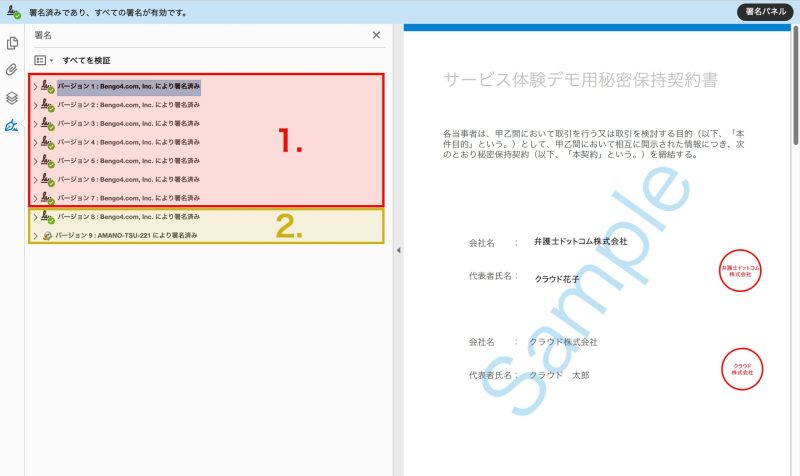

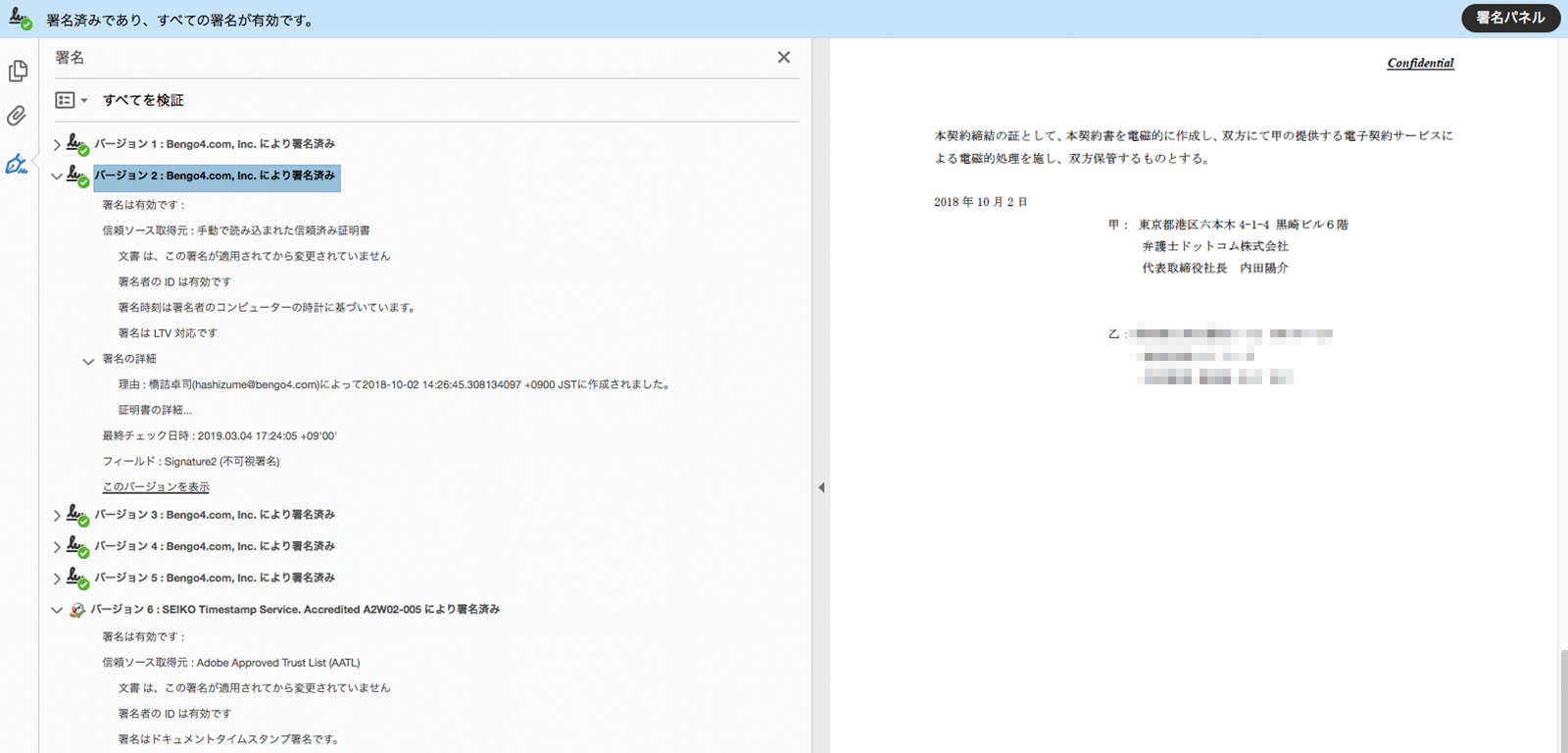

Q. 電子署名とタイムスタンプはどこから確認できますか?

A.締結済みの契約書のPDFファイルをAdobeで開き、画面を操作することで確認できます。

Adobe Acrobat Readerで締結済み書類を開き、右上「署名パネル」をクリックすると、画面左側に「電子署名パネル」が表示されます。ここから付与されている電子署名とタイムスタンプの詳細を確認できます。赤枠部分(1)が電子署名、黄色枠部分(2)がタイムスタンプです。

なお、クラウドサインのアカウントがあれば、クラウドサイン上でも電子署名とタイムスタンプを確認できます。詳細はこちらのページもご確認ください。

Q. 契約期間が長期にわたる契約書も電子契約で締結しても良いですか?

A. 長期署名が施される電子契約サービスを選ぶことで、長期契約にも対応可能です。

現在の電子契約は暗号化技術によって支えられていますが、数年後には技術が進歩して暗号が破られるおそれ(アルゴリズム危殆化リスク)があります。「誰が」電子署名をしたかを証明する電子証明書の有効期間は、長くても3年程度であり、電子証明書の有効期間経過後は「誰が」電子署名したかを証明することが難しくなります。

この問題を解消する方法に長期署名があり、クラウドサインのように長期署名が施されていれば、電子署名後10年間は危殆化を心配する必要はありません。なお、長期署名が施されているサービスであっても、10年以上存続する契約は再び長期署名を施す必要があります。

10年以上存続することが見込まれる契約書を電子化する際には、電子契約サービスの提供事業者に、対応方法を確認するとよいでしょう。

契約書の保存・管理をスムーズにするなら電子契約サービスの導入検討を

以上のとおり、「電子契約で締結したい」と取引先から依頼があった場合に、電子契約サービス未導入企業の担当者がおさえるべきポイントを解説してきました。

自社で電子契約サービスを導入していなくても、現在国内で普及している「事業者型(立会人型)」のサービスであれば、メールアドレスさえあれば取引先から電子契約を受信し、締結することは可能です。

ただし、締結した契約書の保存や管理のことを考えると、自社でも電子契約サービスを導入しておいた方が手間が少なく済み、電子帳簿保存法の観点からも安心です。

電子契約の依頼をきっかけに、自社でも電子契約の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

クラウドサインでは、電子契約の導入が初めての方に向けて、電子契約とは何かをわかりやすくまとめた資料を作成しています。導入を検討したい方はぜひこちらも参考にしてみてください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

こちらも合わせて読む

-

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の代理署名は有効?代表者本人以外の押印有効性は

押印・署名 -

電子契約の運用ノウハウ

共有メールで電子署名のアカウントを共有する署名代理は有効か?

電子署名 -

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の末尾文言「後文(こうぶん)」の書き方【おすすめの記載方法と具体例サンプル付き】

契約書 -

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の当事者表示に住所の記載は必要か

契約書 -

契約に関する事例・判例・解説

労働条件通知書 兼 雇用契約書の基本から電子化する方法まで徹底解説【Word版ひな形ダウンロード付】

契約書契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -

リーガルテックニュース

労働条件通知書の電子化がついに解禁—労働基準法施行規則の改正ポイント

法改正・政府の取り組み契約書雇用契約