事業者署名型のクラウド契約は外国でも使えるか?—佐々木穀尚=久保光太郎編『電子契約導入ガイドブック[海外契約編]』

日本でもようやく法的効力が認められた、クラウドを用いる事業者署名型電子契約サービス。これを使って外国企業と契約しても問題は生じないのか?この疑問に対し正面から回答します。

目次

「事業者署名型電子契約サービスはどこの国でも使えるのか?」の質問への回答が難しい理由

世界の各企業が感染症を克服しニューノーマルな環境下でビジネスを再構築する2021年以降は、事業者署名型電子契約サービスを利用した外国企業との契約の有効性 がイシューの一つとして上がってくると思います。

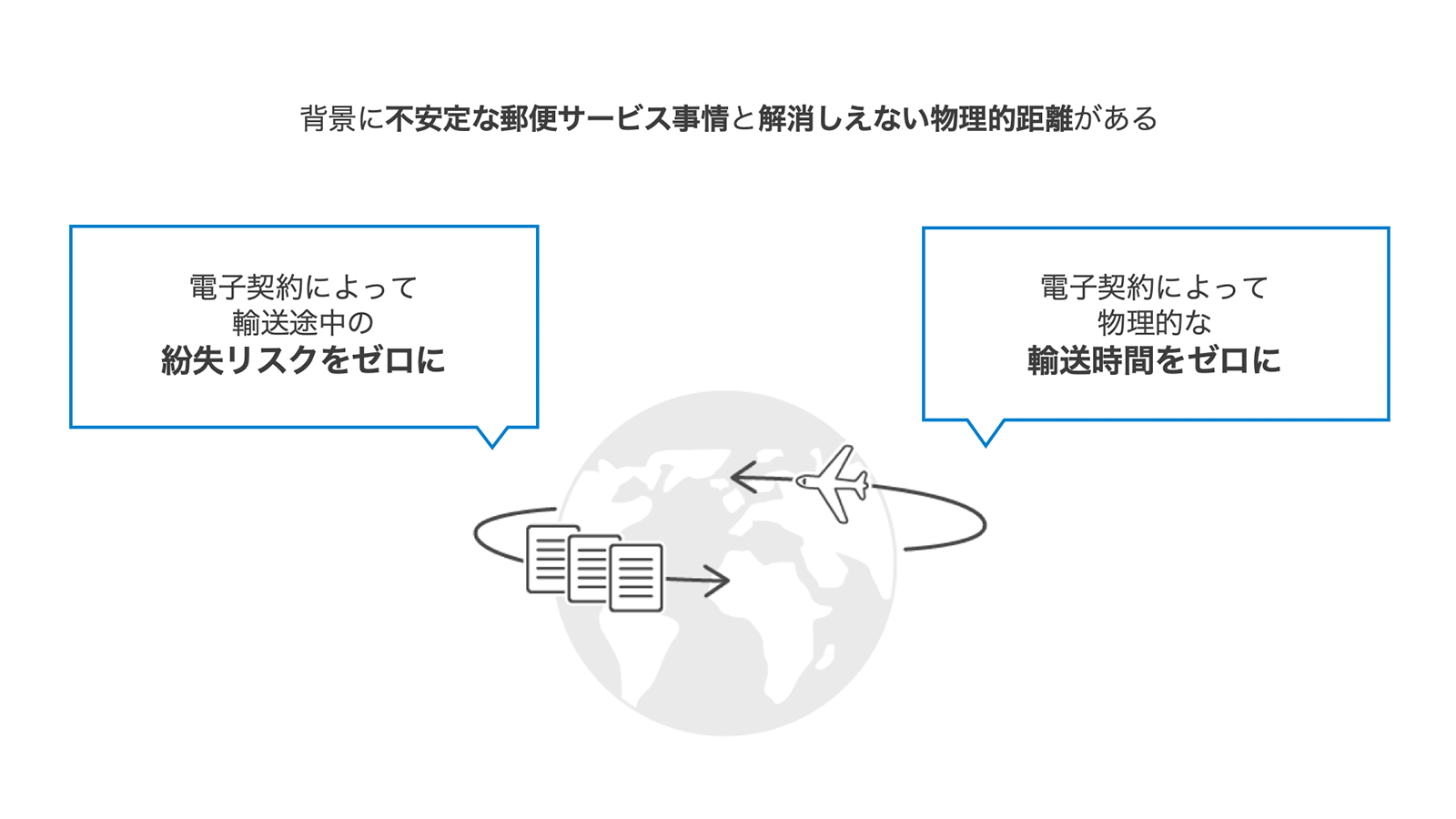

紙による契約が生む紛失リスクや輸送コストの問題は、取引がグローバル化すればより顕著な問題となります。移動スピードに格差があるのはもちろん、日本ほど郵便配達事情が良好ではない国も多く、送ったはずの契約書がその締結期日までに届かないことも珍しいことではありません。

こうした事情もあり、たとえば米国企業との契約実務では、従来サインページに直筆サインしたPDFファイルをメールで送信しあうだけのスキャンPDF方式が慣例となっています(関連記事:インターネットを利用する契約締結方式の比較—利用規約同意方式やスキャンPDF交換方式とクラウドサインとの違い)。

もちろん、技術的に改ざんできない電子署名をお互い気軽に利用できればそれに越したことはないものの、

- 電子署名法制に関する外国語文献は日本同様に数が限られており、あったとしても当事者署名型を前提としたものであること

- 契約の有効性のみならず、準拠法や裁判管轄の問題などさらに複雑な法律論にも波及すること

- サービス事業者から法的見解を提供することは、(それらを禁じる各国の)弁護士法上も限界があること

などから、電子契約サービスがある国で法的に有効といえるかについて、そのノウハウが広く共有されることは滅多にありません。

16の国と地域に関する法令調査と現地代理人コメントを踏まえた要点整理

そんな中、16の国・地域における電子署名の法律上の定義を整理し、各国の契約慣行や実務に照らした事業者署名型電子契約のお勧め度合いまで論じた本 が、本書『電子契約導入ガイドブック[海外契約編]』です。

タイトルや表紙デザインからお気付きの方のとおり、こちらは2020年8月に刊行された 『電子契約導入ガイドブック[国内契約編]』 の続編・姉妹書に当たります。

前著が日本における電子署名法に関する2020年の議論の変遷を詳しく論じているのに対し、こちらは各国の電子署名法制を日本のそれと対比しながら、現地法律事務所のリサーチ協力結果を踏まえ、要点をかいつまんで紹介するスタイルとなっています。

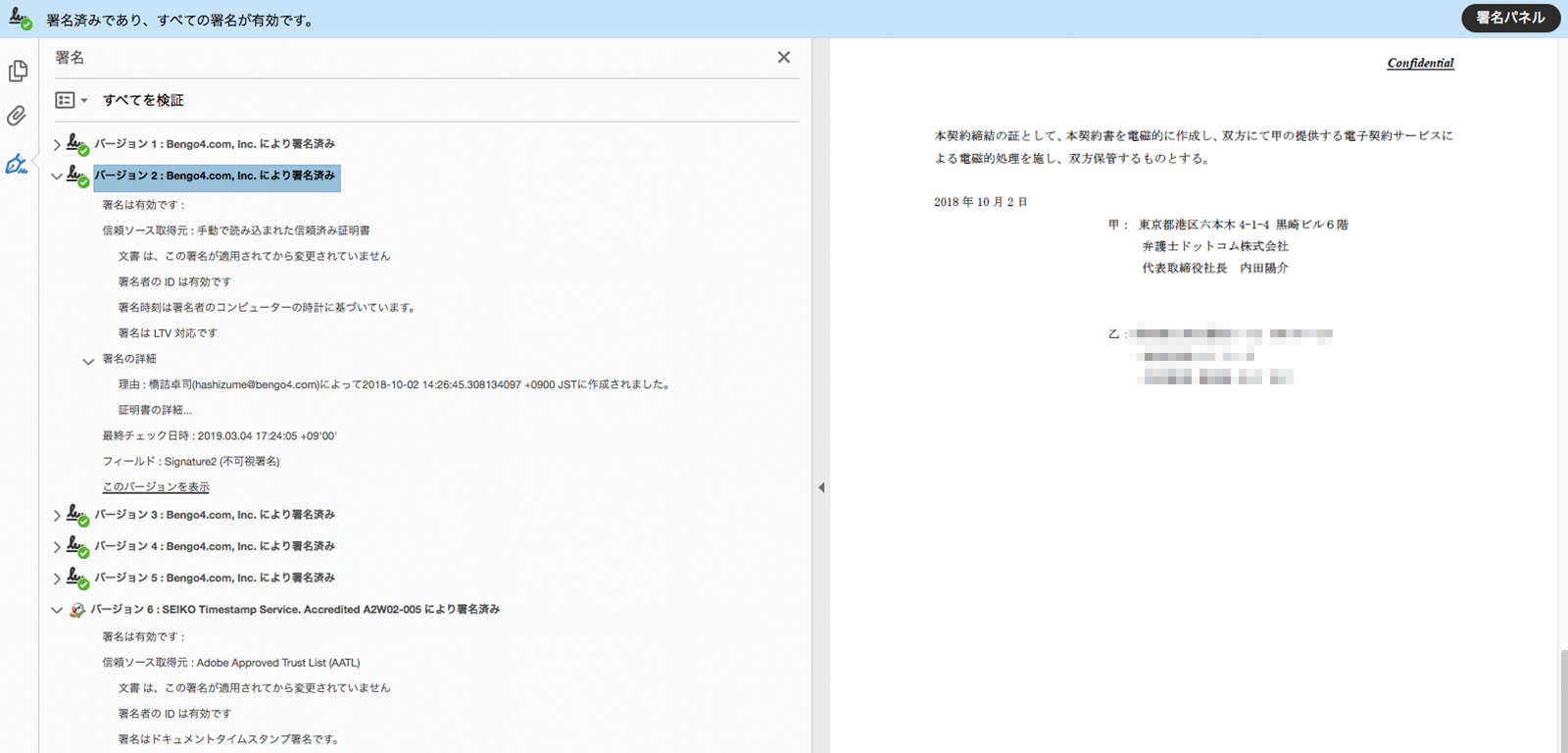

![佐々木穀尚=久保光太郎編『電子契約導入ガイドブック[海外契約編]』P114-115](/wp-content/uploads/2021/12/dounyuguidebook-kaigai-2.png)

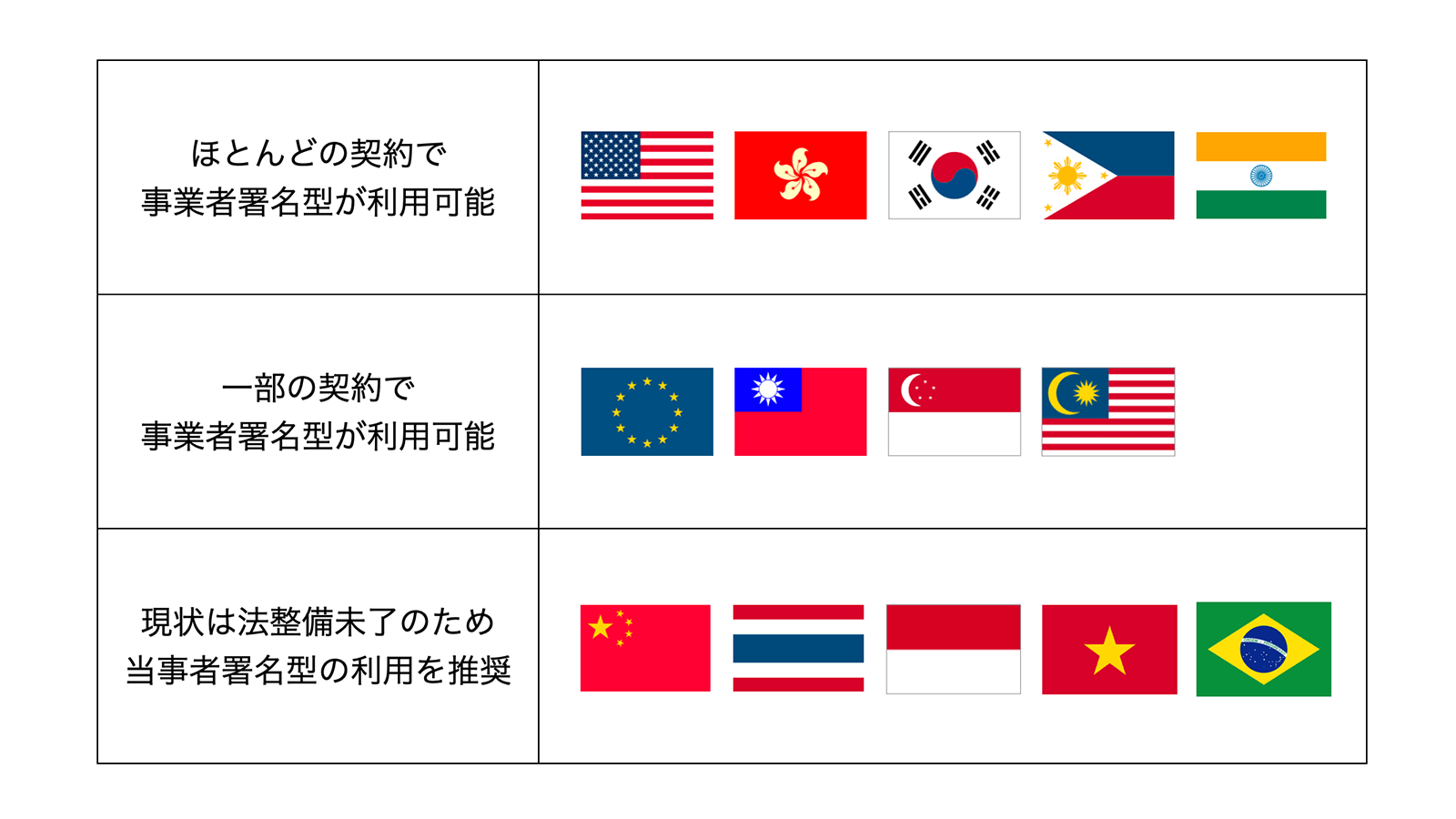

加えて、事業者署名型電子契約サービスをその国の企業との取引で利用しても法的に問題ないのか?という、読者がいま一番知りたいところにフォーカスを当てた解説 が本書の特徴。

本書Chapter6では、実務家の現場実感値をベースに各国での事業者署名型の採用可否が端的に述べられています。これを表に整理して一覧してみると、IT産業が強い国が率先してこれを取り入れているのに対し、紙の時代から契約トラブルの多い国に限っていまだ慎重な姿勢が見てとれます。

クラウド契約は国際取引のデファクトスタンダードとなるか

冒頭述べたように、物理的な移動に伴う様々なリスクを回避したい、クラウドテクノロジー活用しかんたん・スピーディに契約を締結したいという市場のニーズが先行し、ある程度の法的なグレーさは許容しながら普及しはじめたのが事業者署名型のクラウド契約です。このコロナ禍を乗り越えた後の世界において、その普及スピードは加速こそすれ、衰えることがないのは間違いありません。

この点、本書巻末に収録された座談会でも、海外契約の実務に詳しい木下 万暁弁護士が以下のとおりコメントされています。

米国では先ほどお話ししましたように、メールでのPDFの交換といういわば低いレベルでのセキュリティをもって契約を締結してきた実務がありますので、むしろ、最近のプラットフォーム利用の流れはリスクを軽減する方向だと感じます。(P235)

カリフォルニアのベンチャー企業に対する投資やそういった企業との取引の中で、彼らはもともと契約を紙で「保存してもいい」ではなく、積極的に紙を「保存したくない」という強い意向がありますので、むしろ電子契約を使えないと困るという次元に最近はなっているように感じます。(P238)

日本国内でも整理に20年掛かった電子契約の法的有効性に関する議論が、主権も法体系も大きく異なる国家間で統一されることは普通に考えれば難しいはずです。その一方で、木下弁護士が指摘するとおり、海外との取引を素早く・安全に締結するニーズは確実に増え続けます。

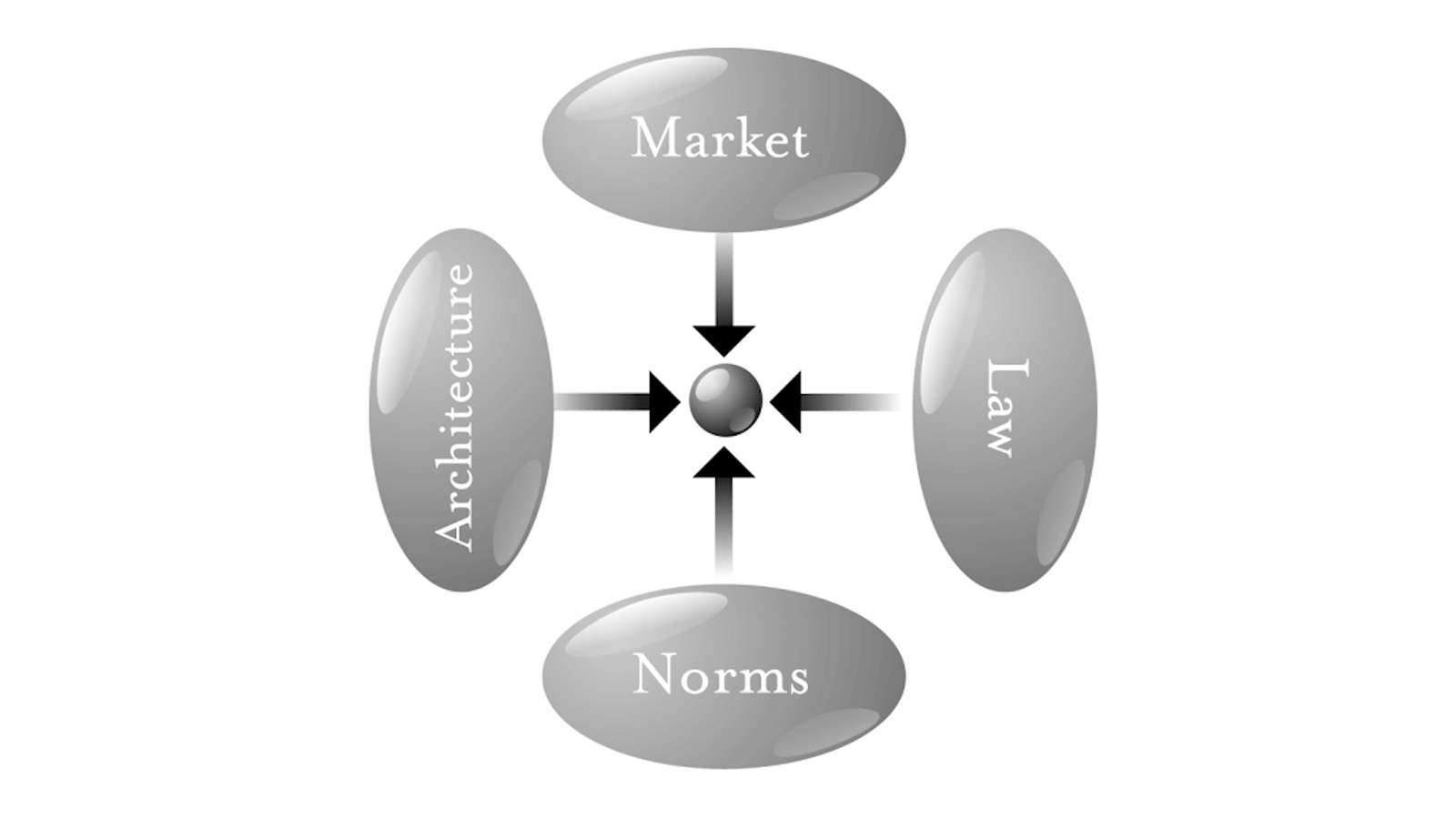

企業にとっては、電子化されていく契約文書のすべてについて、世界各国の法(Law)や規範(Norms)が規律してくれるのを待っていられない状況が間もなくやってきます。アーキテクチャ(Architecture)または市場(Market)による規制の風向きを読み、クラウド契約をデファクトスタンダードとして受け入れるかどうかの判断が迫られる中、その羅針盤として本書が役に立つはず です。

(橋詰)

こちらも合わせて読む

-

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の代理署名は有効?代表者本人以外の押印有効性は

押印・署名 -

電子契約の運用ノウハウ

共有メールで電子署名のアカウントを共有する署名代理は有効か?

電子署名 -

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の末尾文言「後文(こうぶん)」の書き方【おすすめの記載方法と具体例サンプル付き】

契約書 -

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の当事者表示に住所の記載は必要か

契約書 -

契約に関する事例・判例・解説

労働条件通知書 兼 雇用契約書の基本から電子化する方法まで徹底解説【Word版ひな形ダウンロード付】

契約書契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -

リーガルテックニュース

労働条件通知書の電子化がついに解禁—労働基準法施行規則の改正ポイント

法改正・政府の取り組み契約書雇用契約