電子契約とは?仕組みと導入のメリットや注意点をわかりやすく解説

電子契約とは何か?電子契約の定義、導入時のメリットや注意点、電子契約に関する法令(民法・電子署名法・電子帳簿保存法)など、知っておくべき基礎知識をまとめました。本記事を読むことで、電子契約の導入を検討する際に必要となる基礎知識をゼロから身につけることができますので、契約書などの書類の電子化を検討している方は参考にしてみてください。

無料ダウンロード

目次

電子契約とは

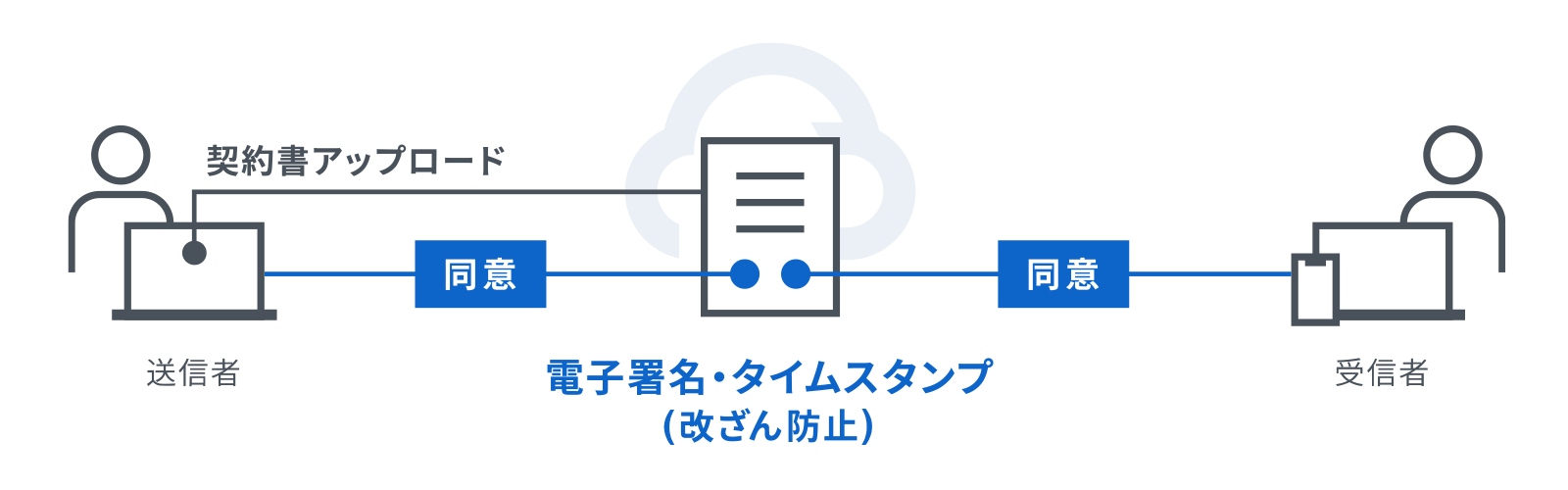

電子契約とは、インターネット等の情報通信技術を利用し、電子ファイルに対して電子データ(電子署名・タイムスタンプ等)を記録して締結する契約のことをいいます。

これまでの書面の契約では、契約内容を記した紙にハンコによる「押印」やペンで「手書き署名」を行い、証拠化していました。

それに対し、電子契約はパソコンやスマートフォンを使い、暗号技術を応用した「電子署名」と「タイムスタンプ」を電子ファイルに施すことで、スピーディかつ安全に当事者の合意の証を残すことができます。書面の契約書と同様に、裁判時の証拠としても扱われます。

電子契約は、朱肉とハンコを使って押印することで二段の推定が成立する紙の契約書と違って、印影がないものが普通です。

ここでは、電子契約の法令上の定義や、従来型の電子契約の課題、その課題を解決した「クラウド型電子署名サービス」について、さらに詳しく説明します。

電子契約の法令上の定義

電子契約とは、インターネット等の情報通信技術を利用し、電子ファイルに対して電子データ(電子署名・タイムスタンプ等)を記録して締結する契約のことをいいます。

厳密な定義が求められる法令では、電子契約を以下のように定義しています(電子委任状法2条2項)。

この法律において「電子契約」とは、事業者が一方の当事者となる契約であって、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約書に代わる電磁的記録が作成されるものをいう。

法令上の電子契約の詳細な区分と定義については、弁護士による詳しい解説を別途記事にまとめています。

クラウドサインでは、電子契約を理解するためのポイントを5つに絞った解説記事もご用意しております。よろしければこちらの記事もチェックしてみてください。

電子署名の種類—当事者署名型と事業者署名型(立会人型)

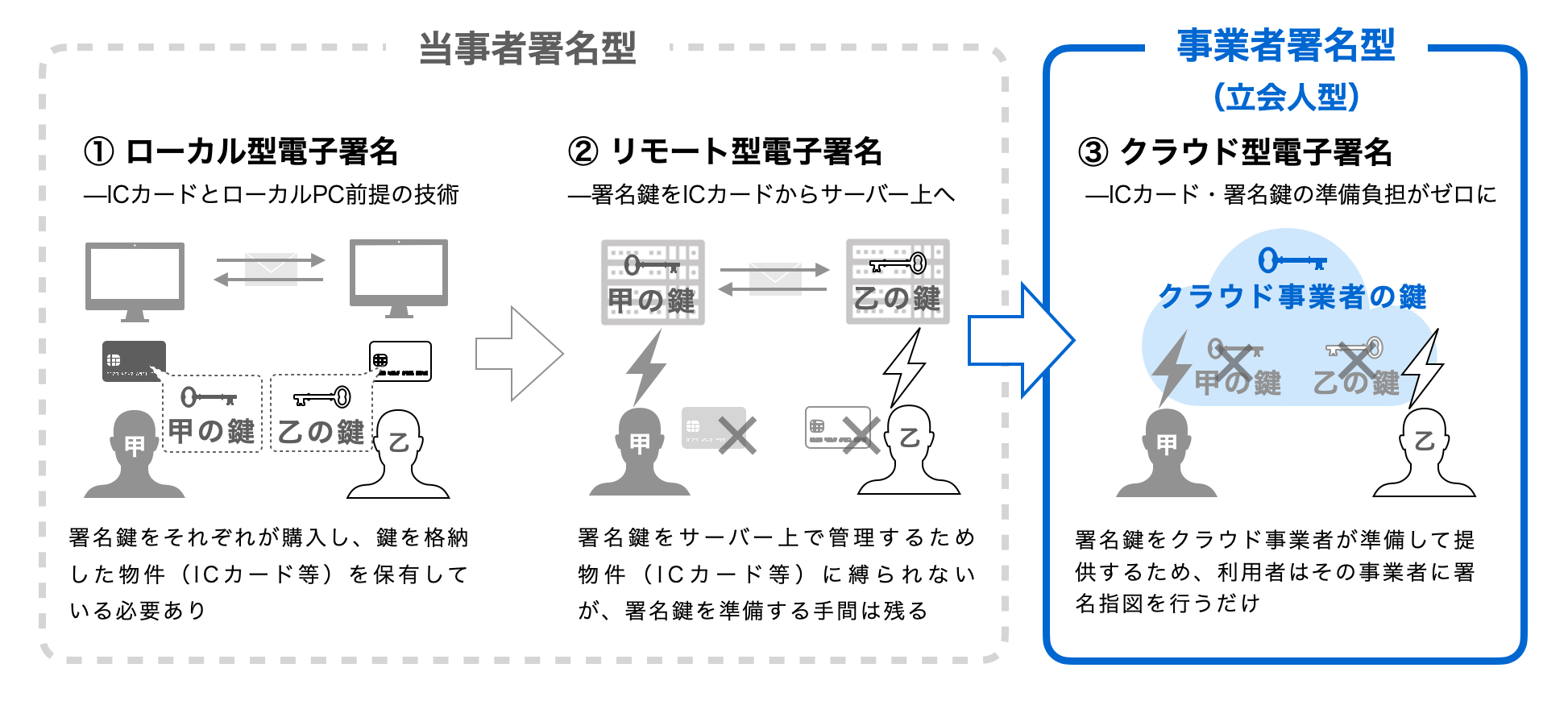

電子契約を支える電子署名の技術には、大きく分けて「当事者署名型」と「事業者署名型(立会人型)」の2つのタイプがあります。

- 当事者それぞれが自己の負担で署名鍵を準備する「当事者署名型」

- クラウド事業者が利用者に署名鍵を提供する「事業者署名型(立会人型)」

ここで用いられる技術の特徴別に電子署名のタイプをさらに細かく分けると、以下3つの電子署名タイプに分類することができます。

- ローカル型電子署名(ローカル署名)

- リモート型電子署名(リモート署名)

- クラウド型電子署名(クラウド署名)

これらの電子契約・電子署名サービスの分類を図解すると、以下のとおりです。クラウドサインは、このうちのクラウド型電子署名に該当します。

従来型電子契約の課題とその解決策

このように、電子契約は便利かつ法的に有効なものですが、従来の当事者署名型の電子契約には大きな欠点がありました。

当事者署名型で電子契約を締結するためには、以下に挙げるような機器・ソフトウェアを、契約関係者全員が事前に準備しなければならなかったという点です。

- ICカードリーダー等の専用機器

- 専用ソフトウェア

- 暗号化を行う署名鍵や電子証明書

しかし近年、上記の機器・ソフトウェア等をクラウド化し、SaaS(Software as a Service)として提供するクラウド型電子署名サービスが誕生し、これらの課題を解決しています。

これを利用することで、ユーザーが面倒な準備をする必要は一切なくなりました。

そうした電子契約サービスの1つが、日本でトップクラスのシェアを有するクラウド型電子署名サービス「クラウドサイン」です。

電子契約の普及率・事業者署名型(立会人型)の普及率

近年普及している電子契約の多くは「事業者署名型(立会人型)」です。

「旬刊商事法務No.2295(2022年5月25日号)」に掲載されている商事法務・経営法友会による調査結果「商業登記と企業の契約締結事務に関する質問票調査」によれば、電子契約システム普及率は企業全体の56.3%という数字が公開されています。

さらに、商事法務・経営法友会が実施した「商業登記と企業の契約締結事務に関する質問票調査」によれば、電子契約システム導入済み企業における事業者署名型(立会人型)のシェアは、65%を占めています。

電子署名や、タイムスタンプ、契約書のデータ保存についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご確認ください。

書面契約と電子契約の違い

電子契約の特徴をよりわかりやすく説明するため、書面契約と電子契約との違いを一覧表にまとめました。

以下の表では、「書類媒体」「署名方法」「収入印紙貼付の有無」「締結日時の証明」「相互確認」「保管方法」の6項目で両者を比較しています。

| 分類 | 書面契約 | 電子契約 |

|---|---|---|

| 書類媒体 | 紙への印刷 | 電子データ |

| 署名方法 | 記名押印、署名 | 電子署名 |

| 収入印紙貼付の有無 | 必要なケースがある | 不要 |

| 締結日時の証明 | 日付記入、確定日付の取得 | タイムスタンプ |

| 相互確認 | 原本の郵送、持参による受け渡し | インターネット上での電子データによる受け渡し |

| 保管方法 | 倉庫やキャビネットによる原本の物理的な保管 | 自社内のサーバーや外部のクラウドストレージ

による電子的な保管 |

これまでの書面契約では、契約書を作成する度に、契約内容を紙に印刷し、製本した後、収入印紙を貼り付け、封入して切手を貼り付け、郵送するといった手間が発生していました。署名方法についても、紙にハンコによる「押印」やペンで「手書き署名」を行い、証拠化していました。

そのため、押印するたびにハンコを管理するオフィスに出社したり、押印した後の書面を郵送したり、無くさないように厳重に保管したりしなければならないなど、物理的な制約を受ける場面が多々発生していました。契約締結後に契約の内容を確認するためには、倉庫やキャビネットから契約書を探し出すといった作業も発生します。

一方、電子契約の場合、契約書の作成は基本的にWord文書をそのままPDFファイル化するだけでOK。印刷や製本は必要ありません。収入印紙代や切手代、交通費なども一切不要です。

署名や締結日時の記録は、それぞれ電子署名・タイムスタンプという電磁的な方法で行われます。契約内容の相互確認も、インターネット上で行われます。

契約締結後、契約書の内容を管理する際も、電子契約の書面が保存されているサービスへアクセスし、契約書のタイトルなどで検索するだけで見つけられます。倉庫やキャビネット等、契約書の保管スペースも不要です。

電子契約に法的効果が発生する仕組み

電子契約に法的効果が発生する仕組みについて詳しく説明していきます。

かつて、電子的に作成した文書は、書面に文字を印刷しそこに押印をしたものと比較すると、簡単に編集できてしまい改ざんが容易という脆弱(ぜいじゃく)性があることが問題視されてきました。

この脆弱性を解消し、紙文書に施す押印と同様の法的効果をもたらした技術が電子署名です。

電子署名とは

電子署名とは、ここまで説明してきた通り、電磁的記録に付与される電子的なデータであり、「紙の契約書」における印影や署名に相当する役割を果たす技術的措置のことです。

書面契約では、押印した印影や手書きの署名を施すことによって、文書の内容が本人の意思であることを証明できるようにし、朱肉やインクによって本人以外がその文書を改変しにくい状態にします。これによって、裁判所に文書の真正性を認めてもらいやすくなる法的効果(推定効)が発生します。

一方、電子ファイルのようなデジタルデータを用いる電子契約では、ファイルそのものに印影や署名を施すことはできません。もちろん、デジタルな印影や署名を画像として上書きすることはできますが、デジタル画像はコピーが容易であるため、本人の意思によることを証明することは出来ず、意味がありません。

そのため、デジタルデータの内容が本人の意思に基づくものであること、改ざんされていないことを証明する技術として電子署名が開発され、この電子署名を用いた電子契約に法的効果が認められるようになりました。

電子署名について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

電子署名を支える暗号技術—公開鍵暗号方式

現在、安全な電子署名を実現するために用いられている技術が、公開鍵暗号方式と呼ばれる暗号技術 です。

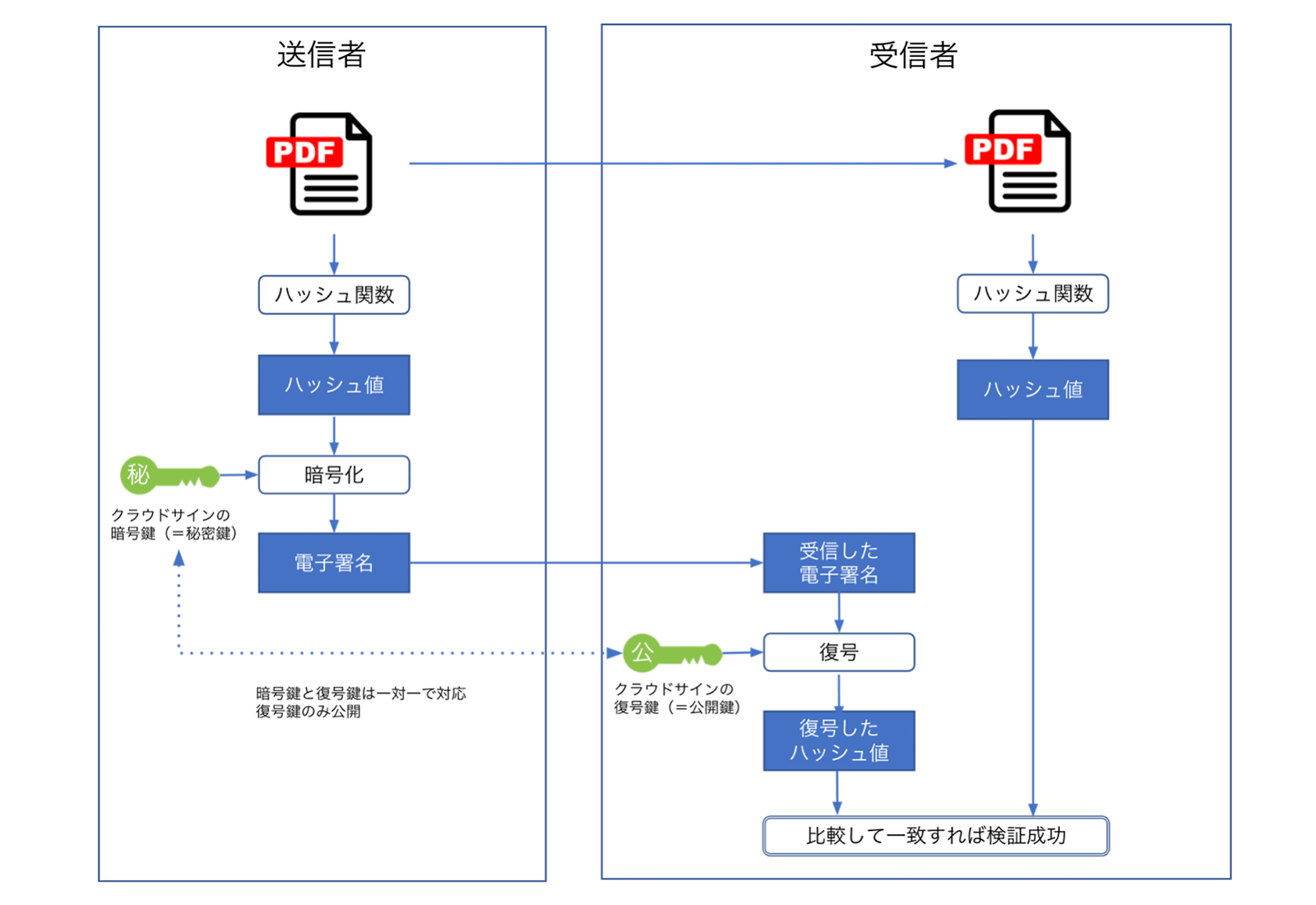

公開鍵暗号方式では、まず一対になった暗号鍵(秘密鍵・署名鍵ともいいます)と復号鍵(公開鍵ともいいます)の「鍵ペア」を作ります。ここでペアとなった鍵のうち、特定の復号鍵で復号できる暗号文がある場合、その暗号文は、ペアとなった暗号鍵で平文を暗号化したものと証明できます。

ここで、この2つの鍵ペアのうち、復号鍵だけを相手方に公開して「公開鍵」とし、暗号鍵を本人だけが知りうるパスワード等で管理された「秘密鍵」とするのです。こうすることで、公開鍵で復号できる暗号文は、その公開鍵と一対一で対応する秘密鍵の管理者によって暗号化されたものである、と推定できます。

この公開鍵暗号の技術を使い、その電子ファイルの作成者と作成後ファイルが改変されていないことを推定できるようにした仕組みが、一般に電子署名と呼ばれているものの正体です。

実際には、下図のように、PDF文書から抽出したハッシュ値を暗号鍵(秘密鍵)で暗号化したものが電子署名となり、受信者は、ここで受信した電子署名を復号鍵(公開鍵)でハッシュ値に復号し、PDF文書のハッシュ値と比較して一致するかを検証します。

電子契約サービスの利用者には難しい知識や操作は不要

こうした技術の解説をすると、コンピュータが苦手な方にとっては使いにくいのではないか、と心配されるかもしれません。

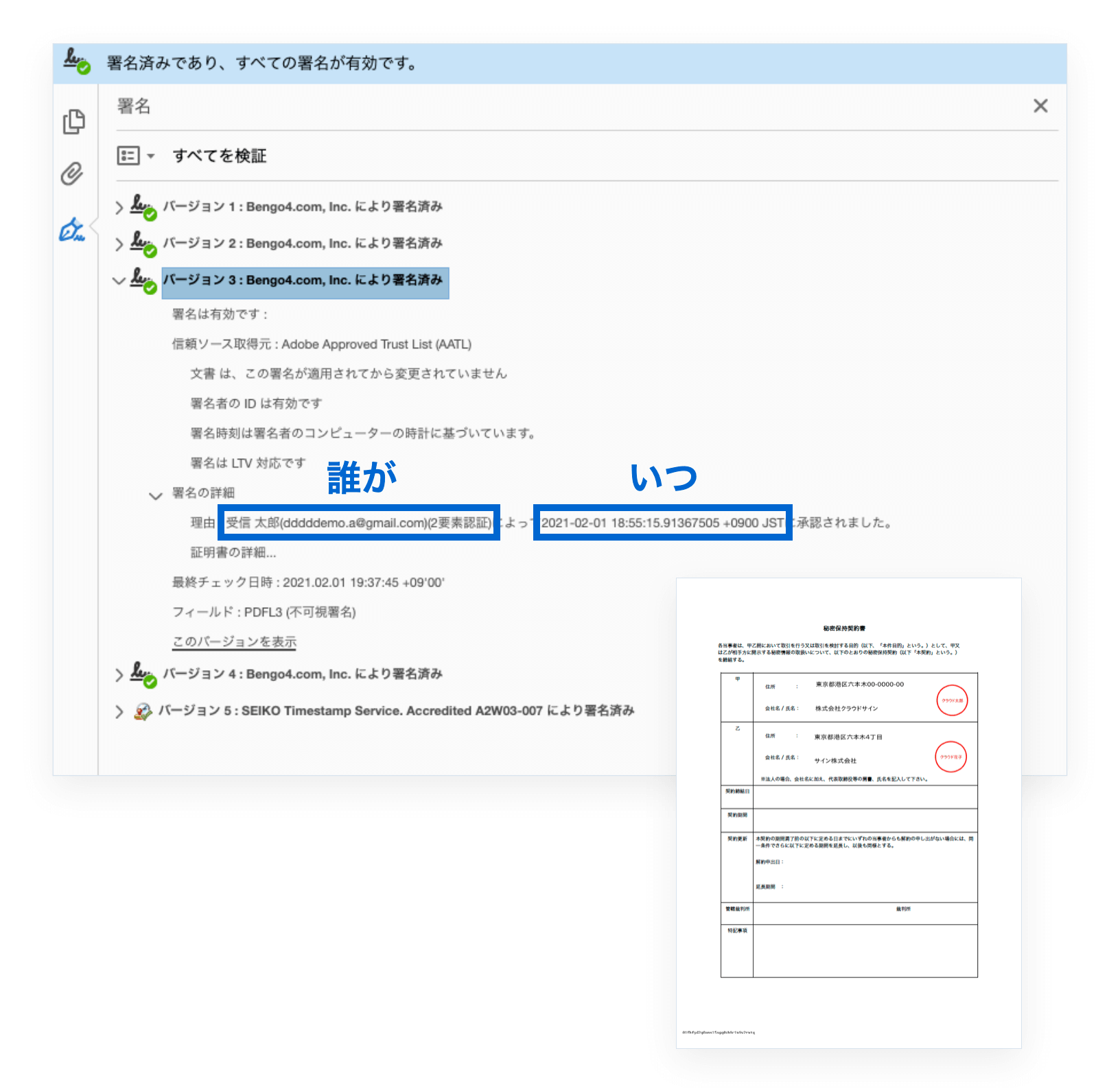

しかし、クラウド型電子署名サービスのほとんどが、インターネットに接続されたパソコンで電子署名済みのPDFファイルをAcrobat Readerで開くだけで、「署名パネル」の詳細から誰が・いつその文書の内容に同意したのか、その後改変されていないかが、かんたんに確認できるようになっています。

電子署名を実現するために暗号技術がどのように利用されているかを理解するのは難しいことですが、電子契約サービスの利用者は、そのような知識や操作を細かく理解する必要はありません。

PDFに付与された電子署名とタイムスタンプを確認する方法については、こちらのヘルプページもご参照ください。

電子署名を実現するために暗号技術がどのように利用されているかを理解するのは難しいことですが、電子契約サービスの利用者は、そのような知識や操作を細かく理解する必要はありません。

実際、電子契約サービス国内シェアNo.1の「クラウドサイン」の操作画面は非常にシンプルにつくられています。

こちらのページでは、クラウドサインのデモ操作も体験できます。興味のある方はぜひ確認してみてください。

電子契約が急速に普及している3つの理由

電子契約が注目され、急速に普及している背景にはさまざまな要因があります。

以下では、電子契約の普及を後押ししたと考えられる主な要因3つについて解説していきます。

コロナ禍におけるリモートワークの普及

2020年以降の新型コロナウイルスの感染拡大は電子契約が普及する大きなきっかけとなりました。

リモートワークやオンラインにおけるビジネスの機会が増えたことで、契約を紙で締結することが見直され、場所や時間に制約されずに契約を締結、管理できる電子契約が注目されるようになりました。

「押印不要」と政府が発信

コロナ禍で「3密」を避ける動きが広がる中、2020年6月19日に内閣府・法務省・経済産業省が連盟で「押印に関するQ&A」を発出しました。「テレワーク推進の観点からは、必ずしも本人による押印を得ることにこだわらず、不要な押印を省略したり、「重要な文書だからハンコが必要」と考える場合であっても押印以外の手段で代替したりすることが有意義であると考えられる」と契約書への押印不要の見解を示しました。

さらに2020年11月に経済産業省がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのガイドラインである「デジタルガバナンス・コード」を取りまとめ、2022年9月には「デジタルガバナンス・コード2.0(旧 DX推進ガイドライン)」として改定しています。

東京都では、DXを推進するために徹底されている5つの取り組みを「5つのレス」と名付け、進捗状況を公表しています。

こうした政府や自治体の発信は、企業がデジタル化に取り組むことを後押ししています。

法規制の緩和・法改正

社会情勢の変化に伴い、法規制の緩和や法改正も進みました。

例えば、人事労務領域においては、2019年4月から労働条件通知書の電磁的方法による提供が認められることになりました。従来の書面交付義務が緩和されたことで、入社時に必ず交付が必要な労働条件通知書を電子契約でも交付できるようになりました。

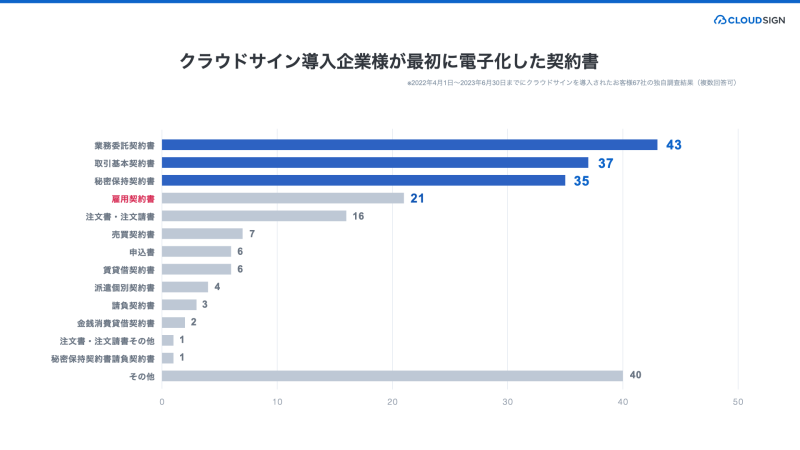

実際に、当社の提供する電子契約システム「クラウドサイン」を導入した企業が最初に電子化した書類のランキングでは「雇用契約書」が4番目に位置する結果となりました。

2022年1月には電子帳簿保存法の改正があり、電子取引でやり取りした書類は原則として電子データで保存することが義務付けられることになりました。電子契約を作成する送信者だけでなく、電子契約を受け取った受信者も、契約書保存のために電子契約サービスを導入する機運が高まったといえるでしょう。

2022年5月には改正宅地建物取引業法が施行され、不動産取引においても電子契約が可能となりました。2023年6月には特定商取引法改正があり、訪問販売などの特定商取引でも契約書面等が電子化できるようになりました。

こうしたさまざまな法規制の緩和や法改正も、企業が電子契約を利用するきっかけになっていると考えられます。

電子契約導入のメリット

電子契約導入のメリットは多数存在していますが、大まかに分類すると次の3点に集約できます。

詳しくみていきましょう。

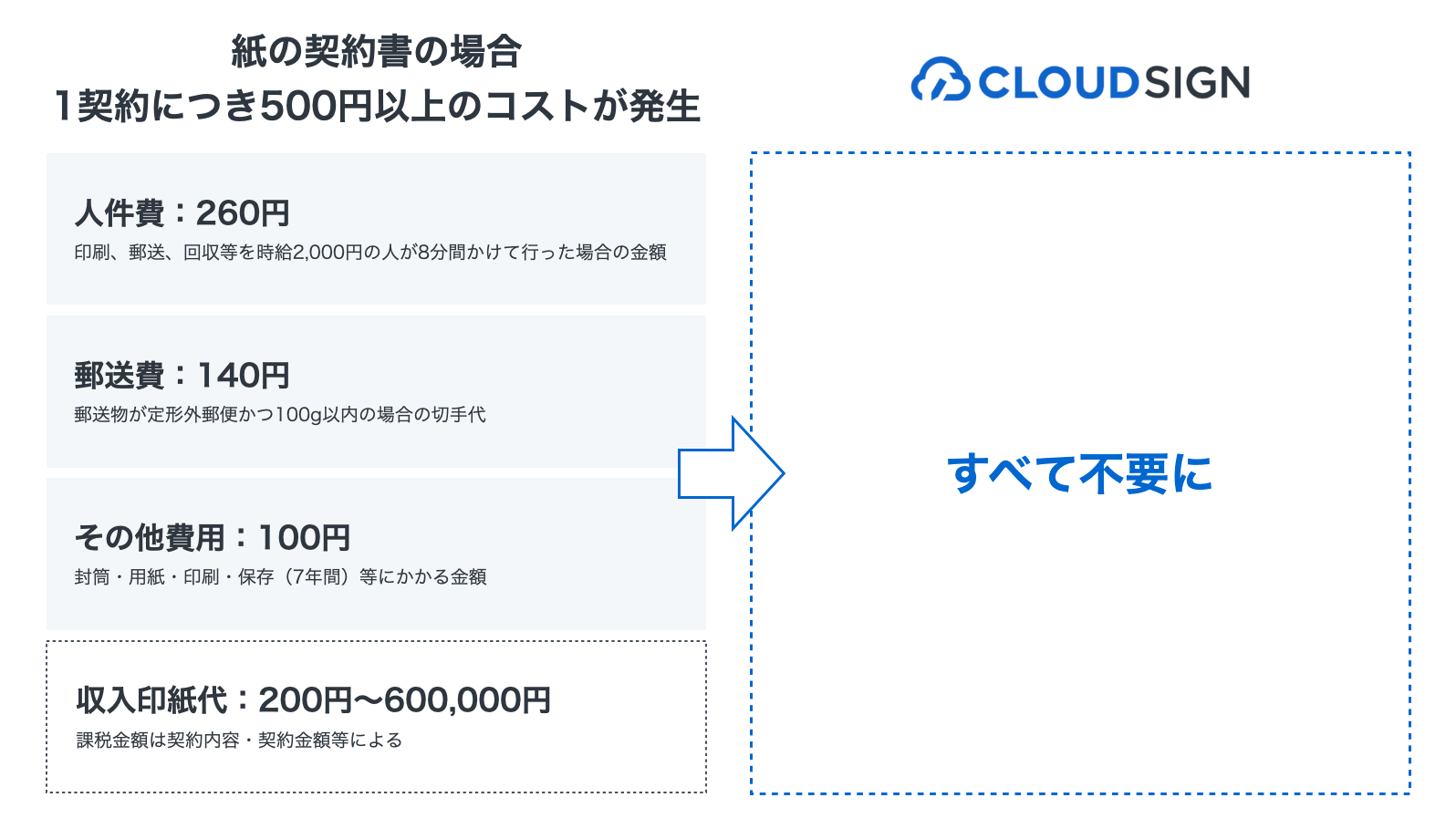

契約コストが削減できる

これまでの書面による契約を電子契約に切り替えることで、企業は大きく3つのメリットを受けることができます。そのうち、最もわかりやすいメリットが、コスト削減です。

書面による契約の締結は、印紙代、郵送代、印刷費、さらにはそれらの作業にかかる人件費や、書類の保管費(法人税法上、紙の契約書は7年間の保存義務)といった様々なコストが発生します。一件あたりの費用は数百円から数千円程度に過ぎなくても、総額では毎月数十万円以上の費用になっていることも少なくありません。

電子契約を導入することで、契約書類はインターネット上でデータを受け渡しでき、そのままファイルとしてクラウド上に保管できるので、郵送費はもちろん、印刷費、物理的な保管スペース確保の費用などが不要になります。また、ファイルをインターネット上にアップロードするだけなので、業務フローが簡素化され人件費も最小限にできます。

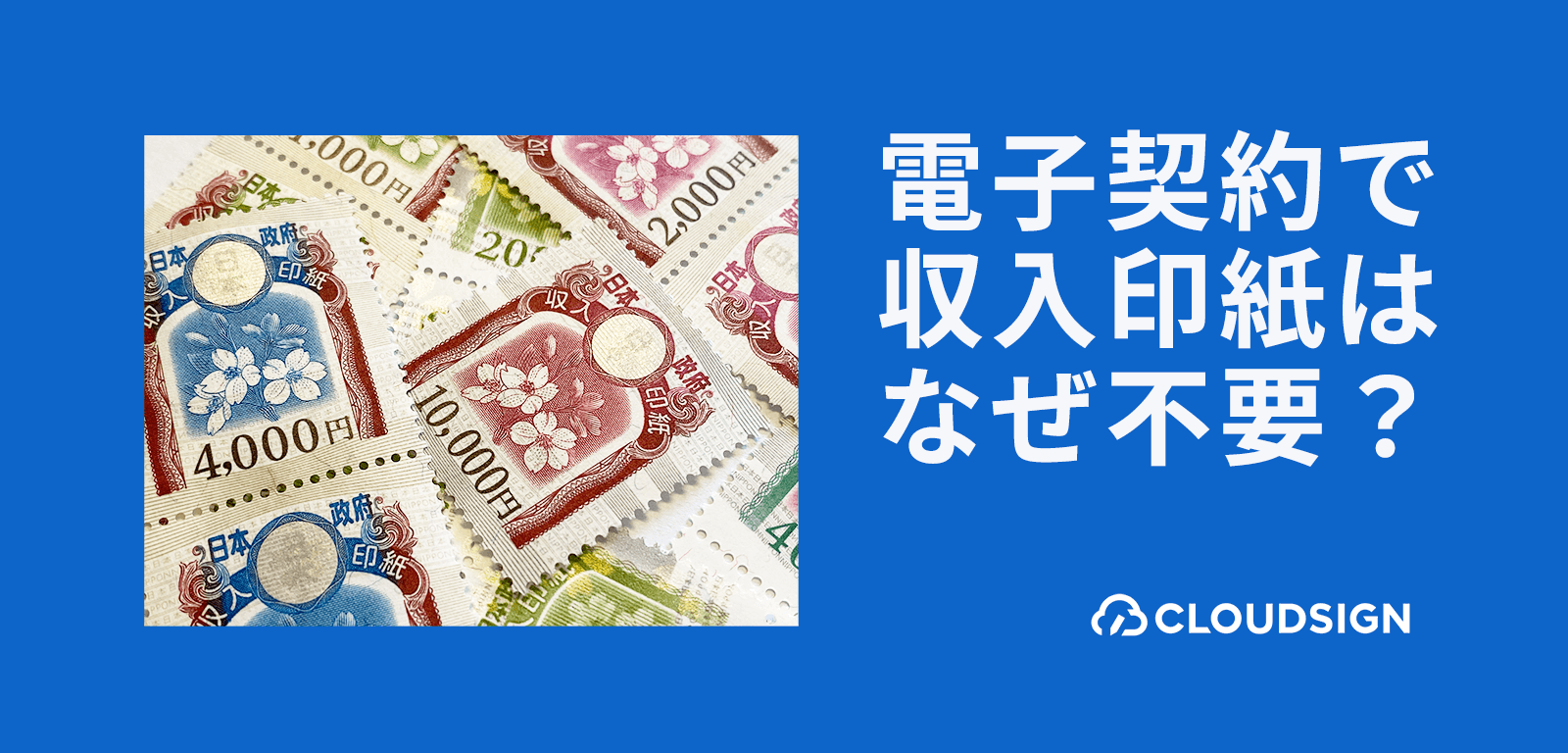

そして電子契約の導入でもっとも分かりやすいメリットが、収入印紙代のコスト削減 です。書面による契約と異なり、電子契約には印紙税が課税されません。電子契約を利用することで印紙税が不課税となる点については、税務当局の見解や国会答弁でも確認されています。

電子契約サービスの中には有料のものもありますが、こうしたコストの削減効果を考えればメリットが上回ることも多いでしょう。

実際、年間1億円ほどかかっていた印紙代を、電子契約によってコストカットした企業の事例もあります。

電子契約の利用にかかるコストについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

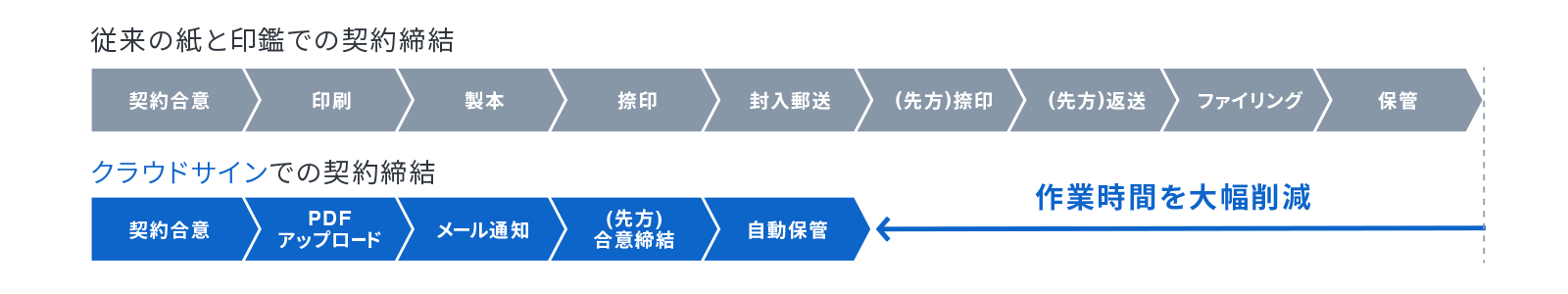

契約業務が効率化できる

2番目のメリットが、紙とハンコによる物理的な制約から解放されることによる、業務効率化の恩恵です。

書面で契約を締結する場合は、原本を印刷、押印、郵送、取引相手に押印後の原本返送の依頼等によって、契約締結まで2〜3週間程度かかることもあります。さらに、途中で契約内容の変更などあれば、再度印刷からやり直すことになり、二重、三重の手間が発生していました。

また、監査等の対応で過去の契約内容を確認する時は、倉庫やキャビネットから探し出す必要があり、整理されていない状態だと探すのに苦労することもあります。

そうしたさまざまな手間が発生する書面契約に対して、電子契約の場合は、お互いがパソコンやスマートフォンで作業するだけなので、早ければ2〜3分で契約締結に関わる全ての作業を終える ことができます。契約書の送信者は、互いが電子データを確認できる環境にファイルをアップロードして、署名してもらうだけで契約が完了します。仮に、修正があっても、再度ファイルをアップロードするだけです。

また、過去の書類を確認する必要があれば、検索機能を利用して書類や契約相手方の名前などで容易に検索が可能 です。

電子契約を活用し、業務効率化を実現した企業の事例は多数あります。例えば、キヤノンシステムアンドサポート株式会社では、それまで紙で作成していた「工事請負契約書」などの契約書を電子化することで、年間2200時間分もの業務工数の削減を実現しました。

具体的な電子契約のやり方や流れはこちらの記事もご参照ください。

ガバナンス・コンプライアンスの強化につながる

電子契約には、ガバナンス・コンプライアンスの強化につながるというメリットもあります。

第1に、電子署名と認定タイムスタンプを電子データに組み合わせて施すことで、契約内容の改ざんを防止 できます。

書面契約の場合、極端なことを言えば3Dプリンタで印鑑を偽造し、印影をほどこすことで契約書を偽装することもできてしまいます。

しかし、電子署名であれば、PDFファイルの「署名パネル」を確認することで、改ざんの有無を誰でもかんたんに確認できます。

そして第2に、契約の電子化・データ化による管理漏れや紛失リスクの防止をはかることができます。

企業の中では、日々に多くの契約書類の受け渡しがあり、どの契約書を、今誰が、どのように進めているのか、全てを把握するのは難しいのではないでしょうか。災害などで倉庫やキャビネットが破壊され、そこに保存していた書類も復元できなくなってしまうという可能性もあります。

電子契約では、契約書を電子データとして一元管理することで、業務の透明性が向上し、抜け・漏れを少なくすることができます。クラウドサーバーは一般企業のファイルサーバーと比較して高いセキュリティ基準を設定しており、外部者による不法な侵入をぎ、災害に備えて耐震性なども強化されています。

さらに、クラウドサインでは、書類の締結状況や、送信先での確認状況までステータス管理 できますので、契約の締結漏れを減らすことも可能です。これは書面の契約書ではできなかったことです。

「クラウドサイン」のサービスの特徴や利用イメージを知りたい方は以下のリンクからサービス説明資料を無料でダウンロードできますので、電子契約サービスを比較検討する際の参考にしてみてください。

電子契約導入のデメリット

一方、電子契約の導入に際して、次のようなデメリットも存在します。

それぞれ解説していきます。

押印ワークフローを変更するための社内調整が面倒

これまで紙で作成していた契約書を電子化する場合、契約締結フローの変更が必要となります。契約締結に多くの人が関わっている場合、フローの変更には多くの工数が発生することが予想されます。

なお、標準的なクラウド型電子契約サービスであれば、

- 契約書ファイルをアップロードする

- 相手方(および必要に応じ社内承認者)の電子メールアドレスを入力する

- 内容確認の上、送信ボタンを押す

この程度の簡単な操作で利用することができるので、一般的なオフィスワーカーであれば、操作方法そのものでつまづくことは少ないでしょう。

障壁となるのは、これまで慣れ親しんだ押印のワークフローが変更になること、それによって自分の業務の進め方を変えたくないという「現状維持バイアス」です。

どの企業でも遭遇するであろう現状維持バイアスに対しては、そのような反対意見から逃げず、すべてを吐き出してもらうことが重要です。導入担当者は、一旦それらを受け止めた上で整理をし、デメリットに対する批判についてはメリットもあることを社内関係者にわかりやすく伝え、全社最適に向けて理解を求めていく役割を担うこととなります。

クラウドサインでは、豊富な導入サポート経験に基づき、社内での議論の整理や説明会実施をお手伝いする「導入コンサルティング」も提供しています。不安な方はこうしたサポートサービスを利用すると良いでしょう。

取引先から利用の承諾を得るための調整コストがかかる

電子契約を初めて導入する際、取引先にも電子契約で契約締結できるかどうか、確認する必要があります。

基本的に、受信者側は電子契約サービスを導入していなくても、メールアドレスがあれば電子契約の締結は可能です。受信者側の操作も難しくはありません。しかし、紙の契約書の締結や管理に慣れていると、断られるケースもあるかもしれません。

取引先を説得する一つの方法として「取引先との契約書をすべて一律で電子化依頼するのではなく、一部の契約類型に絞って移行を提案する」ことが挙げられます。

例えば、通数が多く、印紙代の削減等双方にメリットが確実にある注文書/注文請書だけ電子化を認めていただくよう交渉する、といった方法です。

一度、電子契約を利用し利便性を実感した後は、全ての契約書を電子化できる可能性がアップするでしょう。クラウドサインでは、このような交渉方法が功を奏して電子契約の活用が進んだ企業の事例も多く有しています。

契約締結日をバックデートできない

電子契約において印鑑の代わりに用いる電子署名には通常、「タイムスタンプ」が付与され、当事者が契約書に同意した日付が自動で記録されます。このため、契約締結日をバックデートすることができません。

ただし、これはむしろ不正防止の観点からメリットととらえるべきでしょう。

大前提として、契約日のバックデートは避けるべきです。どうしても契約締結日を遡及させる必要があれば、

本契約は、****年**月**日に遡及して適用する。

といった遡及適用文言を契約書に入れて、現実の契約締結日(契約書作成作業日)との整合性を担保すべきです。

なお、契約日のバックデートについてはこちらの記事でも解説していますので、気になる方はご一読ください。

一度導入した電子契約システムを後で変更することが難しい

電子契約サービスの多くは、SaaSと呼ばれる長期利用を前提としたサブスクリプションサービスで提供されています。

このことにより、ひとたび電子契約サービスの利用を開始すると、もしその電子契約サービスの選択が自社にとって正しくなかった・失敗であった場合に、他のサービスに簡単に乗り換えられないのではないか、という不安が先立つものです。

実際、電子契約サービスによってはそのような「ベンダーロックイン」状態が発生しかねない仕様を採用したものもあり、デメリットとなりうるのは事実です。

電子契約サービスを選定する際は、ベンダーロックインされかねないサービスでないかどうか、見極めるようにしましょう。

- 署名時に生成される契約締結済みファイル上に、契約当事者名が記録される形で電子署名が記録されるか(当事者指示型か)

- 当該ファイルを他のクラウドサービスに保存してもその記録が長期間消えないか(長期署名が付与されているか)

この2点は、確認しておくことをおすすめします。

電子契約サービスの詳しい選び方については、こちらの記事も参考にしてみてください。

電子契約導入にあたっての注意点

電子契約導入にあたって、注意すべき点についてあらためて解説していきます。

受信者側(契約相手方)の理解が必要

ここまで、電子契約の良い面を中心に紹介してきました。しかしながら、電子契約の導入にはいくつか注意していただきたいポイントもあります。

まず、電子契約の導入には、契約の相手方となる取引先の理解が必要 になります。相手が合意することで契約は締結されますので、受信者である相手が電子契約を拒んで従来の書面による契約を希望した場合には、相手に合わせなければならないケースも少なくありません。

特に、当事者署名型の電子契約サービスは、相手にも同様の電子契約サービスを利用してもらう必要もあるため、手間と費用の負担を強いることにもなります。「自分たちのために同じ電子契約を使ってください」と言ったところで、相手にメリットがなければ相手方は利用してくれません。

契約相手方に受け入れてもらうためのTIPSもまとめましたので、ご参考ください。

法律で書面作成が求められる契約類型がある

一部ではありますが、消費者保護などを目的として、法律で書面(紙)による締結や交付が義務付けられている文書が存在 します。

たとえば、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引における交付書面(特定商品取引法4条ほか)が代表例です。導入に当たっては、自社が取扱う文書を確認・整理しておく必要があります。

クラウドサインでは、法律で書面作成が求められる契約類型をまとめて解説しているので参考にしてみてください。

契約相手方にとって使いやすく、的確な導入アドバイスを提供できるサービスを選ぶ

こうした電子契約の注意点にはまらないためにも、契約相手方にとって使いやすく、かつ導入実績と経験を積んだ電子契約サービスを選択することが重要 です。

この点、クラウドサインは、累計送信件数1000万件超の豊富な利用実績を持ち、

- 契約相手方に金銭負担や事前準備を強いることなくスピーディに契約締結が可能な「事業者署名型」を採用

- 豊富な図解入りの受信者様向けガイドコンテンツや、導入コンサルティングサービスを提供

しているため、お客様のスムーズな全社導入をお手伝いすることができます。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

電子契約の導入事例と今後の展望

実際に電子契約を導入している企業の事例と、電子契約サービスの将来展望について紹介していきます。

電子契約の活用方法、将来性を知りたい方は参考にしてください。

※以下で紹介する企業の事例は、取材時の情報です。最新情報とは限りません。

電子契約の具体的な企業活用事例4選

電子契約サービス国内シェアNo.1「クラウドサイン」は、大企業から中小企業、個人、自治体までさまざまな方が利用しています。ここでは、従業員数1,000名以上の企業の事例、従業員数100〜999名の企業の事例、従業員数100名未満の企業の事例、自治体の事例を順に紹介します。

従業員数1,000名以上の企業事例:ソフトバンク株式会社

ソフトバンク株式会社は、月数万件もの申込書の電子化に向けてクラウドサインを導入。ビジネスのスピードアップに寄与しています。

月数万件もの申込書の電子化に向けて、ソフトバンクがやってきたこと

従業員数100〜999名の企業事例:三菱地所株式会社

三菱地所株式会社では、コロナ禍をきっかけにテレワークを推進。契約書を電子化することで、在宅勤務でも業務を継続できる体制を整えました。

導入1年で数千件の契約を電子化。三菱地所が電子契約をスムーズに社内普及させた理由とは。

従業員数100名未満の企業事例:株式会社Make Care

介護福祉事業者の間でも、電子契約は普及しています。

大阪に主要拠点を置き、精神科に特化した訪問看護ステーションくるみを手がける株式会社Make Careでは、「クラウドサイン for 介護DX」を導入。利用者との契約にタブレット端末を用いることで、契約に関わる手間や時間の削減、管理の効率化を実現しています。

訪問看護の契約にタブレットを活用し契約書類の電子化率100%を達成 業務効率化により利用者増にも対応可能な運用に

自治体の事例:高知県

地方自治体でも電子契約を導入する動きが加速しています。

高知県がクラウドサインを導入したのは2022年5月。立会人型電子契約サービスを導入した都道府県としては、茨城県に次ぐ2例目となりました。

背景として、高知県には人口減少や少子高齢化という課題があり、限られた人的資源を最大限活用するため、電子契約を導入。コロナ禍でテレワークが進む民間企業からの提案も後押しになりました。

サービス導入初年度から、年間の利用回数は3,000回以上 電子契約がスピーディーに全庁へ浸透した要因とは?

日本における電子契約の将来性

電子契約市場は今後も持続的な成長が予測されています。

ITRによる市場規模予想によると、2023年度の売上金額は303億円で、前年度比31.7%増の見込みです。2026年には453億円と、2020年時点の4倍以上に拡大する予測です(出典:ITRプレスリリース)。

こうした電子契約市場の成長の背景には、先述した通り、法規制の緩和や法改正により、さまざまな企業・業界で電子契約の導入が進められているためです。

企業に数年遅れをとって、自治体でも電子契約の本格導入に向けて実証実験を開始する動きが加速しています。2025年1月現在、自治体における電子契約の普及率は約20%(※)で、一定の地域での普及が加速したことで、2025年はさらなる成長が見込まれています。

※:全国の自治体が公開している公募・入札・プロポーザル情報から有償契約後導入が決定している自治体数を自社調査で比較。2025年1月1日時点調べ。

なお、電子契約サービス自体も進化しています。例えば、電子契約サービスはそれ単体で利用するのではなく、関連する周辺サービスと連携させる動きが拡大しています。

クラウドサインでは契約書作成サービスや顧客管理サービス、ワークフローなど100以上の外部サービスとの連携が可能です。

電子契約サービスを他サービスと連携させることで、さまざまな業務を効率化することが可能です。例えば、顧客管理サービスからログアウトせず、ボタン一つで帳票作成、契約書の送信まで行えるようになることで、契約書の記載ミスを減らし、顧客管理サービスと電子契約サービスの両方にログインする手間を省くことなどが可能です。

顧客管理サービスと電子契約サービスを連携させている企業の事例

月400件の契約書を電子化 Salesforceとクラウドサインのシステム連携で管理・営業両者の負担を大幅軽減

電子契約サービスの普及とともに、企業のさらなる業務効率化、DXの推進が期待されます。

電子契約に関する3つの主要法令

最後に、電子契約に関する3つの主要法令「民法」「電子署名法」「電子帳簿保存法」と、各種法令における電子契約の取り扱い、導入・運用上の注意点について解説していきます。

電子契約は法的に問題ないかどうか、法令上気をつけるべき点がないかどうか、気になる企業法務担当者の方はご確認ください。

民法

企業と企業、企業と個人など、私人間における契約のルールを定めた法律が民法です。

民法は、2020年4月に改正法が施行されました。この改正民法では「契約方式の自由」が明記され、契約の成立に書面は必要ないという大原則が明文化されています(民法522条2項)。

第522条 (1項省略)

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

この契約方式自由の原則により、取引基本契約・秘密保持契約・売買契約・業務委託契約・請負契約・雇用契約など、ほとんどの契約において電子契約が利用可能となっています。

電子署名法

電子署名の定義や、その法的有効性を定めた法律が、電子署名法です。

押印や手書き署名に代えて、電子ファイルに電子署名を行った者を表示し、作成時以降データが改変されていないことを確認できる技術的「措置」を電子署名と定義 しています(電子署名法2条1項)。

電子署名を本人が電子ファイルに施すことで、電子化された契約書等の真正な成立が推定されることになります(電子署名法3条)。

第2条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(略)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。第3条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

クラウドサインは、この電子署名法に準拠したクラウド型電子署名サービスであるとの確認を、主務官庁である総務省・法務省・経済産業省(現在はデジタル庁に移管)より日本で初めて取得しています。

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法とは、電子取引(電子契約を含む)を行なった際のデータ保存に関する義務を定めた法律です。正式な名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。(関連記事:「契約書の「データ保存」と電子帳簿保存法—電子契約データ保管の注意点」

電子帳簿保存法は1998年の制定以降、複数回の改正が実施されており、2022年にも改正されました。この改正により、電子契約を含む電子取引の保存におけるルールが変わり、2024年1月からは電子取引データの紙出力による代替措置が廃止され、電子データで受け取ったものは電子データのまま保存することが企業・個人事業主にたいして義務付けられます。

契約書等文書管理に関する電子帳簿保存法改正のポイントを詳しく知りたい方は「電子取引における電子帳簿保存法改正対応のポイント」も参考にしてみてください。

サービスを比較検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」(無料)

なお、クラウドサインではこれから電子契約サービスを比較検討する方に向けて「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しています。「電子契約を社内導入するための手順」や「クラウドサインの利用手順」「よくあるご質問」など、導入前に知っておきたい情報を網羅して解説しているため、導入検討時に抱いている疑問や不安を解消することが可能です。下記リンクから無料でご入手できますので、ぜひご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

この記事を書いたライター

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部リーガルデザインチーム 橋詰卓司

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部マーケティング部および政策企画室所属。電気通信業、人材サービス業、Webサービス業ベンチャー、スマホエンターテインメントサービス業など上場・非上場問わず大小様々な企業で法務を担当。主要な著書として、『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A』(日本加除出版、2021)、『良いウェブサービスを支える 「利用規約」の作り方』(技術評論社、2019年)などがある。

こちらも合わせて読む

-

電子契約の基礎知識

電子契約で収入印紙が不要になるのはなぜか?

印紙税と収入印紙 -

契約実務

収入印紙とは?契約書への貼り方や種類ごとの金額を解説

印紙税と収入印紙コスト削減 -

電子契約の基礎知識

電子帳簿保存法で定められた契約書の「データ保存」要件とは 適法な保管・保存方法を解説

契約書管理電子帳簿保存法 -

電子帳簿保存法対応のための「適正事務処理規程」の作り方ポイント解説

電子帳簿保存法 -

電子契約の基礎知識

「事業者署名型(立会人型)」と「当事者署名型」の違い—電子契約サービスの分類と選び方

事業者署名型(立会人型) -

電子契約の基礎知識

2024年最新版 |電子契約サービスを比較する際の3つのポイント —おすすめの電子契約サービス比較サイトも紹介